Глава 5 Правильное управление конфликтом

Таким образом, вся проблема нашей жизни заключается в следующем: как преодолеть одиночество и как общаться с другими людьми.

Избавиться от вредных привычек

Чтобы переработать свой гнев и страхи в навык, полезный в конфликтных ситуациях, достаточно овладеть десятью простыми и эффективными приемами. Прежде всего вам нужно освободиться от некоторых убеждений (почти всегда неосознанных), которые вы носите на себе как тяжелый груз.

Излишние эмоции в общении только мешают нам понимать происходящее

и негативно влияют на трансформационные и эволюционные возможности конфликта.

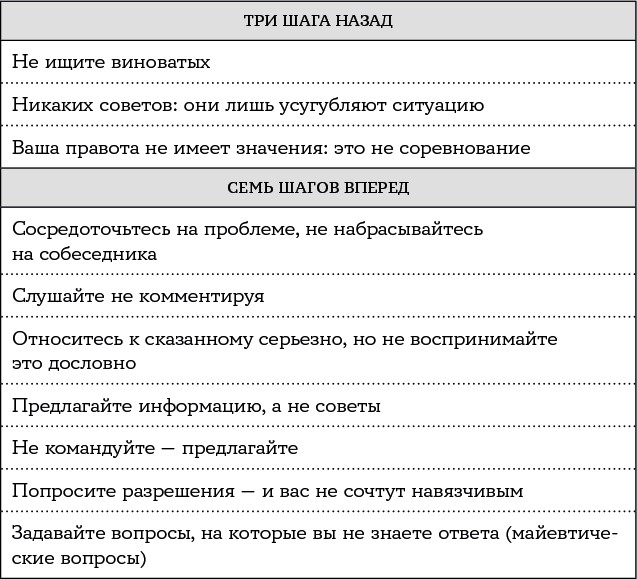

Чтобы перемены начались, требуется сделать три шага назад и семь шагов вперед. Вы, должно быть, спрашиваете себя: зачем делать шаги назад? Разве нельзя сразу идти вперед? Но этого недостаточно. Во взрослой жизни, чтобы научиться чему-то, приходится освобождать место, потому что наш мозг переполнен сведениями и информацией самого разного содержания.

Чтобы научиться чему-то новому, необходимо забыть что-то старое.

Нельзя все время только добавлять.

Во-первых, нужно избавиться от автоматизмов, которые мы обычно воспринимаем в силу традиции или в порядке подражания. Приведу очень банальный пример: «Если вы не кричите на детей, то вы плохой родитель». Эта фраза не имеет никакого педагогического или научного обоснования, но сколько раз мы ее слышали? Я имею в виду весь этот бесполезный багаж, который удерживает нас в старом и неэффективном режиме и мешает двигаться дальше к познанию нового.

Первый шаг назад «Не ищите виноватых»

Первый шаг назад связан с архаичным способом выстраивания отношений, мешающим преодолевать трудности. Мы оказываемся в плену негативного восприятия, которое заставляет всегда видеть стакан наполовину пустым, не позволяя идти вперед.

Поиск виновного – это наследие очень далеких времен, не позволяющее нам жить в таких отношениях, где мы бы принимали друг друга, несмотря на все различия.

Вот лишь некоторые фразы, вызывающие чувство вины:

■ Тебе нельзя доверять.

■ Ты сам во всем виноват.

■ Это твоя зона ответственности.

Подобные высказывания преследуют одну-единственную цель – обвинить собеседника. Конфликт рассматривается как суд, на котором справедливость должна быть восстановлена путем исправления другого человека. Однако эта стратегия не работает и возвращает нас в детство.

Помните, как в детстве вы ссорились со своими товарищами по играм? Когда вмешивался взрослый, он говорил: «Кто это сделал? Кто это начал? Вы не выйдете отсюда, пока я не выясню, кто это сделал!» Мы уже не дети (к слову, с ними тоже не следует так обращаться), поэтому давайте избавимся от чувства вины и навязчивой идеи найти зачинщика. Если мы продолжаем действовать в том же духе, нас как будто отбрасывает назад во времени, и мы снова превращаемся в «малышей», а у нас в ушах по-прежнему звучат фразы «взрослого»: «Сейчас же прекрати! Иди сюда! Что ты ему сказал? Что ты с ним сделал?»

Взрослый конфликт – ключ к поддержанию отношений. Задача состоит не в том, чтобы исправить ситуацию, а в том, чтобы правильно ею управлять. Как только вы начинаете искать виноватого, собеседник закрывается, включает эмоциональную защиту. Никто не хочет чувствовать себя обвиняемым и видеть, как на него указывают пальцем, как на Страшном суде.

У нас с женой Адой трое детей, младшему всего пять лет. Бывает очень трудно выкроить время, чтобы побыть наедине с женой. Кроме того, я много работаю, а остающееся небольшое количество времени посвящаю малышам. Когда Ада предлагает пойти куда-нибудь вместе, я всегда колеблюсь, потому что очень устаю и, помимо прочего, не хочу оставлять детей. Конечно, время от времени мы вполне могли бы сходить в кино или поужинать в ресторане. Я знаю, что жене это доставило бы удовольствие…

И вот неделю назад в ответ на ее очередную попытку я сказал: «Почему бы и нет, хорошая идея. Давай так и сделаем». Но, поскольку я весь день в офисе (хотя она тоже, конечно, работает, но ей не нужно ни перед кем отчитываться), добавил: «Ты не могла бы сама все решить? Выбрать ресторан? Спроси свою маму, может ли она посидеть с детьми». Ада была очень рада, это было видно. И я тоже был очень рад. Но когда мы пришли в ресторан… я остолбенел.

«Ну и куда ты меня привела? – набросился я на нее. – Мы не настолько бедны, чтобы ужинать в какой-то обшарпанной забегаловке. Мы можем позволить себе место получше». Она ошарашенно смотрела на меня, в ее глазах стояли слезы, но я не мог остановиться: «Мы так редко выкраиваем вечер, чтобы куда-то сходить вместе… О чем ты только думала?» Чем больше я на нее давил, тем глубже было ее молчание. В этот момент у меня возникло ощущение, что я преувеличиваю, что я не так понял, но чувство вины только усилило мой гнев: «Что? Что-то не так? Я просто высказываю свое мнение. Тебе сказать уже ничего нельзя?» Полагаю, вы догадываетесь, как прошел этот ужин. Под конец я успокоился, но мне все еще было непонятно, почему она привела меня именно туда.

Лишь через два дня, когда все уже было в прошлом, Ада набралась смелости и сказала мне, что хотела сводить меня в то место, куда мы ходили, когда только обручились… Она была уверена, что этот сюрприз тронет меня и порадует, что погружение в старые времена поможет нам вновь обрести гармонию.

Всевозможная критика, замечания и осуждение пронизывают детство целых поколений. Но все это неэффективно. Повторение шаблона укрепляет веру в то, что в каждом конфликте есть виноватый и, чтобы разрешить ситуацию, необходимо найти и, более того, наказать его.

Второй шаг назад «Никаких советов: Они лишь усугубляют ситуацию»

Непрошеные советы могут пошатнуть ваши отношения. Они становятся вердиктом, своего рода психологическим рентгеном человека, оказавшегося «под прицелом».

Когда советы становятся слишком навязчивыми, их адресату становится трудно контролировать надвигающийся конфликт. Как и в случае с поиском виноватого, советы возвращают человека в детство, когда он полностью зависел от взрослых. Мы все пережили подобное. В детстве мы не были самостоятельными и независимыми, поэтому нам говорили, чего от нас хотят. Мы раз за разом слушали одну и ту же заезженную пластинку:

■ Сделай это, сделай то!

■ Поторопись!

■ Пошевеливайся!

■ Делай так-то и так-то!

Непрошеные советы возвращают к уже пройденному этапу жизни. Не стоит вновь активировать это ощущение зависимости. Те, кто попадает в нее более или менее сознательно, рискуют застрять в плену эмоциональных блоков. Нет ничего хуже, чем получать советы, особенно непрошеные. По большей части на ум приходят разговоры партнеров[43] или друзей, когда советчик апеллирует к доверию: «Ты должен меня послушать, ведь я плохого не посоветую». Он требует, чтобы его слова восприняли всерьез.

На ум приходит классический пример, когда отец говорит сыну: «Вот как я учился в школе: я подчеркивал все важное в текстах, чтобы удобнее было повторять, затем пересматривал их много раз и получал хорошие оценки. Я и университет окончил. Делай и ты так же. И у тебя получится». Но нет, увы! Каждый из нас глубоко индивидуален. Почему тот метод обучения, который подошел отцу, должен быть удобным и для сына? Не лучше ли сыну найти свой собственный способ?

Предположение, что собеседник нуждается в нашем руководстве, чтобы быть счастливым и поступать правильно, подпитывает в нем ощущение собственной несостоятельности, неполноценности и беспомощности. Общение заходит в тупик и вместо обмена мнениями срабатывает защитная реакция, собеседник как бы говорит: «Своими советами ты нарушаешь мои границы. Что тебе от меня нужно?» Если у вас никто не спрашивает советов, давайте избавимся от привычки давать их.

В детстве дочь очень любила ходить вместе со мной по магазинам, особенно выбирать одежду. Мне это тоже нравилось. Это были особые моменты близости: только я и она. Она нуждалась во мне, а я могла помочь ей найти подходящее платье… Став подростком, она стала ходить по магазинам одна, или с подругами, или с парнем, когда она с кем-то встречалась. И я смирилась с этим. Поэтому я была удивлена, когда на днях она предложила пройтись вместе по магазинам, будто снова хотела пригласить меня поучаствовать в своей жизни. Что тут сказать? Не стану отрицать, я была вне себя от восторга. После стольких лет мы снова идем вместе и обе преисполнены самых лучших намерений. Но я сразу же пожалела, что согласилась. Все прошло совсем не так, как я предполагала. Я пыталась помочь, давала советы, но натыкалась на стену, которая росла с каждой минутой. Подумать только, я хотела подарить ей платье! Дочь отклонила все мои советы, а в очередном магазине сильно разнервничалась и недвусмысленно дала мне понять, что наш совместный шопинг окончен. Мне было очень обидно, я была настолько расстроена, что даже аппетит пропал. Я не понимала, что произошло. Да, она стала психовать, но я, видимо, сделала что-то не так. Вечером я решила позвонить двоюродной сестре, она младше меня и ближе по возрасту к моей дочери, и я понадеялась, что она, вероятно, сможет мне помочь. Так и получилось. «Конечно, Тереза, а что ты думала? Что она все еще ребенок, как двадцать лет назад? – сказала мне сестра. – Франческа уже взрослая женщина со своим вкусом и стилем. Ты можешь составить ей компанию, но не должна навязывать ей свое мнение. Если бы моя мать поступила так, как ты, я бы прямо посреди улицы попрощалась с ней и ушла».

Внезапно я поняла, насколько навязчивой была, мне бы очень хотелось вернуться назад и все изменить. Я надеюсь, что рано или поздно дочь даст мне еще один шанс.

Прекращая давать непрошеные советы, мы тем самым признаем достоинство другого человека, его знания, его творческий потенциал. С этого момента начинается действительно эффективная коммуникация.

Третий шаг назад «Ваша правота не имеет значения: Это не соревнование»

Между конфликтующими сторонами может начаться знакомая всем перепалка: каждый пытается переспорить другого, доказать свою правоту, сказать последнее слово. Мы просто не можем иначе.

■ Ты не имеешь об этом никакого понятия!

■ Это мне всегда приходится этим заниматься!

■ Меня он всегда слушал!

■ Тебе же больше нечем заняться!

■ Вот увидишь, ты убедишься, что я прав, если тоже попробуешь хоть немного в этом разобраться…

Создается впечатление, что мы смотрим матч по пинг-понгу и действие перемещается на боксерский ринг для финального удара. Но конфликт не то же самое, что поединок, устроенный для того, чтобы выявить победителя, это не соревнование. Подобные механизмы взаимодействия мы наблюдаем повсюду: у родителей, в семье и даже на рабочем месте. Это дискуссии, в которых каждый стремится оставить за собой последнее слово, вместо того чтобы понять точку зрения собеседника. Такие своеобразные олимпийские соревнования: кто кого переспорит. Кто же поднимется на высшую ступень пьедестала почета? Первенство в этом «спорте» нас ни к чему не приведет. Нам незачем унижать друг друга – нам нужно нечто большее.

Не стремясь потешить свое самолюбие, мы должны пытаться посмотреть на проблему глазами друг друга, найти точку соприкосновения, которая позволит взглянуть на создавшийся конфликт с разных сторон и найти те смыслы, которые позволят нам высвободить новые возможности.

Вопреки моим надеждам, кошмар повторился и в это Рождество. Я понимаю, что всегда наступаю на одни и те же грабли, но сдать назад не получается. По традиции мы проводим этот день с маминым братом и двумя его сыновьями, то есть моими двоюродными братьями. Марко и Джорджо всегда были амбициозными карьеристами, идущими по стопам своего отца – состоявшегося предпринимателя. Они тоже добились успеха: один продолжил семейный бизнес, а другой открыл собственное дело. Я выбрал совершенно иной путь – стал учителем начальных классов, одним из очень немногих учителей-мужчин в начальной школе. Это путь, который я выбрал, повинуясь зову сердца. Мне нравится идея воспитывать не только собственных детей, но и чужих. Итак, по традиции Рождество не ограничивается семейным обедом – празднование длится целый день: мы вместе едим, играем, пьем… много… Двое наших гениев всегда приносят с собой дорогое вино из Венето, чтобы пустить пыль в глаза. Они курят первоклассные сигары, которые предлагают всем. И очень много говорят… от этих разговоров голова идет кругом. В конце концов они приходят к теме налогов и заводят любимую шарманку: «Слишком много налогов. Правительство пьет кровь из тех, кто действительно работает, кто верит в свое дело, кому удается получить небольшую прибыль». Обычные темы для разговора, одним словом. В такие моменты мне с моими кардинально противоположными взглядами лучше бы вообще не встревать, но я не удерживаюсь и отвечаю: «Все проблемы упираются в уклонение от уплаты налогов». Я начинаю распаляться, потому что считаю, что те, кто уклоняется от уплаты налогов, должны сидеть в тюрьме. Я привожу данные, подтверждающие мою точку зрения, а кузены лишь приходят в ярость: «Да что ты несешь? Мы содержим страну за счет налогов. Налоги отнимают у нас даже то немногое, что удается откладывать». Совсем теряя голову, я перехожу на тему автомобилей и начинаю очень резко высказываться: «Давайте-ка вспомним, на каких машинах приехали вы. А на какой машине езжу я?» Дальше ситуация заходит в тупик: «Ты и сам отлично знаешь, на каких машинах мы ездим! А вот ты, что ты делаешь летом? Три месяца отпуска, как у всех учителей. Поздравляю! А нам приходится торчать в офисе, закрываемся мы только на две недели в период Феррагосто[44]. Может, поменяемся?»

На следующий день я понимаю, что мы снова достигли точки невозврата и это ничего не дало. Но уже слишком поздно. В итоге несколько месяцев мы с братьями вообще не разговариваем: ни единого звонка – тишина.

Речь идет не о том, что нужно пресмыкаться перед собеседником, приносить себя в жертву, а о том, что гораздо лучше испытать радость сотрудничества, которое не потребует от нас жертв.

Первый шаг вперед «Сосредоточьтесь на проблеме, не набрасывайтесь на собеседника»

Три шага назад позволили вам расчистить пространство, избавиться от целого ряда привычек, которые на самом деле не работают, и теперь вы готовы к действительно эффективным шагам вперед. Я буду сопровождать вас и покажу пути, инструменты и техники, которые позволят справиться с возникшими разногласиями и превратить критические ситуации в возможность для реальных изменений. Мы будем продвигаться шаг за шагом, чтобы извлечь из каждого из них максимум пользы.

Напасть на человека и загнать его в угол – значит вынудить его занять оборонительную позицию и обострить отношения. Каждый уходит в себя, прячется в свою нору и не собирается из нее вылезать. Каждый убежден в своей правоте и не собирается менять свое мнение. Есть риск, что такая ситуация продлится долго, ведь каждый опасается, что собеседник может его ранить.

■ Ты как всегда все делаешь по-своему!

■ Ты ничего не понимаешь!

■ Ты не слушаешь меня!

■ Посмотри, что ты наделал!

■ А ведь твоя мать предупреждала меня!

■ Как знал, что не стоило брать тебя на работу!

■ Я так и знал, что не надо было тебя ни о чем просить…

Все эти фразы звучат уничижительно и отнюдь не способствуют налаживанию отношений.

«Я просто хочу, чтобы ты выслушал меня…» Но как вас слушать, если вы только и делаете, что нападаете на собеседника, говорите о том, что вам не нравится, выискиваете все недостатки, которые только можно себе представить? Нападки не приносят результата; наоборот, они усиливают защитную реакцию. Негативные эмоции берут верх, ситуация накаляется, и конфликт теряет свой потенциал, потому что его участники не могут прийти к согласию и компромиссу, основанным на общих интересах.

Без оскорблений и перехода на личности ситуация может выглядеть совершенно иначе. Появляется возможность вникнуть в существующие проблемы и понять, что происходит на самом деле. От поиска недостатков мы переходим к попытке разобраться в проблеме, не отождествляя ее с человеком. Таким образом, удается избежать еще одной путаницы – смешения претензий с сутью вопроса.

Нельзя отождествлять человека с его недостатками или с проблемой; действуя подобным образом, мы никогда не сможем общаться по-настоящему. Если попытаться найти общий язык, то можно обнаружить, что у конфликта есть причина, но за этой причиной скрывается нечто другое, что необходимо выявить и прояснить.

Один из коллег решил, что с него довольно, и, разозлившись, вдруг сказал другому: «Все потому, что ты ничего не записываешь. Ты все забываешь. Ты постоянно отвлекаешься. Всегда одно и то же. А знаешь, почему ты себя так ведешь? Потому что ты знаешь, что я в итоге со всем разберусь. Но я тебе не прислуга. Мне это надоело. Почему бы тебе не начать, наконец, записывать информацию самостоятельно и работать как следует? Ну же! Делай хоть что-то!»

Что изменится после этой вспышки? Абсолютно ничего. Может быть, на данном этапе что-то и сдвинется с мертвой точки, но никаких реальных перемен не произойдет. Гораздо лучше поднять вопрос о самой проблеме: «Как это утомительно! Продолжая в том же духе, мы усложняем себе работу. Мы делаем один шаг вперед и один шаг назад, потому что всегда есть риск что-то забыть. Может, нам выбрать какую-то систему для хранения данных о совместных проектах и задачах? Что будет лучше? Стикеры? Флипчарт? Файл Excel?»

Отчитывание людей за их ошибки и недостатки ни к чему не приводит. Более эффективный метод состоит в том, чтобы сфокусироваться на проблеме. Постепенно попытка договориться входит в привычку и заменяет собой старый сценарий, когда один накидывается на другого: «Ты как всегда в своем репертуаре», «Ты все делаешь неправильно», «Ты всегда делаешь все наоборот». Вам нужно найти точку соприкосновения, которая позволит сфокусироваться на сути проблемы.

Компания, в которой я работаю, наняла меня год назад, чтобы навести порядок в работе с персоналом: по мнению владельца, ситуация была катастрофической. Многие сотрудники халатно относились к своим обязанностям. Я пришел в офис и с твердой решимостью приступить сразу к делу начал по очереди вызывать сотрудников к себе и говорил им откровенно: «Я вижу, что вы не справляетесь. Вам лучше переключиться, возьмите на себя другие задачи». Я говорил, что и как они должны делать, стараясь указать прежде всего на их недостатки, чтобы они исправились. Я чувствовал огромную ответственность за них и часто говорил, совершенно не задумываясь: «Поймите, вы слишком отклонились от требуемых целей. Вы отрываетесь от коллектива. Вы нужны нам. Мы должны быть командой. Ну же… Давайте будем обсуждать вопросы, а не просто выражать недовольство». Или: «Вы же видите, что ваши действия неэффективны? Хватит повторять одни и те же ошибки. Остановитесь». Со временем я понял, что напряжение нарастает. Я подумал об организации совместного ужина для коллег, полагая, что это разрядит атмосферу, но на него почти никто не пришел. Мой подход стал вызывать массу недовольства!

Тогда я решил полностью изменить свои прежние методы. Я стал созывать тематические совещания, посвященные отдельным проблемам компании, например работе с клиентами, многие из которых исчезли с наших радаров, а вместо того чтобы нападать на людей, которых я считал ответственными за ту или иную ситуацию ввиду их предполагаемой халатности, стал представлять конкретные доказательства: «Вот цифры по этой ситуации. 45 % клиентов больше к нам не возвращаются. Обсудим это?»

Поначалу в ответ я слышал молчание, но потом кто-нибудь из сотрудников посмелее начинал говорить, и с этого момента нам открылся новый мир – мир совместного обсуждения проблемы. Со временем мы разобрались в ситуации и обнаружили, что некоторые недостатки возникли не по вине отдельных сотрудников, а вследствие застарелых организационных ошибок, которые я не замечал, думая, что дело в небрежности коллег.

Этот метод действительно помог мне, и я больше не допускаю даже мысли о том, чтобы кого-то обвинять. Я организую совещание по поводу проблемы, чтобы обсудить ее и найти новые решения.

Соглашение между сторонами конфликта не предусматривает победителя – оно скорее характеризует правильное развитие конфликта, при котором соблюдаются интересы каждого.

Второй шаг вперед «Слушайте не комментируя»

Для примера представим, что у вас есть коллега или член семьи, который постоянно жалуется. В какой-то момент вам надоедает просто слушать, и вы начинаете дополнять его рассказ, вставляя свои соображения и маленькие уточнения:

■ Со мной такое тоже случалось, и я тогда послал всех к черту!

■ Тебе за это не платят, не слушай их!

■ Я тебя понимаю, вот увидишь: ты найдешь решение!

Больше похоже на давление, чем на выслушивание. Это очень распространенная ситуация. Продуктивен ли такой подход?

Согласно международным исследованиям и в частности исследованию Гарвардского университета, проведенному в 2012 г.[45], данная стратегия представляется непродуктивной. Постоянное прерывание речи собеседника не приносит результатов. Вмешательства следует избегать, даже в форме поддержки: оно вынуждает говорящего отклоняться от темы и заставляет его чувствовать себя как на экзамене, где ему постоянно указывают, что правильно, а что нет.

А что, если вместо этого наполнить пространство беседы эмпатией и принятием? В таком случае говорящий испытывает очень глубокое чувство удовлетворения, которое, согласно нейробиологическим исследованиям, равнозначно удовольствию от еды или даже от сексуальной активности, ведь при этом активизируются те же зоны мозга. В нашей культуре существует мнение, что, если вы не комментируете слова собеседника, ему может показаться, что вы не заинтересованы в разговоре. Такое впечатление, что слушающий обязан всегда иметь мнение по всем вопросам и в любой миг быть готовым выразить поддержку. На деле эта привычка превращается в бесполезное упражнение, которое заставляет собеседника защищаться и сопротивляться. Комментарий очень похож на совет и производит на говорящего тот же эффект:

■ Что тебе от меня нужно?

■ Я просто хочу высказаться, выслушай меня.

■ Не надо постоянно указывать мне, что правильно, а что нет.

■ Ты ведешь себя как светофор: то горит зеленый, то красный, а иногда желтый.

■ Мне это вообще не нужно.

■ Дай мне сказать, позволь мне выразить то, что я чувствую.

Не работают и шаблонные восклицания вроде: «Конечно, у тебя все получится». Ваш собеседник должен чувствовать себя свободно. Отбросьте мысль о том, что вам непременно нужно в ответ подавать какие-то знаки. Это непривычный и контринтуитивный подход, немного выходящий за рамки устоявшихся шаблонов.

Давайте будем слушать, не перебивая, не повторяя сказанного, просто покажем свою заинтересованность, как бы говоря: «Мне важно услышать то, что ты рассказываешь. Продолжай. Не волнуйся. Мне не нужно ничего добавлять. У меня нет необходимости тебя экзаменовать или комментировать». Я разработал и практиковал эту довольно специфическую технику в течение нескольких лет с сотрудниками Психопедагогического центра[46] и могу с уверенностью утверждать, что она представляет собой очень эффективную стратегию, ведь так мы начинаем воздерживаться от излишних комментариев, вторгающихся в личное пространство человека, который находится перед нами. Нам остается только слушать и принимать.

Я работаю бариста уже пять лет. Мне нравится это дело, оно позволяет мне общаться с разными людьми. Я всегда считал, что поддержание разговора с гостем – это моя обязанность. Мы общаемся на самые разные темы.

Я был убежден, что вмешиваться и выражать свою точку зрения очень важно. Мне и родители говорили: «Ты высказывай свое мнение, а другие выскажут свое». Эти слова всегда сопровождали меня по жизни. Однако в последнее время я понял, что такой подход превращает беседу в постоянные препирательства. Я стал все чаще сталкиваться с клиентами, которые раздражались, злились, любой ценой пытались доказать свою правоту, и я почувствовал, что мне стало это в тягость. Я даже стал подумывать о том, чтобы сменить род деятельности.

Потом я прочитал о новом методе слушания, чистого слушания без комментирования, и почти неосознанно попробовал применить его на практике. Приходит клиент, садится, делает заказ, затем начинает говорить. Как правило, начинают с погоды: солнце, дождь, жарко, холодно, а затем обычно переходят к рассказу о личной жизни. Многие из гостей уже на пенсии, некоторые рады этому, а другие – нет: жалуются.

Проблемы со здоровьем – самая распространенная тема. Со своей стороны, я не даю советов, не высказываю своего мнения: меня все равно никто не спрашивает, я только слушаю. Сначала я думал: «Да что же это! Я не могу тратить все свое время на то, чтобы просто слушать». Но потом заметил, что мне становится проще. Одного гостя я слушаю максимум 5–10 минут, затем приходит другой, и я перестаю слушать, чтобы сделать кофе или подать закуски. Слушание прерывается и начинается снова уже с другим человеком. Что тут скажешь? Это действительно работает, и за этот месяц у нас стало больше клиентов».

Комментарии не помогают, напротив, они мешают. Что действительно помогает, так это слушание без комментариев; эта стратегия позволяет разрядить эмоциональное напряжение и благоприятствует развитию взаимоотношений и взаимопониманию.

Третий шаг вперед «Относитесь к сказанному серьезно, но не воспринимайте это дословно»

Буквально воспринимать все сказанное в ходе конфликта – это катастрофа. Я имею в виду манеру вести диалог, когда кажется, будто ты в нотариальной конторе. Каждое слово взвешивается и выверяется, словно речь идет об абсолютной, незыблемой истине. Как психологу-консультанту по работе с родителями мне часто приходится напоминать мамам и папам, что не стоит принимать за чистую монету все, что говорят дети, потому что буквализм часто становится причиной недопонимания и влечет за собой бессмысленные ссоры и усталость от общения.

«Наш ребенок сказал, что больше не хочет ходить в школу. Как вы считаете, у него какое-то расстройство?» – спрашивают обеспокоенные родители, которые, по всей видимости, забыли, что почти все дети рано или поздно говорят эти слова. Вместо того чтобы ждать постановки диагноза, лучше быть рядом с ребенком, который говорит все, что у него на уме. Кстати, бабушкам и дедушкам дети любят повторять фразу: «А родители мне никогда ничего не дарят».

Подростки, в свою очередь, великие оппортунисты и точно знают, чем можно задеть родителей. Вот несколько распространенных примеров:

■ Я уеду от вас!

■ Это ваш дом, а не мой!

■ Я убегу из дома!

■ Меня тошнит от этой квартиры. Если вдруг случится пожар, знайте, что это был я!

После такого буквалист точно вызовет пожарных… Кроме того, родители часто слышат от подростков высказывания про школу, как правило, следующего содержания:

■ С меня хватит! С завтрашнего дня я больше не хожу в школу.

■ Я хожу в школу только потому, что вы меня заставляете!

■ Все, завтра я буду спать, не пойду в школу.

■ Вот ты и ходи в школу, если тебе нравится!

И родитель-буквалист действительно верит, что так и будет!

Эти почти шаблонные восклицания – настоящие ручные гранаты, они нужны для привлечения внимания. Стоит ли воспринимать их буквально? Будет ли это полезно? Или продуктивно?

Делая третий шаг вперед, мы подходим к самой сути правильной коммуникации внутри конфликта. Конфликт – это явление гораздо более сложное, не ограничивающееся использованием определенных слов. Слова, принятые вами за чистую монету, могут не совпадать с реальными коммуникативными намерениями человека, который их произнес.

Необходимо понимать, что стоит за словесной провокацией, чтобы избежать недопонимания, из-за которого отношения становятся сложными и напряженными.

У нас двое сыновей, пяти и восьми с половиной лет. Они оба замечательные и очень разные. Я не сказал бы, что старший – интроверт в полном смысле этого слова, но он занимается в основном своими делами, умеет сам себя организовать, может долго играть в одиночестве, немного требует, а просьбы формулирует очень четко и однозначно; а младший, напротив, просто какой-то вулкан: он никогда не молчит, постоянно о чем-то болтает, любит рассказывать придуманные истории, пересказывать реальные ситуации или просмотренный фильм. Насколько я знаю, он один из немногих детей, кто рассказывает обо всем, что происходит в школе, на футболе, в летнем лагере. Куда бы ни ходил и что бы ни делал, обо всем докладывает. Он ужасно забавный, но бывает очень трудно понять, какова доля правды в его историях. По его словам, в любой ситуации, везде и всегда он «лучше всех»: в школе у него все хорошо, учительница просто осыпает его комплиментами, на футболе он всегда выигрывает и все им довольны, во время ночевки у друзей мама друга его очень хвалила. Время от времени мы проверяем, так ли это, и выясняется, что на самом деле учится он нормально, на футболе иногда выигрывает, иногда нет, а ночуя у друзей, прибавил хлопот хозяйке дома.

Бывает, он пускается в очень странные рассуждения: «У всех моих одноклассников есть мобильники, и они пользуются им без всяких ограничений. Я тоже так хочу». Возникает спор. В итоге он начинает злиться и дает нам понять, что недоволен. Или же он хочет купить очень дорогие коллекционные фигурки, говоря, что иначе чувствует себя лишним в компании друзей. Мы не идем на поводу, и снова поднимается буря негодования.

В конце концов мы поняли, что он очень общительный и экспансивный ребенок, но его повышенной эмоциональности не стоит придавать чрезмерное значение: это возрастное. Теперь нам лучше удается справляться с подобными ситуациями. Мы выслушиваем сына, а затем поступаем так, как считаем нужным. Сохраняя по возможности холодную голову, мы спокойно излагаем ему реальное положение дел и, конечно, стараемся не идти на поводу, удовлетворяя его бесчисленные требования, подкрепляемые рассказами, которые, в свою очередь, не могут не вызывать сомнений. Я обсудил этот вопрос с женой, и ситуация начала меняться, а наш младший сын стал более сдержанным, несмотря на богатую и неудержимую фантазию.

Я отношусь к тебе серьезно, и именно поэтому не воспринимаю все сказанное тобой буквально!

Четвертый шаг вперед «Делитесь не советами, а информацией»

Мы убеждены, что советы полезны, но люди редко просят советов, а еще реже их ценят. Но это еще не все. Совет от приказа отделяет лишь один шаг. Люди, которые любят, когда ими командуют, – большая редкость. Каждый из нас хочет жить и действовать свободно. Представьте, например, что коллега постоянно вам указывает, что делать, а чего не делать. Ему кажется, что он желает вам добра, поэтому ему очень обидно, если вы не следуете его совету, который вдруг превращается в приказ.

■ Эта таблица делается по-другому!

■ Составь подробный отчет о своей работе!

■ С этим клиентом я тебе советую…

С точки зрения коммуникации эти выражения создают крайне неприятные ситуации.

Но есть альтернатива: вы можете предложить собеседнику информацию. Между советом и информацией есть существенное различие. Дающий совет стремится навязать свою волю другому человеку. Предлагающий информацию создает необходимую дистанцию, как бы говоря: «Я ничего от вас не требую и ничего не навязываю, я обнаружил эту информацию и предоставляю ее вам. Можете теперь использовать это знание по своему усмотрению, и вы не должны передо мной отчитываться». Таким образом создается ситуация равенства, в которой один человек предлагает другому свое знание. Этот коммуникативный жест ослабляет сопротивление собеседника по отношению к нам. Держи́те необходимую дистанцию и предоставляйте информацию, не превращая свое высказывание в указ.

Сестра младше меня на три года. Она всегда считала меня ориентиром, не знаю, хорошо это или плохо. Я понимаю, что ситуация, когда старшая сестра играет роль первооткрывателя и на свою беду становится образцом для подражания, довольно распространенная. Живой пример тому – наши отношения: каждая из нас постоянно сравнивает себя с другой. Откровенно говоря, я чувствую даже некоторую зависть со стороны сестры. Вполне возможно, что у меня было больше шансов, а она все еще пытается найти хорошую работу. В личной жизни у нее тоже пока не ладится. Когда мы встречаемся, я чувствую, как она пристально наблюдает за мной. Она постоянно донимает меня расспросами и очень сильно на меня давит.

В начале июня у меня была возможность провести день на солнце, и я подзагорела. Когда мы встретились, сестра была удивлена и, кажется, заинтригована: «Ух, как ты хорошо выглядишь… Удачно подзагорела, как раз перед летом. Мне бы тоже не помешало, но у меня все нет времени». Это опасный момент: если начать по традиции раздавать советы, меня ждет пропасть ворчания и жалоб с привкусом плохо скрываемой зависти, что меня подавляет. Поэтому я вовремя остановила себя и сказала: «Да, я ходила с друзьями на речку неподалеку. Там очень красиво…» Было видно, что сестре становится интересно, она спросила: «На речку? Куда?» Тогда я рассказала, что была на речке, куда мы ходили маленькими: «Помнишь, мама водила нас купаться? Тихое место, можно даже поставить зонт, но я взяла только шезлонг». Я почувствовала, что заинтересовала ее. Теперь я понимаю, что информация гораздо лучше, чем бесконечные советы и инструкции…

Если вам удается предложить информацию, отношения не выходят из рамок равенства и взаимного уважения.

Пятый шаг вперед «Не командуйте – предлагайте»

Команды и приказы – одни из самых искаженных форм общения, они активируют болевые точки детства. Помните, как родители давили на вас, потому что хотели добиться послушания? Но мы вырастаем, и все меняется. Взрослый хочет свободы, самостоятельности и независимости, чтобы никто ему не говорил, куда идти и что делать. В отношениях взрослых людей взаимодействие, основанное на приказах, порождает противоречия и сюрреалистичные конфликтные ситуации. В конечном итоге одной из сторон приходится взять на себя роль жертвы:

■ Ты всегда хочешь быть главным!

■ Как всегда все делаем по-твоему!

В подобных играх нет ни смысла, ни победителей.

Но есть альтернативный путь: обратитесь к собеседнику с предложением. Этот подход вовлекает в обсуждение и оказывается более эффективным. Однако вам необходимо проявить смелость, преодолеть страх, что ваше предложение осудят. Выступая с предложением и не выдвигая никаких требований, мы предоставляем другому человеку свободу действий, что производит эффект неожиданности. Срабатывает механизм, который дает каждому возможность почувствовать себя значимым и принять собственное решение. Предлагая, мы не подавляем волю собеседников, напротив, такое общение освобождает их от обязательств. Предложение воздействует на воображение, активируя скрытые возможности.

Предложение – это коммуникативная техника, прекрасная в своей простоте, она требует определенной смелости, зато способна коренным образом изменить ситуацию.

У нас есть группа в WhatsApp со старыми друзьями, мы общаемся с подросткового возраста. Она возникла случайно: один из нас переезжал за границу, а нам хотелось сохранить возможность поддерживать связь. С этого момента наша компания воссоединилась, и общий чат помогает нам быть в курсе жизни друг друга. Мы вместе отмечаем дни рождения, время от времени выбираемся компанией поужинать или сообща встречаем Новый год. Однажды мы даже ходили на художественную выставку. Поначалу мы рассматривали вместе старые фотографии и вспоминали былые времена. Мне нравится этот способ возобновить общение.

Однако я столкнулся с проблемой. Дело в том, что во времена нашей юности я был в каком-то смысле лидером этой компании, несомненно, благодаря своей предприимчивости, но и потому, что был одним из самых старших. Я привык, что ко мне прислушиваются. Часто решал, что мы будем делать, и не встречал никаких особых препятствий. Все поддерживали мое предложение, доверяясь мне, и я чувствовал свою значимость. Однако по прошествии стольких лет это перестало работать. Когда я сразу попытался проявить инициативу в WhatsApp – «Давайте сделаем это, давайте сделаем то. Давайте пойдем туда, давайте пойдем сюда», – мне дали понять, что все изменилось. Кое-кто начал возмущаться и довольно резко попытался пресечь мои попытки. Сначала мне было обидно. Просто хотелось все бросить и заняться чем-то другим. Но потом я понял, что мы уже выросли и каждый хочет быть независимым, чтобы никто ничего не навязывал, как в детстве.

Я изменил свой подход и теперь просто предлагаю, например, поужинать где-то или посмотреть вместе футбольный матч. Я лишь озвучиваю свое предложение, ни на что не претендуя и не стремясь навязать свою волю. И отношение друзей ко мне определенно изменилось. Иногда мои идеи принимаются, иногда нет. Но самое интересное, что теперь все вносят свои предложения, и благодаря этому атмосфера стала гораздо более дружелюбной, возможно даже лучше, чем в юности.

Предложения открывают новые возможности и помогают расширить горизонты всех участников конфликта.

Шестой шаг вперед «Попросите разрешения – и вас не сочтут навязчивым»

Приходилось ли вам когда-нибудь разговаривать с человеком, который, казалось, не слушает ваши аргументы? Возникало ли у вас ощущение, что ваши с собеседником точки зрения диаметрально противоположны? Как вы реагировали?

■ Нет, так не пойдет, я хочу поговорить об этом прямо сейчас!

■ Мне все равно, что ты работаешь, просто послушай меня!

■ Давай быстрее, мне нужно тебе кое-что сказать!

Очень часто бывает, что потребность высказаться немедленно подстрекает нас наброситься на того несчастного, который не принимает во внимание наши потребности и проблемы. К сожалению, давление и навязчивость в конфликте не помогают. Противоречие привело вас в замешательство, поразило, как удар молнии. У вас есть все причины злиться, вы правы на сто процентов, но доказывать это в лоб бесполезно. Метод «стенка на стенку» приводит к разрыву, а никак не к мирному соглашению; такой подход не создает условий, которые, пусть и не без усилий, все же дадут возможность разрешить проблему.

Техника шестого шага сама по себе очень проста. Необходимо найти место и время для обсуждения проблемной ситуации и попросить собеседника все спокойно обсудить. Бесполезно идти на абордаж или бросаться в рукопашную, все это вызовет немедленный отпор. Спросив же «Можем ли мы поговорить об этом?», «Можем ли мы разобраться с этой ситуацией?», мы почти наверняка получим от собеседника положительный ответ. Затем следует уточнить: «Когда мы сможем это сделать? Когда вам удобно?» Подходящее время необязательно должно совпадать с текущим моментом только потому, что вам нужно решить проблему срочно и вы не хотите откладывать. Будет даже лучше, если вы притормозите, не дав эмоциям взять над вами верх. Следует не торопиться, попросить разрешения совместно разобраться с проблемой, напоминая себе, что наше восприятие часто не совпадает со взглядами других людей.

Мы с мужем и сыном живем в небольшом вполне уютном городке. Особенно хорошо в нашем кондоминиуме, который представляет собой восьмиквартирный дом в историческом центре; это очень тихое и спокойное место. С соседями отношения тоже хорошие. Когда пожилая синьора, жившая в квартире напротив, съехала, туда вселилась семейная пара. Мы поздоровались и представились друг другу – все в соответствии с правилами добрососедства. Однако спустя некоторое время мы поняли, что им нравится расширять свое жизненное пространство. Неожиданно в общем коридоре стали появляться новые растения, каждый раз все более и более крупные. Кроме того, соседи тщательно следили за тем, чтобы менять их в зависимости от времени года. Поначалу нам было приятно, выходя за дверь, любоваться зеленью, но соседи, похоже, не собирались останавливаться. Импровизированный ботанический сад регулярно пополнялся новыми экземплярами. В какой-то момент наша лестничная площадка стала напоминать оранжерею. Мой муж начал нервничать: «Я пойду и все им выскажу. Это никуда не годится. Они не имеют права заполнять наше пространство растениями, даже не спросив, нравится ли нам это». Я попыталась остановить его и успокоить: «Послушай, к сожалению, в своде правил кондоминиума об этом ничего не сказано». На это муж ответил: «Ну да, ничего не сказано, но есть же здравый смысл?» Вспомнив очень простой прием, о котором читала, я пообещала, что сама обо всем позабочусь. Затем я позвонила в дверь соседской квартиры: «Мы могли бы встретиться, чтобы обсудить одну проблему? Нам бы хотелось решить ее вместе с вами. Когда мы можем встретиться, если вы не против?» Я боялась, что соседи спросят, о чем мы будем говорить; этого не случилось, но я думаю, что они догадались. На той же неделе у нас дома мы поговорили с соседями о «лесе», отметив, что нам нравятся растения, но не когда их чересчур много.

А знаете, что самое забавное? Соседи думали, что нам все нравится. Видя, что мы ничего не говорим, они воодушевленно сажали все новые и новые растения. Нас всех сильно позабавила эта история. В заключение мы сказали: «Давайте больше не будем молчать, потому что недопонимание может возникнуть там, где не ждешь». Мужу очень понравилось, как мы разрешили этот вопрос, и он даже похвалил меня: «Хорошая техника. Я бы вышел из себя, и, вместо того чтобы говорить о растениях, нам бы пришлось разбираться с моей вспыльчивостью».

Когда вы просите позволения решить проблему, собеседник чувствует ваше уважение и внимание к нему и будет готов ответить вам тем же.

Седьмой шаг вперед «Задавайте вопросы, на которые вы не знаете ответа»

Когда близкий человек, будь то друг, член семьи или партнер, оказывается в конфликтной ситуации, мы чувствуем почти физическую потребность вмешаться, что-то предпринять, предложить помощь. Однако зачастую мы пытаемся это сделать, задавая неуместные вопросы, что, увы, оказывается непродуктивным. Представим, что, разговаривая с подругой о ее отношениях с партнером, которые развиваются не очень ровно, вы говорите нечто подобное:

■ Может быть, тебе сейчас нужен кто-то более перспективный?

■ Может, дело в том, что вас интересуют совершенно разные вещи?

Вам бы хотелось, чтобы кто-то давил на вас столь вопиюще бестактными вопросами? Тот, кто интересуется у вас о подобном, уже знает, к чему хочет подвести разговор. Совсем как ваша мама, которая регулярно задавала наводящие вопросы:

■ Эй, тебе не пора спать?

■ А что, тебе не пора делать уроки?

■ Разве ты не видишь, какой ты грязный? Не пора ли помыться?

Одним словом, такие вопросы неуместны, раздражают и неприятны. Я называю их «вопросы контролера»: они создают препятствия для нормальной коммуникации, противоречия обостряются, напряжение растет. В таком подходе отсутствует реальный интерес, потому что человек, который формулирует наводящий вопрос, намерен подвести собеседника к собственному видению ситуации, рассчитывая, что беседа будет идти только в том направлении, которое задает он сам. Но стоит изменить формулировку вопроса, как сразу же родится коммуникация, основанная на принципах слушания и уважения. Если одна подруга хочет узнать, как складываются романтические отношения у второй, она может спросить: «Что ты чувствуешь, когда идешь гулять без него? Есть ли вещи, которые вы любите делать вместе?» Чем эти вопросы отличаются от предыдущих? Всего лишь тем, что здесь нет правильного или неправильного ответа, а это значит, что собеседнику дается возможность сформулировать собственный ответ. Вдохновляясь в том числе идеями публициста и социолога Данило Дольчи, я называю эти вопросы майевтическими.

В переводе с греческого «майевтика» означает «повивальное искусство», или искусство акушерства. Я здесь говорю не о Сократе и его философии, а о метафоре, которая иллюстрирует, как важно в конфликте развязывать эмоциональные узлы. Они блокируют ситуацию, мешая родиться тем ответам, которые помогут вам найти компромисс, а значит, точку соприкосновения. Майевтические вопросы дают начало чему-то новому и беспрецедентному: это вопросы человека заинтересованного и сочувствующего, помогающие собеседнику выразить свою точку зрения и дать коммуникации новое развитие. Они не позволяют вступить в прямую конфронтацию и навязывать собеседнику то, что у вас уже есть на уме.

«Как думаешь, тебе уже пора порвать с ним и найти себе другого парня или еще нет?» Подобные наводящие вопросы неизбежно вызывают сопротивление и затрудняют общение. Между тем майевтические вопросы могут побудить вашего собеседника к поиску ответа и привести к решению проблемы. В них заключена магия доверия и искренней веры в способности других людей, потому что их подпитывает идея изменения, убеждение, что конфликт – это не конец отношений, а возможность нового старта. Что может лучше разъяснить эту идею, чем майевтический метод?

У меня трое сыновей. Старший только что окончил школу. Внезапно он заявляет, что не знает, на какой факультет хочет поступать. Я не был бы так удивлен, если бы не тот факт, что начиная с восьмого класса он утверждал, что хочет заниматься тем же, чем и я, – то есть стать врачом. Я дипломированный кардиолог и сделал хорошую карьеру, заслужив признание. Сын всегда утверждал, что хочет пойти по моим стопам. Утверждал без тени сомнения, которое, однако, пришло к нему сейчас – в самый неподходящий момент, совершенно не вовремя. Ему нужно спешить, готовиться к экзаменам. Поступить в медицинский не так-то просто. Меня это беспокоит, и я порядком раздражен. Я решил поговорить с ним об этом: «Послушай, Гвидо, что это за безумие в последний момент? Что с тобой такое? Ты нездоров?» Произнеся эти слова, я тут же понял, что вляпался, потому что ответ последовал незамедлительно: «Папа, перестань! Хватит уговоров, я не хочу заниматься тем же, чем ты. Разве ты не понимаешь? У меня нет никакого желания. Твоя жизнь – это твоя жизнь, моя жизнь – это моя жизнь. Хватит! Наши пути расходятся. У тебя есть и другие дети, занимайся ими». Я стоял совершенно оглушенный, в том числе и его тоном. Да, конечно, ему восемнадцать, он еще подросток, но у нас всегда были нормальные отношения. Случались иногда разногласия, но мы никогда не доходили до такого конфликта. Я стал думать, как все уладить, понимая, что давить на сына – это не выход. Тогда я сказал: «Ты прав. Ты не обязан идти по моим стопам. Но ты мой сын, и я хотел бы поговорить с тобой об этом, но вовсе не для того, чтобы переубедить тебя. Я просто хочу поговорить с тобой. Предлагаю вместе прокатиться на велосипедах, а по ходу поболтаем». Неожиданно для меня он согласился: «Хорошо, папа, давай поедем на набережную Адидже, мне там очень нравится». Я подготовил кое-какие вопросы для этого разговора: «Что заставило тебя передумать? Нашел ли ты уже какую-то альтернативу медицине? Что тебе больше всего интересно в данный момент? Есть ли конкретная идея, которая близка и дорога твоему сердцу? Может, ты сам о чем-то хочешь со мной поговорить?»

Я понимаю, что вопросов немного, но они послужат хорошей отправной точкой. Я не собираюсь контролировать сына или манипулировать им. В сущности, я могу смириться с его выбором и рад, что мой сын может свободно принимать решения и искать собственный путь. Надеюсь, что в любом случае я смогу помогать ему и поддерживать его.

«Из посеянных в человеке вопросов созревают и прорастают ответы, которые становятся его новым голосом и новой силой».

Данило Дольчи

ТАБЛИЦА ШАГОВ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В КОНФЛИКТЕ

ТЕЛЕГРАМ

ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник

Книжный Вестник Поиск книг

Поиск книг Любовные романы

Любовные романы Саморазвитие

Саморазвитие Детективы

Детективы Фантастика

Фантастика Классика

Классика ВКОНТАКТЕ

ВКОНТАКТЕ