Песни трубадуров

О ПОЭЗИИ ТРУБАДУРОВ

Более 2500 песен оставили миру трубадуры Прованса. Почти все тексты в замечательной сохранности, многие рукописи представляют равноценные варианты тех или иных произведений. Большинство стихов сейчас тщательно прокомментировано, уточняются хронология и география трубадурской поэзии. И однако до сих пор она предлагает исследователю ряд загадок первостепенной важности.

Откуда взялось само слово «трубадуры»? От «тропов», элемента средневековых латинских гимнов, или от романского корня trobar (находить), в свою очередь, неясного происхождения? Что за истоки у этой самодовлеющей поэзии? Чьи влияния были главенствующими при ее возникновении? На эти роли претендуют и арабоандалусская поэзия соседней Испании, и средневековая латинская, и народная романская, и даже классическая персидская. Восток и Запад с одинаковыми основаниями заявляют свои права на почетное место предшественников, и непредвзятое мнение никому не отдает преимущества.

В самом деле, с начала VIII в. Европа слышала не только звон арабских мечей, но и арабскую речь, наблюдала не только нравы завоевателей, но и разносторонние проявления их самобытной культуры. Крестовые походы «приблизили» к Франции Сирию, Палестину, Турцию. Средиземное море вновь оказалось «посреди Земли», «всей Земли». «Последние известия» какого-нибудь заштатного луарского замка обсуждали события, случившиеся в Кентербери, Иерусалиме, Константинополе. Провансальцы запросто говорили о Саладине, как, скажем, впоследствии русские о Бонапарте. В стихах пламя страсти заливалось Нилом и любовный плен сравнивался с пленом сарацинским. Чтобы подпасть под обаяние чужой поэзии, не было нужды устраивать международные встречи поэтов: присказки базарных торговцев, поговорки, песни были на слуху и запоминались еще до того, как становились поняты. Восточные системы стихосложения, и в особенности изощренная рифмовка, могли сделаться сравнительно легкой добычей провансальских певцов, язык которых был в эту пору уже в состоянии превозмочь самые немыслимые трудности.

Большую роль в становлении провансальской поэзии сыграла близость арабской Испании, граничившей с родиной трубадуров и обладавшей в эту эпоху более развитой культурой, в том числе поэтической. Существует весьма правдоподобная гипотеза о решающем характере этого влияния. Ведь именно через арабскую Испанию и именно в это время Европа знакомилась с греческой и восточной философией, математикой, астрономией, медициной. Посредником же между Испанией и Европой был в силу географических и исторических условий Прованс, имевший с Испанией династические, экономические и культурные связи.

Ко времени появления трубадуров арабская поэзия уже в течение нескольких веков воспевала целомудренную мистическую любовь, получившую в X в. обоснование в багдадской поэтической школе как форма высшей, идеальной любви. В арабской Испании XI в. теоретиком такой любви выступил последователь той же багдадской школы Ибн Хазм, автор знаменитого трактата «Ожерелье голубки», в котором эта любовь исследуется и систематизируется. Однако настоящее обоснование «арабская» гипотеза происхождения поэзии трубадуров получила с введением в научный обиход арабоиспанской строфической поэзии в жанре заджаля (букв, «песня»), сочинявшегося и исполнявшегося не на классическом арабском языке, а на разговорном. Такой язык, с большой примесью романских слов, был одинаково понятен обеим группам двуязычного населения арабской Испании, отличавшейся известным единством культуры, — и мусульманам, и христианам. По словам египтянина Ибн Сана ал-Мулка (1155 — 1211), именно смешение двух языков, арабского и романского, составляет «аромат заджаля, его соль, его сладость».

Лист единственной дошедшей до нас рукописи Дивана арабоиспанского предшественника трубадуров Ибн Кузмана

Важнейшим памятником поэзии заджаля является Диван кордовского поэта конца XI — начала XII в. Ибн Кузмана. Диван этот дошел до нас в единственной рукописи, переписанной на Ближнем Востоке в XIII в. и ныне хранящейся в Ленинградском отделении Института востоковедения АН СССР. Было давно замечено сходство в строфической структуре почти половины песен первого из известных нам трубадуров, Гильема Аквитанского, с заджалями Ибн Кузмана. Открытие такого сходства делает более вероятной гипотезу о происхождении лирики трубадуров из строфической поэзии Пиренейского полуострова. В пользу этой гипотезы говорят и расшифровки большого числа так называемых хардж — заключительных строф некоторых заджалей, написанных на разговорном романском языке (разумеется, арабским алфавитом), а также хардж из поэзии на древнееврейском языке. Эти расшифровки особенно ясно показали синкретический арабо-романский характер хронологически наиболее ранней поэзии Пиренейского полуострова, которая, при единстве средневековой культуры, могла разноситься и за ее пределы. Наконец, возможно, что через Испанию трубадуры в какой-то мере знакомились не только с арабской, но и с персидской любовной поэзией, достаточно популярной в то время в арабском мире. «Куртуазная любовь» трубадуров имеет, во всяком случае, много общего с суфийскими представлениями о любви, находившими выражение в поэзии мусульманских стран начиная с XI в.

Трубадурская поэзия точно локализуется во времени и пространстве, вся уместившись между таким-то и таким-то годом и не выходя за пределы таких-то и таких-то земель. Пределы, впрочем, были весьма обширны, от Ломбардии до Ирландии и от Кастилии до Брабанта, но эти расстояния пугали только жонглеров, таскавших на себе свои волынки от замка к замку в надежде исполнить чью-то песню, которой там еще не слышали или слышали и, одобрив, хотят насладиться еще раз. Трубадуры же преодолевали пространство верхом, часто с собственной свитой либо в чьей-нибудь свите, к их приему готовились загодя, их песен ждали — все равно где, за пиршественным ли столом, на сезонном турнире или в военном походе. Трубадуры слагали стихи, сочиняли музыку, пели, трубадуры слушали один другого, с первой строчки оценивали всю вещь, с полуслова понимали намек, тягались, кто лучше ристает, то бишь рифмует, чья совершенней Дама, то бишь строфа.

Немало соображений, спорных и бесспорных, породили различные толкования куртуазной любви. В ней находили и находят все что угодно — от эфирного спиритуализма до грубого сенсуализма. Это, однако, относится к сфере деятельности интерпретаторов; по существу же наиболее удивительным является, несомненно, самый феномен этой первой в Европе лирики на народном языке, возникшей на грани XI и XII вв. при аристократических дворах Прованса, стремительно набравшей силы и угасшей к середине XIII столетия, после того как она достигла никогда уже впоследствии не превзойденного в плане поэтической формы блеска и оказала влияние на становление всей последующей европейской поэзии.

Нигде и никогда, по утверждению Поля Валери, на таком небольшом пространстве и за такой короткий отрезок времени не была создана поэзия, которая характеризовалась бы подобным разнообразием и богатством, обилием блистательных поэтов, наконец, таким широчайшим распространением и влиянием в мире. Когда альбигойские войны, опустошив юг Франции, разбросали трубадуров по свету, песни их уже успели распространиться во многих странах. Особенно сильное влияние оказали трубадуры на формирование поэзии северофранцузских труверов. Влияние трубадуров ощущается в ранней английской поэзии, но больше — в поэзии немецких миннезингеров, с которыми они встречались при дворах Сицилии, Италии и Богемии. Всемирное влияние поэзии трубадуров осуществлялось, однако, прежде всего через ее прямую наследницу — поэзию итальянского Возрождения. Знатоком и поклонником трубадуров был Данте, их высоко ценил Петрарка. Через лирику труверов культура трубадуров была воспринята французской поэзией.

Говоря о «всемирном» влиянии провансальской поэзии, надо подчеркнуть, что трубадуры не только наметили основные направления европейской поэзии, не только задали для нее формы, по сей день обнаруживающие свою жизнеспособность, — они в большой мере определили самые модели любовного переживания, превращение которых в устойчивую традицию было обусловлено средневековой культурой. Воспринятые более поздней европейской литературой, эти модели, вырождаясь, проникали в самую толщу жизни и обычаев. Даже простые правила благовоспитанности, не говоря уже об усложненных формах этикета, а тем более о так называемом романтическом отношении к прекрасным представительницам слабого пола, пронизаны рефлексами куртуазного мироощущения, восходящего в конечном счете к трубадурам.

В самом деле, трубадуры создали не только замечательную поэтическую культуру, но и своеобразную культуру любви. Главной темой, содержанием и сутью поэзии трубадуров является любовь к Даме, любовь, которую принято называть «куртуазной». В нескольких словах ситуация «куртуазной любви» сводится к следующему. Трубадур, как правило неженатый, влюблен в Даму, обычно замужнюю и поставленную выше его в обществе. Дама относится к нему более или менее сурово — самое большее, чего он изредка удостаивается, это улыбка или приветливый взгляд; поцелуй считается уже высшей наградой. Напротив, стремление трубадура к Даме — бесконечно. Для него Дама представляет идеал красоты, добра и совершенства.

Любовь к Даме становится источником беспредельного внутреннего совершенствования, которому призвано соответствовать и совершенствование самого искусства трубадура, выражающееся, в частности, в формальной изощренности его песни. По своей природе куртуазная любовь не заинтересована в результатах, она ориентирована не на достижение цели, а на переживание, которое одно способно принести высшую радость влюбленному. Эта радость достигается долгим путем страданий, но уже само добровольно принятое страдание оборачивается для трубадура радостью.

Трудно переоценить культурное значение той революции, которую повлекла за собой новая концепция незаинтересованной любви, неизвестная ни античности, ни (до прихода трубадуров) средним векам. По словам английского ученого Роберта Бауры, роль куртуазного идеала заключалась в том, что в эпоху, когда плоть считалась греховным началом, трубадуры «освободили и освятили плоть, подчинив ее непогрешимому идеалу смирения и самопожертвования, и разрешили конфликт между душой и телом». Не порывая с изначальным эротизмом, эта концепция, сделавшая Даму принципиально недоступной, сосредоточила энергию любви на ее идеальном аспекте. Явившись источником духовного совершенствования для мужчины, эта любовь в какой-то мере освобождала и женщину от господствовавшего на протяжении средних веков отношения к ней как к существу низшего порядка, виновнице грехопадения и сосуду зла. Но это — уже далеко идущие последствия новой идеи любви, родившейся под небом Прованса...

Трубадуры воспевали любовь в куртуазной песне, кансоне, этот жанр был преобладающим и наиболее важным по значению. Провансальская кансона достаточно сложна по своей структуре и обычно содержит в себе пять-семь строф, замыкаемых одной чаще двумя так называемыми посылками (торнадами). Посылки состоят из трех-четырех стихов, повторяющих метрическую структуру и рифмы заключительных стихов последней строфы; в них обычно содержится указание на адресата песни, часто — с целью сохранения любовной тайны — зашифрованного условным именем, «сеньялем». Песня отсылается либо самой Даме, либо покровителю или конфиденту трубадура.

Каждая строфа песни насчитывает в среднем пять-десять стихов, хотя в виде исключения встречаются строфы от двустиший до 42 строк.

Песни трубадуров предназначались для музыкального исполнения — трубадур был не только поэтом, но и композитором, и мелодия составляла артистическую собственность трубадура в не меньшей степени, чем текст песни. С нею тесно связана самая структура строфы, разложимой, как правило, на состоящие каждая из нескольких стихов две или три метрически различные группы, соответствующие определенным мелодическим оборотам, так что даже и без приложения музыкальных знаков текст при чтении вслух начинает петься сам с первых же строк. Нотная линейка словно бы располагается параллельно стиху, ключ прописан отчетливо в первой строфе, нотные значки спрятаны в гласных, фонетика согласных определяет тон.

Важнейшим композиционным элементом строфы была, конечно, рифма, которую трубадуры культивировали с необычайным мастерством.

Об этой особенности их поэзии, имевшей самые широкие последствия для истории более поздней европейской литературы, писал Пушкин: «Поэзия проснулась под небом полуденной Франции — рифма отозвалась в романском языке; сие новое украшение стиха, с первого взгляда столь мало значащее, имело важное влияние на словесность новейших народов. Ухо обрадовалось удвоенным ударениям звуков; побежденная трудность всегда приносит нам удовольствие — любить размеренность, соответственность свойственно уму человеческому. Трубадуры играли рифмою, изобретали для нее всевозможные изменения стихов, придумывали самые затруднительные формы...» По мере погружения в провансальскую поэзию последнюю пушкинскую фразу начинаешь понимать с некоторым сдвигом смысла: трубадуры — это те, кто играл рифмою и т. д. Иначе можно сказать, что эта игра, изобретение и придумывание новых форм и есть двигатель и само существо их творчества.

Поэзия трубадуров обнаруживает поразительное разнообразие метрического и строфического рисунка песни, какое не было достигнуто ни одной последующей европейской литературной школой, — до 500 строфических форм.

Чтобы читателю легче было ориентироваться в формальной структуре вошедших в эту книгу переводов, пунктуально воспроизводящих форму оригинала, скажем кратко об основных вариантах строфики трубадуров. Если классифицировать ее по рисунку рифмы, то все многообразие строфических структур в провансальской поэзии может быть сведено к трем основным разновидностям.

Во-первых, могли рифмоваться строки внутри одной строфы, которая составляет в этом случае замкнутое целое (как это широко распространено в более поздней поэзии, включая новейшую).

Например, у Маркабрюна — 1-я строфа: где в — дерев — напев — дыша — присев — дев — досуг; 2-я: она — одна — весна — спеша — нежна — звучна — вдруг; и т. д.

Во-вторых, те же рифмы могли повторяться в соответствующих стихах одной или нескольких последовательно расположенных строф, образуя парные или тройные структуры, и, наконец, они могли воспроизводиться во всех без исключения строфах песни.

Например, у Гаусельма Файдита — 1-я строфа: куплет — веселит — слит — звучит — впустую — атакую — простит — обид — стыд — бед — след; 2-я: пропет — звенит — навзрыд — злит — глухую — рискую — щит — разбит — отмстит — секрет — побед; и т. д. Такая «унисонная», как ее называют средневековые руководства, структура песни становится общепринятой формой в классическую эпоху поэзии трубадуров.

В-третьих, строки в пределах одной строфы могли не рифмоваться, находя соответствия лишь в рифмах последующих строф.

Например, у Бертрана де Борна — 1-я строфа: раздоре — кинжал — сеньор — бездомный — трон — вельмож — воспоют — безгрешно; 2-я: споре — ал — ковер — вероломный — Ранкон — грош — пут — безутешно; и т. д.

В такой композиции, усиленно разрабатывавшейся Арнаутом Даниэлем, каждая отдельная строфа, написанная как бы «белым стихом», развивается максимально свободно и в то же время подчеркнуто единство песни в целом.

Говоря о дальнейших тонкостях искусства рифмы, можно указать на обращение системы рифм в каждой следующей строфе, их всевозможные чередования, вплоть до изобретенной тем же Арнаутом Даниэлем секстины, в которой последняя рифма предшествующей строфы становится первой в следующей и т. д., образуя в результате весьма замысловатый узор. В других случаях сложный рисунок рифм дополняется чередованием внутри строфы стихов различной длины. Например, у Гираута де Борнеля:

Звучанье радостных строк

И смех победят истому,

Хоть я от счастья далек;

Но скучно и ей

От нежных затей —

Зачем же мне изощряться

В искусстве речей:

Что ж, тронув струну,

Я песню начну —

И зубы сомкну,

Чтоб зря не звучала:

Увы, сулит мало

Певучий слог

Веселья и благ —

Нет тех, кто был весел и благ.

В итоге метрическая схема (количество слогов в строках) строфы такова: 7 — (7+1) — 7 — 5 — 5 — (7+1) — 5 — 5 — 5 — 5 — (5+1) — 4 — 5 — 8, при рисунке рифмы: a — b' — a — c — c — d' — e — e — e — e — f' — f' — a — g — g. И все последующие строфы такой песни должны быть в метрическом и рифменном отношении полностью идентичны.

В нашей книге представлены переводы лучших любовных кансон трубадуров. Читатель сможет по достоинству оценить ностальгическую песнь легендарной «дальней любви» Джауфре Рюделя и несколько сентиментальные сетования Бернарта Вентадорнского; меланхолические излияния покинутой своим возлюбленным графини де Диа и сдержанность песни любовного одиночества Пейре Овернского; изощренную диалектику Гираута де Борнеля и экзальтированный пыл «безумца» Пейре Видаля; риторическую нравоучительность Фолькета Марсельского и безукоризненно обоснованные куртуазные домогательства Гаусельма Файдита; изумительные по своему мастерству и красоте упражнения в куртуазной казуистике Раймбаута Оранского и поражающие благородной холодностью совершенства великолепные изыски Арнаута Даниэля.

Надо заметить, что тенденция ко все более усложняющимся формам отражает основную установку трубадуров, стремившихся к непрерывному совершенствованию своего искусства, к созданию уникальных, доселе не превзойденных по виртуозности произведений; степень искусства трубадура отражает, по замыслу, самую силу его любовного чувства. Подобная установка приводит к созданию так называемого «изысканного стиля», характеризуемого усложненностью формы, избирательностью и отшлифованностью поэтического языка, вообще поэтической безукоризненностью.

Арнаут Даниэль заслуженно считается наиболее выдающимся мастером «изысканного стиля». В XXVI песне «Чистилища» Данте устами итальянского поэта Гвидо Гвиницелли называет его «лучшим ковачем родимой речи» — лучшим, чем он, Гвидо, мастер «нового сладостного стиля». Эта оценка как нельзя более точно определяет поразительное словесное искусство Арнаута, само отношение к слову: у него мы читаем, что он изгибает, подпиливает, скоблит слова своих песен (Гну я слово и строгаю). Вместе с насыщенной и часто неожиданной рифмой эти слова, тщательно отобранные, искусно друг к другу пригнанные, скрепленные фонетическим сродством, создают впечатление необычайного поэтического совершенства. В рифме, насыщенной консонантизмом и непривычной для слуха, Арнаут Даниэль обычно использует редкие, необычно звучащие слова, с ее помощью соединяя далекие понятия, создающие в ассоциативной связке неожиданное семантическое напряжение. Минорная тональность песен Арнаута, воспевающего «меланхолическую ностальгию по еще не испытанной радости», их изысканный аристократизм, поразительный артистизм — все это является идеальным выражением того стремления к совершенству, которое призвано быть реализованным в самой куртуазной любви. Трубадур вечно гонится за идеалом и никогда его не достигает, как выразил это сам Арнаут в знаменитых строках:

Стал Арнаут ветробором,

Травит он борзых быком

И плывет против теченья.

Другой важнейший жанр поэзии трубадуров составляет сирвента — песня, формально строящаяся по образцу любовной кансоны, но отличающаяся от нее тематически. В сирвентах трубадуры обсуждают вопросы религии, морали, политики, в так называемых «персональных сирвентах» — достоинства и недостатки своих покровителей и друг друга. К таким сирвентам примыкает в нашей книге песня, носящая литературно-пародийный характер, — «Галерея трубадуров» Пейре Овернского, в которой этот поэт осмеивает 12 своих собратьев. В продолжение ее другой трубадур, Монах Монтаудонский, сочинил песню с юмористическими портретами 16 других поэтов (в виде единственного здесь исключения мы ограничились, не рискуя утомлять читателя однообразием, переводом всего двух строф из нее).

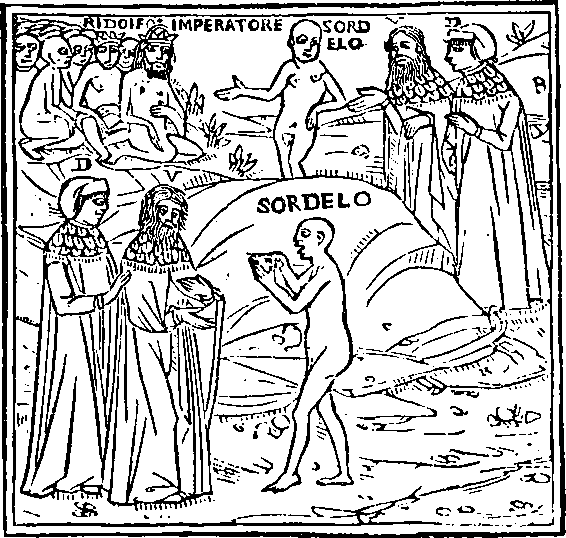

Сордель. Гравюра XV в., включенная в первое издание «Божественной комедии» (1491)

Своеобразным вариантом «персональной сирвенты» представляется жанр похвальбы, в котором трубадур обращает свою иронию на себя самого, как это делает в последней строфе только что упомянутой сирвенты и Пейре Овернский. Наиболее знаменитое произведение этого жанра — похвальба Пейре Видаля Эн Драгоман, да будь я на коне, в которой он хвастается своим превосходством в делах рыцарства, войны и любви. Все дело упирается в отсутствие коня — эта шутливая песня, собственно, и была сочинена Пейре специально для того, чтобы намекнуть сеньору Монпелье, графу Гильему VIII, какой подарок хотелось бы ему от него получить.

Разновидностью персональной сирвенты следует считать и форму плача, в котором большое место занимает восхваление достоинств и доблестей оплакиваемого лица — знатного сеньора (нередко бывшего покровителем трубадура), собрата-трубадура, изредка — возлюбленной Дамы. В нашей книге жанр этот представлен плачем Фолькета Марсельского по виконту Барралю, сеньору Марселя, и одною из двух знаменитых песен Бертрана де Борна, оплакивающих смерть «Молодого Короля» Генриха Плантагенета, которого он при жизни подстрекал пойти войной на отца. Весьма интересен плач Сорделя по его покровителю Блакацу, в котором он призывает иных трусливых властителей укрепиться душой, отведав сердца покойного (архетипический мотив «съеденного сердца» вообще получил у трубадуров большое развитие).

Сирвенты на темы морали впервые встречаются у Маркабрюна, одного из ранних трубадуров. Чрезвычайно интересно, что в них почти с момента зарождения куртуазной поэзии оплакиваются падение нравов, упадок куртуазии и вообще всевозможные пороки: в этом сказывается направленность куртуазного мировоззрения на некое идеальное прошлое, которому настоящее противостоит как время деградации и упадка. Такова сирвента Маркабрюна Начинаю без опаски, в которой он вдохновенно обличает Лже-Амора вместе с его служителями.

Обличительный пафос Маркабрюна основывается, конечно, не на приписывавшейся ему «некуртуазности», а, напротив, на самом серьезном отношении к куртуазии. Его концепция любви дуалистична, в ней Лже-Амору — любви ложной, падшей, источнику греха, утвердившемуся в настоящем веке, — противопоставлена любовь истинная, «тонкая», куртуазная. Этот круг идей облечен у Маркабрюна в необычную и трудную форму. Язык песен Маркабрюна резок, часто груб, поэт любит прибегать к вульгаризмам, прозаизмам, загадочным выражениям, смысл которых на фоне куртуазной поэзии не всегда ясен. Тенденция к выбору таких выражений как нельзя лучше сочетается у Маркабрюна с «закрытым», или «темным», стилем, родоначальником которого он является. Этот стиль характеризуется, так сказать, «теснотой идей», известной запутанностью мысли, которая силится выразить себя с помощью необычных сопоставлений, неожиданных метафор и целого набора персонифицированных абстрактных понятий. Сугубо прозаические выражения соседствуют в нем с аллегорическими, двусмысленными и загадочными образами, которыми вдобавок поэт жонглирует при помощи усложненного синтаксиса.

Сочетание моральной напряженности с «теснотой» выражения сохраняется в сирвентах продолжателей Маркабрюна: Алегрета с его мастерской «песнью сухости» и — позднейшего — Гаваудана с его сирвентой «о самом коротком дне года», исполненной изумительной космической образности. Новый подъем подобной поэзии сопровождает последние страницы лирики трубадуров, отозвавшихся яростными сирвентами на вторжение из Северной Франции в Прованс крестоносцев, истреблявших вместе с альбигойской ересью куртуазную культуру. Особенно прославился в эту эпоху своими обличительными сирвентами Пейре Карденаль. В других своих произведениях он, также вполне в духе Маркабрюна, высказывает неприязнь к дамам, любви и куртуазным формулам, потерявшим свое значение и им пародируемым. Такова песня Любовь я ныне славлю всласть, где трубадур, иронизируя, славит Амора лишь за то, что тот его оставил, и дальше перечисляет всевозможные куртуазно-поэтические клише, которых ему теперь не надо больше повторять.

Огромную роль играли в жизни эпохи политические сирвенты, в которых трубадуры — нередко это были сами сеньоры — вели пропаганду в пользу своих сюзеренов, подстрекая к войне или призывая, напротив, к миру, а также стремясь дискредитировать врага. В умелых руках поэта подобные сирвенты являли большую силу и были, конечно же, одним из важных орудий в политической борьбе. Среди таких песен можно назвать «Песнь крестового похода» Фолькета Марсельского, которой нельзя отказать во вдохновенной убежденности. Из числа трубадуров, прославившихся своими политическими сирвентами, самым знаменитым был, несомненно, Бертран де Борн. Его замечательно экспрессивные, исполненные скептического ума военные сирвенты — отличающиеся к тому же великолепным мастерством — вместе с обширными прозаическими комментариями к ним, написанными в XIII в., образуют нечто вроде настоящего исторического романа, главная линия которого — отношения с Ричардом Львиное Сердце. В 10-х годах нашего века в стихотворении «Близ Перигора» Эзра Паунд подведет этим отношениям итог:

...А десять лет спустя иль, может, двадцать

Арнальд[1] и Ричард в поле под Шалюсом:

Тень круглых башен над походным станом,

Дрожат палатки, коновязь вдали

В укрытье, фиолетовая ночь,

Дым костерков трещащих, знаменосцы,

На знамени ленивый леопард,

Блестит кольчуга тускло, оружейник

Жжет факел над броней.

В тишайшем месте

Они, опять в разбор скандалов старых

Пустившись, слышат вдруг, что мертв де Борн

(Нам с этим слухом жить шесть сотен лет).

Умрет назавтра Ричард — пусть сейчас

Он trobar dus[2] обсудит с Даниэлем.

«Ковач же лучший», выбрав песню друга,

Завидует, оплакивает стиль,

Хулит талант свой... — Это как хотите.

Потом они беседуют о мертвом.

Плантагенет: «Любил ли он ее?»

Арнальд: «Любил ли вашу он сестру?

Да. Восхвалял. Но в некотором смысле

Писал хвалу, чтоб показать, что он

Горд быть близ вас, что он был вами принят.

Вы знали, кто он».

«Знали, кто он, — вы».

«Я лишь артист, вы мастер двух ремесел,

С рожденья с ним».

«Что знаем о друзьях мы?»

«Сказать: он видел бой — сказать: любил!»

«Сказать: любил — найти ли ключ к загадке?»

Конец беседе. Ричард утром выйдет,

Свою стрелу получит сквозь забрало,

Простит стрелка, умрет, спор кончит наш. Арнальд же кончит

«Нетленной славой», как гласит апокриф, —

И это все. Пока не скажет Данте[3]:

«Я видел, вижу словно и сейчас,

Как тело безголовое шагало

В толпе, кружащей неиссчетный раз,

И срезанную голову держало

За космы, как фонарь, и голова

Взирала к нам и скорбно восклицала:

„. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Я связь родства расторг пред целым светом,

За это мозг мой отсечен навек

От корня своего в обрубке этом:

И я, как все, возмездья не избег“».

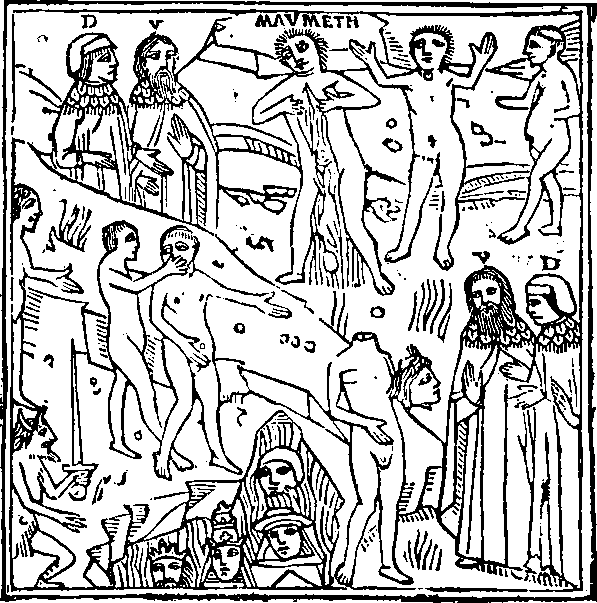

Трубадур Бертран де Борн в Дантовом «Аду», несущий отсеченную от тела собственную голову. Гравюра XV в., включенная в первое издание «Божественной комедии» (1491)

Весьма распространен был между трубадурами и обмен сирвентами: так, на внушительные упреки в измене и военном предательстве, которые Ричард Львиное Сердце бросает Дофину Овернскому, этот последний отвечает дипломатически осторожными оправданиями. Однако область подобных и всевозможных иных споров у трубадуров составляли специальные диалогические жанры, представленные несколькими разновидностями. Речь идет о так называемых прениях — песнях, сочиненных или, во всяком случае, исполняемых двумя певцами, которые, чередуясь от строфы к строфе, обмениваются на протяжении песни своими взглядами.

Существует два основных варианта прений. Первый из них, тенсона, допускает свободное развитие диалога. Таковы тенсоны Пейре Гильема с Сорделем или маркиза Альберта Маласпина с Раймбаутом де Вакейрасом. Другой вариант, так называемый джок партит, или партимен, предусматривает, чтобы трубадур, открывающий прения, задавал тему, сводимую к дилемме, которая и будет обсуждаться в песне, причем собеседники должны придерживаться противоположных взглядов. Так, в интереснейшем партимене, трактующем вопросы приверженности к тому или иному стилю, Гираут де Борнель требует у Раймбаута Оранского, чтобы тот защищал свою любовь к «простому стилю», тогда как сам обосновывает свои симпатии к «трудной», «закрытой» манере выражения. Другой пример — спор о том, что предпочтительнее: быть мужем Дамы или ее любовником, — спор, который ведет со своим кузеном Ги д’Юссель, причем последний придерживается еретической (с позиций классической куртуазии) точки зрения, отстаивая преимущества брака.

Вполне естественно, что многие прения посвящены тонкостям куртуазной любви, которые в нашей книге обсуждают также Гираут де Борнель с Аламандой, наперсницей своей возлюбленной, а Мария Вентадорнская — с тем же Ги д’Юсселем. А в споре, который ведет со своей Дамой Аймерик де Пегильян, ее место занимает в последних строфах сам Амор. В нескольких прениях — Сорделя с Бертраном д’Аламаноном, Ланфранка Чигалы с Дамой Гильельмой — рассматривается под разными углами проблема, является ли любовь и служение Даме высшим уделом в сравнении со служением рыцарскому долгу и бранной славе.

В жанре тенсоны трубадуры, таким образом, ограничиваются обменом мнений, тогда как партимен может быть полемическим спором. В обоих случаях один из собеседников ставит ту или иную проблему или просто высказывает некоторое суждение во вступительной строфе; в следующей строфе, повторяющей метрическую структуру и рифмы предыдущей, выражает свое мнение его оппонент, соблюдая заданную мелодическую схему; дальше снова вступает первый и т. д. Формальная сложность прений свидетельствует против вероятности их импровизированного характера. Некоторые песни, по-видимому, сочинялись и исполнялись по уговору двумя трубадурами, в других авторство второго поэта является фиктивным. Жанр этот, несомненно, уходит своими корнями в архаическую обрядность; в нем весьма сильно обнаруживает себя присущее поэзии трубадуров игровое начало.

К диалогическим жанрам относится также жанр пастурели, своим названием обязанный тому, что героиней его всегда является пастушка. Пастурель обычно открывается описанием встречи рыцаря (чаще всего — самого трубадура, от лица которого ведется рассказ) с пастушкой посреди некоего утреннего идиллического пейзажа. Рыцарь, обычно погруженный в мысли о холодности своей Дамы (призрак ее, например, маячит в замыкающей эту книгу пастурели Гираута Рикьера), пытается в следующем за вступлением диалоге добиться у пастушки благосклонности. Это отнюдь не всегда ему удается, пастушка нередко (как, например, в пастурели Маркабрюна) отвечает ему с остроумием и иронией. Чаще же всего действие пастурели сводится к словесной дуэли ее участников в остроумном, а иногда и грубоватом диалоге.

Пастурель принято считать «социальным» жанром, в котором аристократический мир встречается с «низшим классом». Суть противопоставления, однако, вовсе не в том. В пастурели встречаются представители не столько противоположных классов, сколько противоположных идеологий — куртуазной и, так сказать, идеологии здравого смысла. Конфликт этих идеологий, рисуемый автором пастурели часто с иронией, представляет собой, по существу, ситуацию Дон Кихота с той разницей, что для трубадура она является только прогулкой, выходом за пределы куртуазного универсума, куда он в любой момент может вернуться. В некоторых отношениях ситуация пастурели представляется обратной к ситуации куртуазной кансоны: рыцарь здесь социально выше «Дамы», с которой он, однако, все равно обращается «по-куртуазному», и в результате этого несоответствия, особенно подчеркнутого в открыто сатирической пастурели Маркабрюна, получает отпор с позиции здравого смысла.

Фигура юной пастушки из пастурели имеет, однако, еще одну важную функцию. Самый ее образ, как бы не вычлененный из мира природы, связан, вероятно, в какой-то мере с античной традицией пасторальной поэзии. В этой связи особенный интерес приобретает помещенная в нашей книге пастурель «темного» трубадура Гаваудана — блаженный сон, воспоминание о рае певца, заснувшего под деревом возле встретившейся ему прекрасной поселянки. Встреча и безгрешное соединение рыцаря с пастушкой происходит в утопическом, идеализированном, освобожденном от всякого сословного разграничения мире с его буколическими атрибутами, куда рыцарь попадает благодаря волшебному сну, играющему здесь роль deus ex machina. В этом магическом мире снимается противоречие идеологий куртуазного рыцаря и пастушки, соответствующее фундаментальному противоречию между идеалом и реальностью куртуазной любви.

Третий существенный жанр, сохранивший элементы диалогических структур, — это жанр аль бы, включающий песни, посвященные неизбежности разлуки влюбленных на рассвете, о наступлении которого возвещает сторож или верный друг, всю ночь охранявший место свидания. В композиционном отношении провансальские пьесы этого жанра, который культивировался также немецкими миннезингерами, отличаются обязательным в конце каждой строфы употреблением слова «альба» (заря, рассвет). Диалоги в альбах распределены неравномерно — происходит он то между влюбленными, то слово сначала предоставлено Даме, потом сторожу, в иных альбах — сторожу, потом Даме. В тех же случаях, когда участники альбы не ведут диалога, она может представлять собой драматический монолог либо сторожа или друга, будящего влюбленных и предупреждающего их об опасности, либо Дамы или ее возлюбленного, содержащий жалобу на необходимость расставания. Такова одна из лучших альб — Дама и друг ее скрыты листвой, дошедшая до нас без указания на ее автора. Приведена в книге и знаменитая альба Гираута де Борнеля, последняя строфа которой, добавленная каким-нибудь позднейшим жонглером или переписчиком, заключает ответ влюбленного сторожу.

Интересно, что акцент делается в альбе на скрытый характер любовного свидания: именно опасаясь клеветников и ревнивцев, должны влюбленные расставаться на заре. Расставание снова соответствует здесь доминирующей ситуации куртуазной любви, однако в жанре альбы сделана одна существенная уступка. Если в классической куртуазной кансоне эта ситуация заключается вообще в невозможности реализации любовного стремления, то в жанре альбы она сведена к невозможности продления любовного свидания. Но ситуация осуществленности этой любви, во-первых, выносит этот жанр на периферию куртуазной литературы, во-вторых, сама выносится в приглушенное, темное, молчаливое время суток. Как и в пастурели Гаваудана, осуществление любовного стремления совершается в некоей идиллической, не вполне реальной обстановке, связанной с мотивами сна. То, что не могло бы осуществиться при ярком свете «куртуазного дня», прячется под покровом ночи. Естественно, что возвращение дня делает невозможным продление того, что вообще нереализуемо в куртуазной системе ценностей, возглашающей голосом часового: «Близится утро!»

Подобным образом расшифровывается значение и пространственных категорий, представляющих собой более прямую и непосредственную проекцию куртуазных ценностей в системе координат альбы. Так, башня, служащая местом свидания влюбленных, может быть интерпретирована как некоторое специфически «куртуазное» пространство, в силу этого как бы застывшее во вневременности, в вечном настоящем реализованного любовного соединения, не подлежащем больше обычному течению времени. Вместе с ходом «обычного» времени, тем не менее неизбежно надвигающегося на этот куртуазный остров, на него наступает и агрессивное внешнее пространство социально обусловленного мира, которое в конце концов похищает у Дамы ее возлюбленного.

Мы рассказали о главных жанрах поэзии трубадуров. Заметим, однако, что при всем ее великолепии, роскоши, изысканности поэтическое пространство оставалось почти неподвижным, стихи мостили дорогу, которая была лишь подробностью неизменного ландшафта, по которой никто не ехал, а если и возникал всадник, то в застывшей позе, подсмотренной им на цветных миниатюрах. Движение дожидалось Данте, дикого Данте, как пишет Пушкин. Это для его «Комедии» трубадуры тщательно укладывали по 30×30 строк на одну рифму, чтобы он, выбрав на цельном и гладком настиле участки по 3×3, всего только и нужные для его бегучих стоп, ступил на эту дорогу, и она двинулась под ним и вместе с ним, как змея, свиваясь в кольца, сжимаясь и разжимаясь на границах терцин.

Но и сами трубадуры ощущали, по-видимому, «стоячесть» своих поэтических вод, старались обрести свободу движений большую, нежели позволял им панцирь канона. В ходе эволюции куртуазной поэзии с ее безграничным стремлением к разнообразию формы они все более тяготели к изобретению оригинальных жанровых нововведений, которые нередко вообще оставались представленными какой-нибудь единственной инновацией.

Такова прелестная «Песня про „не-знамо-что“» Раймбаута Оранского — сам автор определяет свой эксперимент лишь путем отрицательного перечисления известных форм — «не сирвентес, не эстрибот, не то, что пели в старину... чего никто никогда не видел, чтобы кто-нибудь сочинил...»; можно сказать, что сюжетом песни вообще является обоснование ее жанровой неотождествимости. Таковы представленные в творчестве Монаха Монтаудонского несколькими песнями энуэг и плазер (производные от слов со значением «докука» и «удовольствие») — жанры, в которых трубадур перечисляет соответственно вещи, его раздражающие и вызывающие у него тоску, и другие, его радующие и веселящие (из них мы поместили в книгу пример первого, как более колоритного). Говоря об индивидуальном жанровом творчестве, надо упомянуть разнообразные жанровые эксперименты из наследия Раймбаута де Вакейраса. Это, с одной стороны, жанры фольклорной ориентации — довольно сложная по форме эстампида, восходящая к жанру северофранцузского происхождения, тесно связанному с музыкой и танцем, или же песня Волны высокие, волны кругом, стилизованная под женскую песнь друга, — жанр, необычный для провансальской поэзии, но распространенный в галисийско-португальской, с которой трубадур мог познакомиться в бытность свою в Испании.

Среди жанровых инноваций того же поэта заслуживает внимания, с другой стороны, его галантный и загадочный «Гарламбей» (конный бой) — описание несколько иного турнира, в котором нужно видеть символизированное сопоставление достоинств нескольких дам, представленных лошадьми (эта достаточно универсальная символика была введена в провансальскую поэзию еще «первым трубадуром» — Гильемом Аквитанским).

Подобные жанровые эксперименты трубадуров, как правило, проникнуты тем духом иронии, игры, шутки, который вообще свойствен их поэзии в самой высокой степени. Мы уже встречались с одним из наиболее выраженных проявлений этого духа в веселом поношении Пейре Овернским и Монахом Монтаудонским своих собратьев-трубадуров. Эта традиция продолжена в нашей книге песней-перебранкой Элиаса д’Юсселя с Гаусельмом Файдитом и шутливой тенсоной маркиза Альберта Маласпина с его придворным трубадуром Раймбаутом де Вакейрасом: маркиз насмехается над неудачной любовью поэта, а тот обвиняет его в грабеже на большой дороге, провоцируя этим новые обвинения со стороны маркиза в вымогательстве и слишком больших расходах на содержание трубадуров. Нередко ирония поэта парадоксальным образом обращается на Даму; так, в знаменитой песне о «Составной Даме» Бертран де Борн, попавший у своей возлюбленной в немилость, не найдя другой столь же достойной, создает искусственный образ «синтетической возлюбленной», которой он отныне будет служить, заимствуя для нее лучшие черты у нескольких благородных Дам. В русло несколько иной, антифеминистической традиции вписывается «Песня о злых женщинах» позднего трубадура Сервери де Джироны, содержащая, однако, куртуазную посылку, обращенную к «Даме Сверхдостоинств». Наконец, вместе с образом Дамы характерному «снижению» может подвергаться самая идея любви трубадуров.

В этой связи надо заметить следующее: лирика трубадуров — это высокая поэзия куртуазной любви, составляющей ее суть, ее апофеоз, ее высшее культурное достижение. Но едва ли не с самого момента появления этой поэзии в ней зарождается параллельная струя, в которой господствует кощунственная профанация идеи подобной любви, торжествуют всевозможные игровые мотивы, «снижающие» ее. Таковы в нашей книге иронические «советы влюбленным» Раймбаута Оранского, рекомендующего добиваться любви Дам ударами «кулака по зубам» или вызывая их ревность приглашением в свой дом «тех, чей всем известен позор», или же обсуждение Пейре Гильемом в его тенсоне с Сорделем пикантных деталей его отношений с некоей графиней. Непонимание настоящего значения подобных мотивов долгое время вызывало обвинения трубадуров в цинизме, лицемерии и некотором нездоровом сенсуализме. Истинный их смысл не может быть понят, однако, без обращения к более широкому контексту средневековой культуры.

Подобное снижение, выворачивание наизнанку куртуазных ценностей, с ранних пор сопровождающее высокую лирику трубадуров и, парадоксальным образом, ее обновляющее и питающее, чрезвычайно характерно для средневековой культуры в целом, с ее «пьяными литургиями» и шутовскими праздниками. Все они исполняют сходную функцию: пародируя ценности высокой куртуазной любви, подобные сниженные мотивы этим их возрождают и оживляют, предохраняя от вырождения в пустые окостеневшие схемы, не наполненные живым содержанием. Сниженные, карнавализирующие, пародийные элементы, неотделимые от пронизывающего всю поэзию трубадуров духа игры и шутки, реализуются в ней в широком спектре выражения — от мягкого юмора до беспощадной сатиры, от безобидной насмешки до рискованного гротеска, обнаруживая то мощное смеховое начало, которое по необходимости дополняет в средневековом сознании тонкости «куртуазной казуистики».

Несмотря на то что поэзией трубадуров Прованса (в меньшей, впрочем, степени, чем современными им легендарными их же жизнеописаниями) вдохновлялись Гейне, Уланд, Кардуччи, поэтических переводов трубадуров на современные языки существует довольно мало. Это несомненно связано не только с исключительной сложностью их языка и версификации или с полным отсутствием в современных языках множества понятий, перенесенных из сферы феодально-вассальных отношений в сферу рыцарского служения Даме. Объясняется это в первую очередь тем, что, несмотря на увлечение трубадурами в эпоху романтизма, ключ к их поэтике, обусловленной средневековыми эстетическими моделями, найден был сравнительно недавно. Лирика трубадуров, определяемая так называемой «эстетикой установленного, эстетикой тождества», ориентирована на поэтику варьирования, поэтику бесконечно разнообразной рекомбинации набора постоянных элементов, заданных в пределах канона. Непонимание этой поэтики, столь чуждой романтизму с его установкой на индивидуальное самовыражение, долго определяло отношение к поэзии трубадуров в целом как «однообразной», «монотонной».

Существует тем не менее известное число поэтических переводов трубадуров на немецкий язык, сделанных в XIX в. Фридрихом Дицем, обратившимся к ним по совету Гёте и ставшим впоследствии знаменитым исследователем в области романских языков; позднее — Паулем Хайзе; в XX в. книгу переводов выпустил Рудольф Борхардт. Во Франции трубадуров переводил поэт-сюрреалист Ж. Рибмон-Дессэнь. Но самыми совершенными по мастерству и точности являются английские переводы Эзры Паунда, в которых переданы малейшие нюансы наиболее усложненных кансон изысканно-темного Арнаута Даниэля.

В нашей стране о провансальской поэзии узнали вскоре после того, как вспомнили о ней во Франции. Пушкин писал о трубадурах в 1825 г. Из русских поэтов трубадурами интересовался Блок, читавший их в подлиннике и посвятивший их эпохе пьесу «Роза и Крест», в которой он поместил прекрасный (и точный, хотя и неполный) перевод одной из сирвент Бертрана де Борна. Трубадуров переводили Елизавета Полонская и Б. И. Ярхо, включивший, вслед за Блоком, переводы и переложения провансальских песен в свою пьесу «Расколотые», главный герой которой — герцог Гильем Аквитанский. Плодом многолетних трудов являются переводы В. А. Дынник, собранные в 23-м томе I серии «Библиотеки всемирной литературы».

Настоящий сборник является наиболее полным собранием поэтических переводов песен трубадуров, изданных на каком-либо языке (речь идет, разумеется, о переводах, точно соблюдающих все формальные особенности каждого провансальского текста).

Мы предлагаем вниманию читателя около ста песен семисот- и восьмисотлетней давности с надеждой, что наша работа окажется небесполезной для ознакомления с творчеством трубадуров, место которых в истории поэтической культуры столь велико.

А. Г. Найман

ТЕЛЕГРАМ

ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник

Книжный Вестник Поиск книг

Поиск книг Любовные романы

Любовные романы Саморазвитие

Саморазвитие Детективы

Детективы Фантастика

Фантастика Классика

Классика ВКОНТАКТЕ

ВКОНТАКТЕ