ДЕВЯТЫЙ ПАТРИАРХ

Понял сразу: это конец. Хоть отчаянно делал все, что подсказала последняя надежда. Летописцы скажут: заскорбел главною болезнию. Может, и так. Только голова не отказала. Сознание не мутилось. Хворей за всю жизнь не знал. Лекарей не допускал. Обходился травами. Семьдесят лет — велик ли век для монаха!

Пятого марта слег. Спустя десять дней соборовался и посвятился елеем. Полегчало. Не могло не полегчать. Как у всех. Шестнадцатого распорядился «за спасение души своей и ради облегчения от болезни» подать милостыню. Во все московские монастыри женские и девичьи. Игуменьям и старицам. Кроме Воскресенского, что в Кремле, и Алексеевского в Чертолье. Кремлевский — царицын: негоже. Алексеевский стал тюремным двором для женщин-узниц. Для Тайного приказа. Пытошным. Там и на дыбу подымали, плетьми били, да мало ли. Федосью Морозову — строптивицу проклятую — тоже. Урусову Евдокию...

И еще по всем богадельням московским — мужским и женским. Каждому нищему по шести денег. Вроде и немного, а гляди — 58 рублей 10 денег набежало. Казначей Паисий успел ответ дать. Святейший всегда знал деньгам счет. Пустых трат не терпел. На школьников и учителей — другое дело.

Только главным оставалось завещание. Не о богатствах и землях — о них позаботился давно. Родных много, обидеть никого не хотел. Братьев одних трое. Племянников с десяток. Сестра... О другом думал. Ненависти своей не изменил: чтоб духу не было на русской земле ни раскола, ни чужих вероучителей, особенно, не дай Бог, католических — «папежников». Государям завещал Петру и Иоанну Алексеевичу. Больше полугода прошло, как не стало у власти мудрейшей из мудрых царевны Софьи. С ней все иначе было. Теперь убеждал. Наказывал. Грозил. Властью своей и бедами.

На ненависть эту всю жизнь положил. С толком ли? Не мальчишкам-царям решать! Вокруг них вон какая толпа правителей. Милославские потеснились — Нарышкиных видимо-невидимо набежало. Властные. Еще полунищие. Непокорливые.

Того же шестнадцатого марта приказал прикупить каменный гроб. Велел отныне называть ковчегом. Так потом и пошло. Если в Мячкове на каменоломнях у каменщиков нету, у московских каменных дел подмастерьев спросить. От кончины до погребения один день положен — успеть ли?

Успели. Хоть семнадцатого святейшего не стало. В своей келье отошел. На Патриаршем дворе. В тот же час доставили в келью дубовый гроб. Казначей Паисий записал: за два рубля. Все по чину и обычаю. Снаружи черное сукно с зелеными ремешками. Внутри — бумага, бумажный тюфяк и бумажная подушечка.

Одр для выноса ковчега новый изготовили. Тоже под черным сукном. Гвоздей отпустили в обрез: дорогой материал не портить. Святейший сколько раз говаривал, чтоб лоскут не пропадал — отпевавшим попам в награду отдавался. Все было готово для последнего пути девятого патриарха.

Гроб вынесли сначала в домовую церковь. Патриаршью. Двенадцати Апостолов. Ту самую, которую кир-Иоаким строил, украшал. Сюда мог прийти для прощания каждый. Приложиться к руке усопшего, отдать земной поклон. Часть дня и всю ночь.

Девятнадцатого марта под жидкий перезвон всех кремлевских и городских церковных колоколов подняли одр архимандриты и игумены. Хоронила святейшего вся Москва. Впереди шествовали протопопы, священники от всех сороков, дьяконы с иконами, крестами, рипидами, певчие с лампадами и свечами. Перед самым одром несли великий символ русского патриаршества — посох святого Петра митрополита. Шествие двигалось под надгробное пение в Успенский собор. Главный в государстве. Где короновали на царство и погребали церковных иерархов. Цари земные — цари духовные. В пышности и торжественности церемоний одни не уступали другим.

Достойной святейшего должна была быть и могила. Ее копали в самом соборе. Выкладывали кирпичом на извести. Посередине выводили кладку. Кладка служила постаментом каменного гроба-ковчега с покрытой резьбой крышкой. На крышке приличествующие слова в расписанной и позолоченной кайме. Другая надпись на особой каменной доске, которую приставляли к гробнице, — «летопись» жизни и деяний покойного.

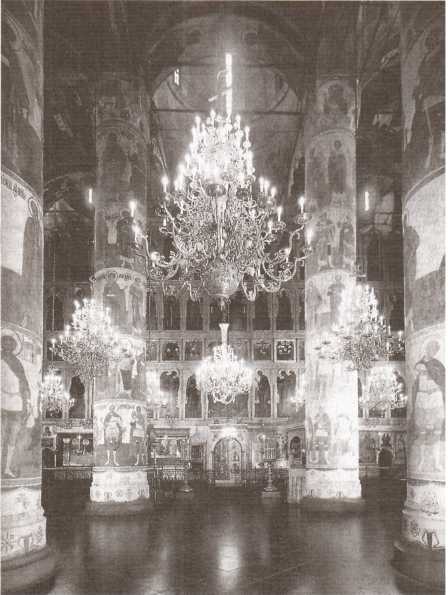

Успенский собор Московского Кремля. Интерьер

В одном чин был нарушен. То ли волею покойного, то ли приказом государей на кладку поставили не гроб дубовый, а положили вынутое из него тело. За всю историю патриаршества такое раньше случилось всего один раз. С Иоасафом I, преемником Филарета. Государь Михаил Федорович сам повелел опустевший гроб «поставить в Колокольницу под большой колокол». Там и хранить. Вечно. Куда потом делся, неведомо.

Мало что накрыли гроб-ковчег каменной крышкой, соорудили поверх каменную надгробицу с замычкою ее свода. А тогда уж сверху накинули покров. Для простых дней был вседневный — черного сукна с нашитым из простого серебряного кружева крестом. Для торжественных — бархатный, с крестом из кованого серебряного кружева. Сверху киот с иконами. Шанданы со свечами. Серебряное блюдо, на которое ставили кутью в дни поминовений. И в эти мелочи кир-Иоаким успел войти, всем распорядиться. Духом остался крепок. Как всю жизнь, а о ней-то и повествовала надгробная каменная летопись. Летопись кира-Иоакима, в миру Ивана Большого Петровича Савелова, можайского дворянина.

...Слов нет, мирская тщета, а все равно родом своим гордился. То ли и впрямь шел он от выходца из «Свизской» земли легендарного Андроса, то ли начинался от всем известного посадника Великого Новгорода Кузьмы Савелова. Богатого землями, селами, рухлядью. Войны не искавшего, но и сражений не чуждавшегося, — было бы за что постоять. За то же выкликнули посадником и сына его Ивана Кузьмича в 1477 г., а спустя несколько месяцев взял над Новгородом верх московский князь. Вместе с знаменитой своим упорством и крутым нравом Марфой Борецкой вывезли Ивана Кузьмича в первопрестольную. Лишили отписанных на московского князя — конфискованных — земельных владений. При Иване Грозном постигла та же судьба и младших Савеловых, силой переселенных в Ростов Великий и Можайск. Великим князьям казалось главным оторвать крепкий род от древних корней.

Не каждый бы такую обиду простил, не каждый душой смирился. Савеловы разобрались: одно дело — государь, другое — родная земля. У государей ласки не искали, за землю сражались честно. Не зря в царском указе о награждении брата патриарха — Тимофея Петровича Савелова — будет сказано: «...За его которые службы, ратоборство и храбрость и мужественное ополчение и крови и смерти и предки и отец его и сродники и он показали в прошедшую войну в Коруне Польской и Княжестве Литовском, похваляя милостиво тое их службу и промыслы и храбрость, в род и в потомство поместья в вотчину в Можайском уезде... жеребей пустоши Захарковской... А буде у него в роду не останется и та вотчина останется не продана, и не заложена, и в приданые не отдана и та вотчина взять и приписать к нашим великого государя волостям...» Кстати, речь шла о том самом Захарове, близ Больших Вязем, в котором прошло пушкинское детство.

Верно, что убит был поляками родной дядя патриарха и Тимофея Петровича Анкидин Иванович, что сложил в боях с ними под родным Можайском голову в 1618 г. другой дядя — Тихон. Но пришла царская благодарность слишком поздно — без малого полвека спустя. Богатства в своем детстве племянники не знали. Дед — Иван Софронович, по прозвищу Осенний, был всего-то царским сокольником и не пережил польского лихолетья: в 1616 г. прибрался. Отец — Петр Иванович тоже оставался при дворе, но кречетником. От царя недалеко, да сыновьям какая корысть. Оттого и начал Иван Большой Петрович службу среди простых рейтар и только в двадцать четыре года сумел попасть на придворную должность — стал сытником. Невеликая снова должность, зато всегда у царя на глазах.

Не замечать сытников царь никак не мог. Автор записок тех лет Котошихин пояснял: «чин их таков: на Москве и в походех царских носят суды с питьем, и куды царю случится итти или ехати вечеровою порою, и они ездят или ходят со свечами».

Не один год понадобился Ивану Большому, чтобы выбиться из придворных служителей в стряпчие Кормового дворца. Настоящих покровителей куда как не хватало, а одной честной службой далеко ли уйдешь. Может, потому и решился тридцатилетний стряпчий снова испытать судьбу — вернуться в рейтарский строй.

Для Московского государства все началось еще в 1647 г., когда казацкий сотник Зиновий Богдан Хмельницкий бежал из Украины в Запорожье, а оттуда в Крым. Борьба с поляками была трудной и заметных успехов не приносила. Богдан вернулся из Крыма с существенной подмогой — татарским войском. Избранный казацкой радой в гетманы, он поднял всю Украину и вместе с татарами добился нескольких блестящих побед. Разгромил польское войско при Желтых Водах, Корсуне, Пилаве, осаждал Замость и наконец заключил под Зборовом выгодный мир.

Но удача так же скоро отвернулась от Хмельницкого. Гетман неожиданно потерпел поражение под Берестечком и принужден был согласиться на куда менее почетный и выгодный мир, который народ ему не захотел простить. Оставалось искать поддержки у «восточного царя» — московского государя. В октябре 1653 г. казаки по их просьбе были приняты в русское подданство, а московский царь объявил войну обижавшей их Польше. Тринадцатого мая 1654 г. сам Алексей Михайлович возглавил войско, двинувшееся к Смоленску. Поход оказался очень успешным, и государь сразу по взятии Смоленска возвратился в Москву, которую в отсутствие войска охватила жестокая моровая язва. Радость победы и полученных поощрений была отравлена для рейтара Ивана Большого Савелова страшным несчастьем. В одночасье болезнь унесла и его молодую жену Евфимию, и четверых малых детей. Московский двор на Ордынке стоял вымершим и пустым.

Можно было начать восстанавливать родное гнездо, обзавестись новой семьей. В тридцать четыре года это было бы так просто. Можно было забыться в новом походе: весной 1655 г. Алексей Михайлович отправился в новый поход. Тридцатого июля московское войско торжественно вступило в Вильно. Позже были взяты Ковно и Гродно. В ноябре победители вернулись в Москву. Но Ивана Большого Савелова с ними уже не было. Он нашел иной и, казалось бы, совершенно неожиданный для его склада характера выход: принял постриг. Инок Иоаким отстранился от всех мирских дел и треволнений. Впрочем...

Именно в иноческом сане дают о себе по-настоящему знать энергия, воля и редкие организаторские способности былого Ивана Большого Савелова. И еще широкая книжная ученость, которую трудно было подозревать в рядовом сытнике или подьячем. Спустя девять лет после пострига Иоаким ставится в архимандриты кремлевского Чудова монастыря. В годы его правления обителью голландец Кленк напишет, что «Чудов монастырь скорее можно назвать дворянским учебным заведением, чем монастырем. Там редко увидишь кого другого, как только детей бояр и важных вельмож. Их помещают туда, чтобы отдалить от дурного общества и научить благонравному поведению. По исполнении 16 лет от роду они снова могут уйти». Но это лишь одна особенность обители, которую мог заметить иноземец. Главное заключалось в постоянном участии братии Чудова монастыря в личной жизни царей, в «государственном устроении».

Цари искали в Чудовом монастыре духовной опоры. Архимандрит Иоаким сумел такой опорой для Алексея Михайловича стать. Первые три года его правления обителью еще продолжается война с Польшей, только в 1667 г. приведшая к заключению Андрусовского мира. Кому как не былому рейтару было знать и ее неизбежность, и ее тяготы. В том же году заявляет о себе Степан Разин, а Алексей Михайлович наконец решается на строительство русского флота, первые суда которого закладываются на верфях в Дединове.

Вместе с перипетиями Андрусовского мира Алексей Михайлович проходит одно из самых тяжелых в его жизни испытаний — состоявшийся в 1666 г. окончательный суд над бывшим патриархом Никоном. Для царя это не просто вопрос отношений государства и церкви, — это еще и очень глубокая личная привязанность, восхищение личностью человека, годами остававшегося его другом и советником.

Когда в апреле 1652 г. не стало патриарха Иосифа, Алексей Михайлович не видел на патриаршьем столе никого другого, как Никона, посланного в это время в Соловки для перенесения мощей митрополита Филиппа из Соловецкого монастыря в Москву. Конечно, могли воспротивиться церковники. Чтобы этого не случилось, мягкий и, на первый взгляд, постоянно колеблющийся царь берет инициативу в свои руки. Девятого июля празднуется торжество перенесения мощей, а спустя две недели Никон буквально назначается на патриарший стол «без жеребья». На глазах всего народа ему кланяются в ноги с просьбой принять власть Алексей Михайлович и все бояре. А Никон не соглашается и требует от царя собственноручной записи «еже во всем его послушати и от бояр оборонить и его волю исполнять». Алексею Михайловичу остается согласиться, что отныне он не будет больше заниматься делами церкви и духовенства. Еще через три недели царь подносит новопоставленному патриарху на золотой мисе золотую корону-митру вместо обычной для того времени патриаршьей шапки, опушенной горностаем, и присоединяет к его кремлевским владениям огромный Царь-Борисов двор. С 1654 до 1658 гг., находясь постоянно в походах, Алексей Михайлович оставляет на попечении Никона и город Москву, и собственную семью.

Но все это в прошлом. Через шесть лет после своего такого необычного и пышного избрания Никон отказывается от сана, не добившись так манившего его слепого послушания царя. А в 1666 г. Иоаким оказывается рядом с царем, когда принимается решение лишить Никона сана и заточить в Белозерский Ферапонтов монастырь. Да и мало ли в эти годы непростых для Алексея Михайловича обстоятельств!

В 1669 г. не стало царицы Марьи Ильиничны Милославской, а в следующем объявленного народу наследника царевича Алексея Алексеевича — повод для нового появления Степана Разина, выдававшего себя за покойного. Здесь и увлечение красавицей Натальей Нарышкиной, и осужденная многими царская свадьба с новой царицей. Иоаким оказался в числе тех, кто спокойно принял развитие событий. Больше того. Он поставляется в митрополиты Новгородские при поддержке царя, а спустя каких-нибудь два года и в патриархи. 26 июля 1674 г. стало звездным часом Ивана Большого Петровича Савелова. Отныне для истории существовал только кир-Иоаким.

Гражданские историки не находили в девятом патриархе никаких сколько-нибудь примечательных качеств: один из многих и, само собой разумеется, ни в чем не сравнимый с колоритной фигурой властного, тщеславного, не знавшего компромиссов Никона. Та же формула использована и авторами отличавшегося достаточной объективностью энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона. Но как, по поговорке, успех говорящего зависит от уха слушающего, так и образ исторического деятеля оказывается в прямой зависимости от внутренней позиции и угла зрения исследователя.

Формально у шестого и девятого патриархов мало общего. Ни в происхождении — Никон из крестьянской семьи, Савелов из дворян, ни в характере прихода к власти. Но уже в своей новгородской епархии Иоаким наводит особый порядок. Он устанавливает единообразную и совершенно определенную церковную дань, сбор которой поручает исключительно церковным старостам. Посылавшиеся обычно из митрополичьего приказа для этой цели светские чиновники допускали, по его мнению, слишком большие и частые злоупотребления. Есть здесь и другая не сформулированная в словах сторона: начать избавляться от участия в церковных делах светских лиц.

Сразу после поставления в патриархи Иоаким собирает в 1675 г. в Москве собор, решением которого у епархиальных архиереев появляются судьи из лиц духовных вместо мирских, как то было раньше. Иоаким настаивает, чтобы мирские судьи не имели права судить лиц духовных, а боярские дети посылались из архиерейских приказов только «на непослушников и непокорников». Спустя одиннадцать лет ему удастся окончательно завершить свое стремление царской грамотой о неподсудности лиц духовного сана гражданским властям. Царевна Софья поддалась на уговоры патриарха.

Но у Иоакима есть и еще одна, уже совершенно противоположная никоновской цель: борьба с роскошью. На том же соборе рассматривается так называемый чиновник архиерейского служения и издаются строжайшие законы по поводу малейшего проявления роскоши в быту и одежде высокого духовенства.

Достаточно посмотреть на денежные отчеты Патриаршьего приказа: никаких трат на одежду Иоакима, никаких дорогих тканей. Это Филарет и Никон «строили» себе одну за другой рясы, шубы, шапки. Иоаким, судя по документам, обходится тем, что было в патриаршьих кладовых. Патриархам не полагалось спать на кровати, ее заменяла широкая лавка у келейной стены. Но если его предшественники все время требовали новых одеял, крытых самыми дорогими мехами и тканями, Иоаким довольствуется купленным в Ветошном ряду бумажным тюфяком, покрытым наволокою из черного киндяка. Он не отказывается от клавшегося поверх тюфяка пуховика, но ему достаточно простыни на него, сшитой из 12 аршин холста.

У патриарха существовала извечная статья дохода — подношения приходивших за благословением по различным поводам лиц. За один только декабрь 1675 г. восьмого числа кланяется Иоакиму именинным пирогом голова московских стрельцов Богдан Пыжов, тот самый, чье имя долго хранил переулок на Большой Ордынке и сохранившаяся там же церковь Николы в Пыжах. Двадцать пятого от государыни царицы Натальи Кирилловны и царевен является думный дворянин Авраам Никитич Лопухин с «перепечами», двумя днями позже стряпчий боярина Якова Никитича Одоевского приносит полотно.

Февраль 1676 г. оказывается еще более урожайным, к тому же вся придворная жизнь находит свое отражение в приходах за благословением вновь назначенных государственных деятелей. Тут и боярин князь Юрий Алексеевич Долгоруков, назначенный «сидеть» в Стрелецком приказе, и направляющийся воеводой в Сибирь боярин Петр Васильевич Шереметев, и пожалованный в Казань воеводой боярин Иван Богданович Милославский, и «приходившие на отпуске» донские казаки — атаман, есаул и сорок рядовых, причем каждый получал от патриарха образ, что само по себе обходилось недешево.

Особенность кира-Иоакима — его редкая хозяйственность. Вскоре после занятия Патриаршьего стола он начинает заботиться о патриаршьих владениях на Пресне. Издревле эта московская река была запружена для нужд царского и Патриаршьего обихода. Иоаким решает строить здесь новый пруд и сам доглядывает за работами в течение весны, лета и осени. Единственная роскошь, которую он себе позволяет, — это устройство в Кремле Патриаршьего «висячего», по образцу царских теремов, сада.

После первого же проведенного в Кремле, на Патриаршьем дворе, лета Иоаким замечает, как мало там в жаркие дни прохлады. Никто из его предшественников специально садом не занимался, Иоаким не только решает устроить необыкновенный сад, но и сам придумывает технологию его сооружения. Уже в феврале 1675 г. он приказывает строить «на палатах Каменный приказ с сенями и крыльцом», а над ними, около своих деревянных келий, садовое место, огороженное каменной стеной. Расчетливый хозяин, Иоаким не может себе позволить таких затрат, которые шли на сооружение теремных висячих садов, когда кровля покрывалась свинцовыми спаянными между собой досками. Вместо них он придумывает сделать бревенчатый пол, иначе мост, с бревенчатыми толстыми желобами для спуска воды, причем все употребленные для пола бревна должны были быть «выжелоблены». Мост предстояло сплотить, положить на кровельные переклады, все желоба тщательно просмолить. Между бревен следовало выконопатить все щели просмоленной посконью — тканью. Мост перекрывался поперек тесом, а по тесу берестой. На образовавшийся помост насыпалась садовая земля, в которую и производились садовые посадки. Как выглядел такой сад, судить трудно. Но, например, в 1679 г. садовник, судя по документам, посадил здесь 65 кустов гвоздик, салат, много гороху и бобов.

Не тратился Иоаким и на свою конюшню, которая была предметом особых забот всех патриархов. Он готов был пользоваться старыми каретами. Единственная новая была ему подарена царем Федором Алексеевичем. Согласно описанию, была она «обита черной кожей золочеными гвоздями с четырьмя яблоками золочеными же по углам; внутри обита черным бархатом; в двух дверях и в окнах 10 окончин стекольчатых с подъемными тесьмами, две подушки черного бархата; в карете Спасов образ писан на золоте. Бич ременный, у него плетовище немецкое покрыто красным сукном». Гораздо нарядней был также подаренный возок: «крыт бархатом вишневым с голуном черным; на месте две подушки, вислые, сукно лазоревое. Внутри обито сукном и бархатом лазоревым, полы атлас вишнев; шесть окончин и одна маленькая круглая, слюдяные».

Когда кир-Иоаким отправлялся в путь, чаще всего в Преображенское или Измайлово — там жили царские семьи Милославских и Нарышкиных, — его карету или возок сопровождало двадцать стрельцов. Иногда такие поездки совмещались с общегосударственными заботами, как в засуху 1681 г., когда от великой жары стала трескаться подмосковная земля.

Патриарх совершает в Успенском соборе молебное пение о дожде с великой раздачей милостыни предварительно оповещенным по всему городу нищим, причем всего выдается 28 рублей 20 алтын. «На другой день, после молебного пения и литургии святейший ходил к великому государю в село Коломенское и поздравлял ему государю, что он в прошлом во 184 году сего числа венчался царским венцом. А как патриарх вошел в село Коломенское и без себя указал на своем патриаршьем дворе раздать нищим поручено милостыни 21 рубль 6 алтын и 2 деньги. Раздавал казначей Паисий Сийский, чтоб нищие молили Бога о государевом многолетнем здравии и о дожде. Возвратившись из Коломенского, на другой день, 19 июня, святейший снова перед литургиею в соборе молебствовал о дожде и после службы пожаловал на своем патриаршьем дворе нищим, которые были у собора в молебное пение и в литургию, милостыню 61 рубль 12 алтын 2 деньги». Всего нищих было около шестисот человек.

Единство церкви и нерушимость веры обретают для Иоакима особый смысл к концу 1670-х гг. Он выступает как автор ряда любопытных полемических сочинений, как «Извещение о чуде» и «О сложении трех перстов», изданных в 1677 г. Годом позже принимает решение упразднить во всех городах, кроме Москвы, древнейший обряд шествия на осляти в Вербное Воскресение. В Москве же оно должно было приобрести смысл похвального действа, изображающего перед народом образ царского смирения перед Царем Небесным. Но и церковным — на осляти восседал патриарх, около шел, символически придерживая поводья, царь.

Между тем в Москве начинаются волнения по поводу чисто догматического вопроса о времени так называемого пресуществления Святых даров, которому Иоаким придает исключительное значение: и потому, что волнения совпали с появлением в России иезуитов, и потому, что среди высшего духовенства и боярства в его решении многие склоняются к католицизму. Достаточно сказать, что такова позиция Симеона Полоцкого, воспитателя всех старших царских детей, и ближайшего советника царевны Софьи Сильвестра Медведева.

Чтобы пресечь ненавистные ему влияния, кир-Иоаким обращается за поддержкой к восточным патриархам. Именно в это время в Москву впервые присылается «Православное исповедание» Петра Могилы. На стороне патриарха в споре принимают участие братья Лихуды, выписанные им для занятий в Славяно-греко-латинской академии, образованной из греческой школы, которую Иоаким открывает при поддержке царя Федора Алексеевича в 1679 г. Через десять лет основанная на догматических расхождениях вражда приведет Сильвестра Медведева к мысли о необходимости убить святейшего. Но дело Шакловитого не только привело к осуждению Медведева — оно дало возможность Иоакиму добиться высылки из Москвы иезуитов.

Успенский собор Московского Кремля. Интерьер

И неожиданная подробность. В своей заново устроенной на Патриаршьем дворе церкви Двенадцати Апостолов Иоаким приказывает поставить вверху иконостаса Распятие с предстоящими — прием, вскоре распространившийся по всей России, хотя сам по себе он свидетельствовал о западном влиянии.

Распятие с предстоящими. Фрагмент креста Шумаева

Иоаким оказывается настолько дальновидным, что для отстаивания ортодоксального православия начинает готовить высокообразованных проповедников и учителей. Расчетливый во всех расходах, он никогда не считается с деньгами в отношении Академии и школы при Печатном дворе — двух основных учебных заведений. Обычно два раза в год он посещает их с щедрой раздачей денежных поощрений ученикам и педагогам. В январе 1684 г. 168 младших учеников получают по денежному калачу, двадцать три старших по двуденежному, «да ученикам первым и над прочими надсматривальщикам, названным старостам Силке Семенову 2 рубля, Власку Абрамову да Андрюшке Осипову по рублю». В январе 1687 г. преподаватели братья Лихуды Сафроний и Аникий получают по пяти золотых, «да учеником боярина князь Юрья Михайловича Одоевского детям его, князь Михаилу, да Князь Петру, да кравчего Бориса Алексеевича Голицына сыну его князь Алексею, да дьяка Василья Посникова, сыну его Петру, по золотому одинакому».

Бояр и дьяков особенно привлекала в Академии возможность дать своим детям широкие знания, кстати и высокое ораторское искусство, одинаково необходимое и на дипломатическом поприще, и в заметно менявшейся придворной жизни. При Иоакиме становится обычаем произнесение перед патриархом рацеи или орации, иначе — праздничных на определенную тему речей. Рацеи произносились учениками при каждом удобном случае, на одном празднике с ними могли выступать пять-семь человек.

И снова кир-Иоаким использует свои незаурядные организаторские способности. Он не ограничивается ораторскими навыками учителей и отдельных учеников, но устраивает специальное обучение своих меньших поддьяков — певчих мальчиков — этому сложному искусству. Этот курс занятий поручается и проводится с большим успехом Карионом Истоминым.

Лист Букваря Кариона Истомина. 1692 г. Гравюра Л. Бунина. Карион издавал литературу учебного характера. Его букварь представляет скорее не книгу, а альбом для обучения грамоте, собрание гравюр.

По-видимому, с его питомцами небезуспешно состязаются и воспитанники Сафрония Лихуда. Известно, что в конце декабря 1687 г. он приходит к кир-Иоакиму «и с ним ученики его Греческого языка реторического, грамматического и книжного Греческого и Словенского учения, и в Крестовой полате перед Святейшим и освященным собором Христа славили пением Греческого согласия и говорили Гречески и Словенски о Христове воплощении от божественных писаний многия речи и орацыи святейшему патриарху с подздравлением. В это время орацейщиков было семь человек».

Кажется, даже Никон не проявлял такой жесткости в борьбе с расколом, как кир-Иоаким. На соборе 1681 г. признается необходимой совместная борьба светских и церковных властей с разрастающейся «духовной смутой». Патриарх требует отсылать раскольников в городской суд, силой отбирать старопечатные книги и заменять их тщательно исправленными — при Иоакиме издаются в исправленной редакции Шестоднев, Требник, Псалтирь, Минея общая, Октоих, Часослов, — следить за продажей тетрадей с выписками из Священного Писания, чтобы в них не содержалось хулы на церковную власть.

Иоаким сам участвует в прениях с раскольниками в Грановитой палате 5 июля 1682 г., громя Никиту Пустосвята. И до сих пор остается не выясненным до конца авторство «Увета духовного» — интереснейшего труда, написанного по поводу бунта 1682 г. в ответ на поданную тогда челобитную. Стоящее на «Увете» имя Иоакима вызывает у некоторых исследователей сомнение, поскольку трудно себе представить, что патриарх один мог его сочинить всего за пятьдесят дней. Но если даже в его составлении участвовали блестящий полемист архиепископ Холмогорский Афанасий и Карион Истомин, роль Иоакима отрицать невозможно. Ведь это он почти одновременно выпускает никем не оспариваемые труды «Поучение ко православным христианам» (1682), «Об избавлении церкви от отступников» (1683), «Слово против Никиты Пустосвята» (1684).

Он так до конца своих дней и продолжает добиваться исключительности положения московской церкви. В 1687 г. Киевская митрополия, с согласия восточных патриархов, подчиняется патриарху московскому. В год окончания правления царевны Софьи Иоаким собирает на собор все московское духовенство и архиереев, которые сурово осуждают «папежников». Святейший собирается выпустить новый обращенный против иноверцев сборник, но смерть становится на пути его замысла. Православным во укрепление их веры Иоаким оставляет и образ Божьей Матери Всех Скорбящих Радости, им открытый, им же превращенный в образ особого почитания и надежды.

Историки утверждают, что эта тема появляется в нашей иконописи не ранее XVII в., точнее — во времена правления церковью Иоакима. Такое раньше трудно себе представить — Царица Небесная, окруженная обыкновенными людьми, страдающими недугами и житейскими скорбями. «Алчущих кормилица», «нагих одеяние», «больных исцеление», «сирым помощница», «одиноким утешение», «жезл старостин» — строки канона Богородице, расписанные по всему полю иконы, позволяли каждому молящемуся найти свою беду и увериться в помощи свыше.

...Двор на Большой Ордынке, на окраине Кадашевской слободы. Сестра Евфимия, пораженная неизлечимым недугом. Пророческий сон патриарха, увидевшего Богородицу, обещающую исцеление Евфимии. Икона тут же была заказана по описанию Иоакима иконописцам Оружейной палаты. Первый же молебен, отслуженный у нового образа, совершил чудо — многие годы лишенная ног Евфимия встала и пошла. По обету Савеловы соорудили на своей земле храм во имя Божьей Матери Всех Скорбящих Радости, как стала называться икона. Толпы страждущих устремились к Чудотворной. Иначе ее стали называть патриаршьим образом. Образом Иоакима Савелова.

Спустя почти сто лет на месте обветшавшей и разобранной Церкви встает трапезная и колокольня, построенные, как можно предположить, В.И. Баженовым. Внимание прославленного зодчего к приходской церкви объяснялось просто. Через дорогу от нее находился двор родственников его жены купцов Долговых. Она и сегодня украшает улицу, выстроенная по проекту того же Баженова долговская городская усадьба с главным домом, окруженным двумя флигелями и торжественной оградой с воротами.

Скорбященская церковь тоже получает на рубеже XVIII— XIX вв. превосходную чугунную ограду. А в 1828—1833 гг. церковный ансамбль завершается огромной ротондой, созданной другим московским зодчим Осипом Ивановичем Бове.

Конечно, со временем Скорбященский храм перестает быть единственным в Москве. Одноименные церкви возникают в Старо-Екатерининской больнице на Второй Мещанской, при Алексеевской психиатрической больнице, именовавшейся в просторечии Канатчиковой дачей, на Калитниковском кладбище и на Зацепской площади. И все равно первый по времени оставался самым главным и почитаемым москвичами. Кажется, сохранялась в нем и традиция, начатая девятым патриархом. При Скорбященской церкви, что на дворе Савеловых, с 1880-х гг. издавался ее священниками настоятелем Симеоном Ляпидевским и отцом Сергеем Богословским очень популярный журнал «Кормчий» с множеством приложений. Здесь были и 52 «Воскресных поучения по житиям святых» с изображением святых и событий из их жизни, еженедельные выпуски «Современного обозрения», 12 книг «Народной библиотеки», 12 выпусков «Православного миссионерского листка» и листков «На борьбу с пьянством». И весь этот объем изданий просуществовал вплоть до 1917 г.

Все-таки повезло Скорбященской: в нее вселили в свое время не механический завод или клуб, а запасник икон Третьяковской галереи. Сравнительно рано в ней восстановили «пение» — богослужения. Хорошо отреставрировали. Организовали превосходный хор. Не повезло девятому патриарху — живой и действующий памятник никак не увековечил его имени, деятельности, стараний. И если сегодня где-то и упоминается имя Иоакима Савелова, то, пожалуй, лишь в селе Сивкове под Можайском, где в 1685—1687 гг. возвел во владениях своего брата Ивана Меньшого Петровича Савелова патриаршью церковь. Небогатую. Небольшую. С ложей для патриарха. Ничего большего сам для себя Святейший не захотел.

ТЕЛЕГРАМ

ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник

Книжный Вестник Поиск книг

Поиск книг Любовные романы

Любовные романы Саморазвитие

Саморазвитие Детективы

Детективы Фантастика

Фантастика Классика

Классика ВКОНТАКТЕ

ВКОНТАКТЕ