В АФРИКЕ ЖИВУТ НЕ ТОЛЬКО НЕГРЫ

Самые первые обитатели Африки селились на открытых просторах по берегам рек. Сюда приходили на водопой животные, здесь лучше просматривалась местность, что позволяло быстро отражать нападение хищников. И камни, служившие для изготовления первых орудий труда, были всегда под рукой. В условиях африканского климата человек мог обходиться без одежды, ему не надо было укрываться в пещерах или строить себе жилища, как в Европе. Основная жизнедеятельность сводилась к добыче пищи. Большую часть времени люди занимались охотой на довольно обширных территориях. Чтобы было легче двигаться, вещей с собой они брали как можно меньше, по-видимому, предпочитая изготовлять орудия труда и охоты на месте, чем носить их с места на место. В жизни первобытных охотников богатые пиршества, когда удавалось поймать крупного зверя, чередовались со скромными трапезами, часто приходилось довольствоваться собранными растениями и корнями.

Состав населения за последние два тысячелетия претерпел большие изменения. Можно сказать, что две тысячи лет назад представители черной расы, настоящие негры жили лишь в Западной Африке, занимая узкую полоску, которая протянулась вдоль южной границы Сахары до верховьев Нила. Негритянские племена занимались мотыжным земледелием, возделывая такие культуры, как просо и сорго. Позднее наступили большие перемены. Восточно-африканское побережье активно включилось в торговлю с Азией. Купцы из Азии завезли сюда бананы и ямс. Эти культуры требовали более плодородных почв и влажного климата. Так произошел первый миграционный взрыв, когда часть населения начала переселяться в лесные области. За тысячелетие негры Западной Африки заселили Восточную и Южную Африку, по сути весь африканский континент на юг от Сахары, который сегодня мы называем черным континентом.

Переселившиеся негритянские племена смешались с коренным населением Восточной и Южной Африки, о которых до нас дошли очень немногие сведения. Потомками их являются бушмены, живущие в пустыне Калахари. Вероятно, в давние времена они заселяли всю Восточную Африку вплоть до Капской области. В основном они занимались первобытной охотой. Переселившиеся негры смешались с ними; так образовались народы банту — племена зулу и коса в Южной Африке, кикуйя и баганди в Восточной Африке. Эти племена и внешностью (желтоватый цвет кожи) и языком отличаются от негритянских племен, но было бы неправильным считать коренным населением Восточной Африки исключительно негритянские племена.

В результате первой большой миграции населения на юг от Сахары возникли две основные группы: суданские народы и народы банту. Следующая волна переселенцев пришла с северо-востока. Это были племена хамитского происхождения, в Африку они переселились из Аравии. Поначалу они осели в Сомали и Эфиопии и занимались разведением скота. Примерно пять или шесть веков назад они начали продвигаться на юг, где в свою очередь тоже смешались с коренным населением. Их потомки — племена масайя, карамоджа и ватуси. Высокие и гордые представители этих племен, пастухи и воины, резко выделяются среди населения банту.

Откуда пришли люди, создавшие цивилизацию в долине Нила? Восемь тысяч лет назад по Северной Африке кочевали племена, жившие еще на уровне каменного века. Некоторые из этих племен переходили от кочевого образа жизни к оседлому, селясь в дельте Нила; постепенно здесь возникло земледелие. Обитатели одного из самых древних поселений близ Фаюма в Египте уже семь тысяч лет назад выращивали пшеницу, ячмень и лен, здесь уже применялись деревянные серпы. Позднее, когда система орошения стала более совершенной, в Египте выращивались огромные урожаи пшеницы. Выращивалось столько зерна, что один грамм серебра можно было обменять на центнер хлеба. Возникли ремесла: гончарное, ткацкое, кожевенное. В долине Нила образовались первые небольшие государства, сначала их было около сорока. Постепенно из них образовались два больших государства: Верхний и Нижний Египет, объединившиеся примерно пять тысяч лет назад в могучее государство — Древний Египет. Выражением мощи правителей — фараонов — стали величественные гробницы-пирамиды. Самые древние были ступенчатыми и имели форму четырехгранных пирамид, высота которых достигала трехсот метров.

О первых обитателях Сахары, охотниках каменного века, до нас дошло мало сведений. Известно, что уже сорок тысяч лет назад они обитали в этих местах. С наступлением вечной засухи люди исчезли, почти не оставив после себя следа.

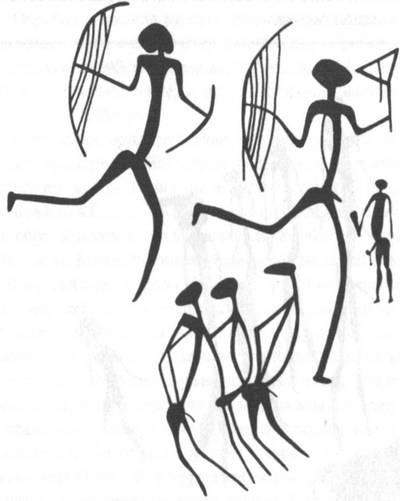

Тысячи лет назад Сахара была плодородным краем, здесь шли дожди, текли полноводные реки, буйно росли деревья, здесь жили люди и животные. Этот период расцвета оставил нам ценное историческое наследие — наскальные рисунки в Сахаре.

В середине прошлого столетия по Сахаре путешествовал немецкий географ Генрих Барт. Неподалеку от озера Чад он обнаружил рисунки на камнях: люди в охотничьих нарядах и масках. Французским ученым Генри Лоом было описано много наскальных рисунков, найденных в сердце Сахары, в горах Тасили: в здешних пещерах были обнаружены тысячи наскальных рисунков. Кроме маленьких человеческих фигурок, величиной в несколько сантиметров, встречались большие, сюжетные изображения — лучники, сражающиеся со стадами быков; воины, защищающиеся палицами; бегущие стада антилоп; люди, на лодках преследующие бегемота; изображение плясок. Древние наскальные рисунки встречаются по всей Африке, причем относятся они к различным периодам. Рисунки, изображающие животных, в горах Мозамбика были известны в Европе уже в 1721 году, а рисунки бушменов — в 1752 году. Некоторые рисунки, найденные в Сахаре, изображают животных, уже давно исчезнувших в этих местах: слонов, носорогов, буйволов.

Самыми древними народами Африки, по-видимому, являются бушмены и готтентоты. В настоящее время их потомки обитают в пустыне Калахари и в близлежащих областях Анголы и Юго-Западной Африки, куда они отступили перед натиском народов банту (начиная с XI века) и голландских поселенцев (начиная с XVII века). В настоящее время их насчитывается около пятидесяти тысяч. В большинстве своем, несмотря на сильное влияние культуры банту, они сохранили собственные обычаи и традиции.

Бушмены — низкорослы, с желтовато-коричневым цветом кожи, волосы растут густыми пучками, сквозь которые просвечивает кожа. Ведут они кочевой образ жизни, живут родами, которые насчитывают до пятидесяти человек. Власть принадлежит опытному старейшине. Живут они охотой и сбором съедобных корней и растений, кочуя с места на место. Отдельные племена, однако, ведут оседлый образ жизни, занимая собственную территорию рядом с источником воды. Главным охотничьим оружием является лук — острие стрел натирают ядом, получаемым из растений и куколок жука, который мне, правда, не известен. Во время охоты пользуются также и копьем, ставят силки, капканы, роют ямы. Женщины заняты сбором съедобных растений, плодов и корней, не пренебрегают они и ящерицами. Огонь добывают трением сухих палочек. Пойманной на охоте добычей делятся со всем родом. Убивший животное получает его шкуру, в которую он потом облачается. Часто это всего лишь маленький кожаный фартук, прикрывающий самое необходимое. Скорлупу страусиных яиц они используют в качестве сосудов для воды. Кочуя, они берут их с собой, или запасают в них воду, закапывая в землю.

О религии и верованиях бушменов известно совсем немного. У них существует культ Луны, чтят они различные божества, олицетворяющие силы природы, особенно дождя. Существуют обряды, призывающие дождь, обеспечивающие удачную охоту и т. д. Они очень любят танцы, сопровождаемые пением и хлопаньем в ладоши. Танец порой превращается в настоящее представление, часто это сцены охоты, изображая которые, участники облачаются в шкуры животных. Язык бушменов и готтентотов отличается особым гортанным сочетанием гласных с характерными щелкающими звуками.

Бушмены и пигмеи, живущие в основном охотой и собирательством растений, стоят на той низкой ступени развития, когда еще не существует границы, отделяющей человека от природы, особенно человека и животных. В представлении бушменов существует тесная связь между человеком и животным: каждый человек имеет своего "двойника" в мире животных, а так как гибель одного может вызвать гибель другого, необходимо взаимно помогать и охранять друг друга. Бушмены верят, что человек может даже переселиться в животное, сохранив свою человеческую сущность.

По поверьям бушменов, когда-то существовало сообщество людей и животных. Более ловкие из них, птицы и шакалы, добыли для людей огонь и научили их разным премудростям. Лишь гораздо позже между ними возникла вражда.

Поскольку бушмены не занимаются разведением скота и земледелием, они лишены возможности наблюдать зарождение жизни и весь жизненный цикл. По их представлениям, они, также как благодаря счастливому случаю могут убить зверя, точно также могут в результате несчастья погибнуть на охоте, от болезни, удара молнии и т. д. Самое почитаемое у них божество — Кху — бог охоты, который наделил все живые существа различными способностями и дал им имена и названия.

Скотоводческие племена в большинстве своем тоже кочевые, но отношения человека и природы в их восприятии более свободны и многогранны: их мышление не ограничено лишь миром диких зверей — наблюдая за жизнью домашних животных, они глубже постигают жизненные закономерности и связи. У них существует культ домашних животных, запрещается есть мясо некоторых видов или даже отдельных животных. Основной пищей им служит мясо, молоко и кровь, которую они берут у живых домашних животных. Типичными скотоводами-кочевниками являются масайя. Главному вождю — олойвони — приписывается магическая сила и способность предсказывать. В его руках сосредоточена вся власть, как светская, так и религиозная, без его участия не происходит самое большое событие в жизни масайя — торжественная церемония посвящения юношей. По поверьям масаев право на вечную жизнь имеют лишь избранные, простых смертных после смерти относят в отдаленные места, где их попросту оставляют на съедение диким животным. Тела вождей, знахарей и других высокопоставленных особ заворачивают в коровью шкуру и кладут в каменную могилу, на которую каждый идущий мимо в знак уважения должен положить камень.

У народа гереро, живущего в Западной Африке, вся власть также сосредоточена в руках вождя, обычно им бывает представитель самого богатого рода. Он одновременно является и правителем, и главным духовным лицом; считается, что в него переселяется дух предков. Он руководит общественной деятельностью, вершит суд, отправляет религиозные обряды. Символом его жизни является священный огонь, который постоянно горит в его хижине и не должен гаснуть: за этим следят старшие дочери вождя. Когда гереро собираются для решения важных дел, они зажигают костер от этого священного огня. Если случается, что огонь гаснет и нужно зажечь новый, разжигает его исключительно вождь. Он делает это с помощью особого приспособления из двух веток священного куста омувану, одна является символом женщины, другая — мужчины. Новый огонь торжественно зажигается и после смерти вождя.

Деятельность людей, обладающих "магической силой", у скотоводческих племен более ограничена, чем у племен, занимающихся охотой, и направлена прежде всего на охрану скота. У нуэро, живущих по течению Нила, есть даже особый вещун, который занимается лечением домашнего скота. По всей Африке распространено гадание на внутренностях животных, что связано с поверьем, что заклинанием можно вселить злой дух в животное, и даже вызвать гибель целого стада.

Главное в жизни скотовода — дожди, поэтому основная обязанность богов — вовремя посылать их на землю. Большим уважением окружены заклинатели и колдуны, которым удается выпросить у богов дождь. Обряды, связанные с просьбой ниспослать дождь, нашли распространение по всей Африке. Колдун племени ставит на самом солнцепеке большой глиняный сосуд, кладет в него черный камень величиной с кулак и начинает поливать его водой. Если он это делает умело, то вода разбрызгивается во все стороны, а это означает, что скоро пойдет дождь. Затем колдун режет над сосудом черную козу, посыпает ее кровь колдовскими травами, обмакивает в нее пучок травы и сдувает кровь к небу, как бы посылая свою просьбу богу дождя.

Третью группу африканского коренного населения составляют земледельцы. Их мышление развивалось в тесной связи с понятиями земли и плодородия, угасания и возрождения жизни, с чем связан и развитый культ предков. Главная обязанность почитаемых ими духов — послать дожди, обеспечить урожай. У этих племен сильно развит культ мертвых, почитание предков, что связано с верой в загробную жизнь. Например, жители Мадагаскара почитают умерших предков нескольких поколений, они не предпримут ни одного значительного шага, не посоветовавшись с умершими, и даже завещают им часть своего наследства. Они глубоко уверены, что умершие предки сурово накажут тех, кто о них забудет. Пантеон духов и богов у африканских земледельческих племен необыкновенно широк. Существуют духи рек, морей, лесов, земли, пустынь, деревень, войны, предков; есть духи, охраняющие человека и заботящиеся о нем. В представлении племени нандио духов никогда нельзя увидеть, разве только услышать, иногда они могут вселяться в животных. Например, дух деревни у суданских бамберо обитает в священном дереве. Вождь племени всегда обращается к нему за советом, помощью, в большие праздники ему приносят жертвоприношения: животное и плоды. Духи могут покидать место своего обитания и разгуливать на осле, козе, крысе, змее или лягушке. Поэтому эти животные считаются священными и могут бродить, где им вздумается.

По всей Африке распространился культ богини земли, которую небесный муж оплодотворил дождем, и теперь богиня-мать дает всем потомство и урожай. В представлении африканских народов зачатие и рождение новой жизни тесно связано со смертью. Примером этого служит миф о происхождении у племени коно, живущего в Гвинее: "Сначала не было ничего. В мраке вселенной обитала смерть Са со своей женой и дочкой. Чтобы было где жить, Са сотворил огромное море грязи. Однажды его навестил бог Алатангана, которому грязь не понравилась, и он решил создать землю. Потом он создал животных и растения. Алатангана похитил дочь Са, и она родила ему четырнадцать черных и белых детей. Дети говорили на разных языках, и родители не могли понять их. Это была месть Са за то, что Алатангана не заплатил за невесту выкуп. Дети заселили землю, но повсюду еще был мрак. Поэтому Алатангана послал к Са петуха, чтобы он попросил у Са свет. Са исполнил просьбу, с той поры каждое утро петух призывает солнце. Однако Са потребовал, чтобы Алатангана за свет отдавал одного из своих детей, когда смерть Са придет за ним. Вот почему умирают дети".

В Африке существует много тайных обществ. Главное их назначение — поддержание правопорядка. Но часто эти общества перерождаются в преступные организации, которые вопреки своему назначению, используя религиозную и светскую власть, терроризируют население. В Габуне существуют общества Мангонго, Мдаи и Мгои.

Религия и верования в африканских государствах основывались прежде всего на культе предков. Ореолом почитания была окружена священная особа короля, который никем не видимый жил во дворце и управлял страной с помощью правителей. Для поддержания его божественной власти существовало много различных обрядов. Король был олицетворением божественных предков и одновременно воплощением небесного божества на земле, символом и гарантией благ человека. В некоторых государствах король не смел умереть естественной смертью, как простолюдин. Когда король был уже слаб и немощен, тяжело заболевал, или страну постигало какое-то бедствие, что означало, что король утратил расположение неба, его в соответствии с обрядом убивали. У племени шилуко был обычай убивать короля священным копьем, у эмбу — душить короля вместе с его женами. Во время похорон короля почти всюду приносились человеческие жертвоприношения.

Западную Африку населяют суданские негры, которые отличаются очень темным цветом кожи. По большей части они высокого роста, прекрасного сложения, поэтому в свое время их в огромном количестве вывозили в качестве рабов в Америку. Этим объясняется до сих пор сохранившееся родство культур американских негров, в частности на Карибских островах, и негров Западной Африки. Колдовские обряды вуду на Гаити берут прямое начало в тайных обществах Западной Африки.

С точки зрения культуры западные области Африки имеют свои особенности: например, своеобразные крыши построек или музыкальный инструмент, похожий на гитару — его называют "западноафриканской арфой". Традиционными видами оружия являются копья, мечи и щиты из прутьев или подобного материала. Крупный рогатый скот и лошади являются в этих местах редкостью, в основном из-за наличия мухи цеце, разносчицы сонной болезни, называемого здесь нагана. Из домашних животных здесь встречаются собаки, свиньи, козы, куры. Выращиваются корнеплоды ямса, кассава, бананы, рис, кукуруза, просо и гвинейский овес. Из него приготовляют кашу, которую едят с мясом, рыбой или овощами.

Западная Африка знаменита своей скульптурой. Всем хорошо известна резьба по дереву: резные маски вагов, статуэтки племени ибо и других суданских народов. Разные фигурки ашантов — статные, мускулистые, фигурки гуров — стройные, точеные. Ценные керамические головки, найденные в Ноку в Северной Нигерии, относятся к периоду за двести пятьдесят лет до нашей эры. Глиняная и бронзовая скульптура из Иффе относится к X-XI веку и явно принадлежит к тому же самому этапу развития. Известно, что искусство бронзового литья распространилось из Иффе до Бенина около тысячи четыреста лет назад. Литье бронзовых фигурок процветало в Бенине до самого его упадка (1897 г.), но некоторые его традиции сохранились до нашего времени. Бенинские изделия из бронзы по праву считаются лучшими произведениями африканских мастеров.

Гвинейское побережье примечательно тем, что когда-то здесь существовал ряд государств с очень высоким уровнем организации. Более пятисот лет тому назад здесь существовали государства Ашанти, Дагомея, королевства Йорубов, Бенин и Нуре. Они вели торговлю с Европой, обменивая золото и рабов, получаемых как пленников в бесчисленных внутренних войнах, на оружие, ткани, алкогольные напитки.

В северной части Нигерии живет знаменитое племя хауса. Его язык служит средством общения со всеми племенами, населяющими Западную Африку. По-видимому, это результат активной торговой деятельности племени, которое в прошлом играло роль посредника между арабами Северной Африки и негритянскими народами, живущими в глубине материка. Сами хауса считают, что они пришли в эти земли с Аравийского полуострова, уже более ста пятидесяти лет назад у них был употребителен арабский алфавит, приспособленный к их языку. В Тропической Африке это единственное племя, имеющее собственную письменность и литературу, которая представлена историческими сказаниями и поэзией.

Племя хауса занимает большую часть Северной Нигерии. В прошлом здесь существовало семь королевств, названных по имени семи сыновей основателя государства. Достигнув мощи в средние века, государства пали в 1810 году перед нашествием племени фульбе. Представители племени хауса отличаются физической силой и выносливостью, что они сами объясняют особенностями питания. Едят они, в отличие от других нигерийских племен, в основном кашу из гвинейского овса, обильно сдабривая ее красным перцем. Ислам в Западной Африке соблюдается не очень строго. Некоторые хауса отправляются в Мекку, паломничество длится пять-шесть лет и, как правило, бывает сопряжено с торговлей. Хауса составляют большую часть среди торговцев Нигерии и являются посредниками в торговле между областями, лежащими за Сахарой и центральной частью материка. Торговыми центрами являются города Кано, Катерина и Сокоте.

Крупные исламские государства, границы которых в средние века простирались до южных областей Сахары, оставили заметный след в культуре хауса. Их постройки выстроены в таком же стиле, какой встречается далеко на западе в Тимбукте. Строятся они из кирпичей, которые делаются из глины пополам с соломой и высушиваются на солнце. Наследие средневековья — всадники в доспехах с огромными мечами; до сих пор без них не обходится ни один праздник.

Влияние ислама сказалось и в том, что у народа хауса не получило развития изобразительное искусство. Однако широко распространились декоративно-прикладные его виды: в архитектуре, в отделке тканей и выделке кож.

В Восточной Африке живут племена нилотской, семитско-хамитской и бантусской народности. Нилоты живут преимущественно в южной части Судана. Наиболее известны племена динко и нуэр. К остальным африканским племенам они относятся свысока и очень гордятся своей собственной культурой. Они достаточно консервативны, и о них можно сказать, что из всех африканских племен за последние столетия образ их жизни изменился в минимальной степени. Несмотря на то, что кожа у них абсолютно черная, они вовсе не относятся к негритянской расе. Это племя людей высоких, длинноногих и стройных, у них довольно резкие черты лица и узкие губы. Мужчины имеют обыкновение ходить совсем нагими, редко кто надевает короткий халат, женщины же надевают фартучки. Это племя пастухов, причем количество разводимого скота таково, что пастбищ буквально не хватает. Скот они очень любят и ценят. Чем больше у человека скота, тем солиднее он выглядит в глазах общества. Домашних животных убивают исключительно при выполнении обрядов. Питается племя в основном молоком и злаками. Динко и нуэр охотятся на бегемотов — мясо этих животных составляет важный элемент их питания. Характерное оружие этих племен — копье. В отличие от схожих с ними племен в верхнем течении Конго, у нильских племен крайне редки человеческие жертвы, а людоедство вообще неизвестно.

К семитским и хамитским народностям относятся племена масайя, сукко и карамоджа. Это в большинстве пастухи-кочевники, но некоторые племена ведут оседлый образ жизни и, кроме разведения скота, занимаются обработкой почвы. Масайя — люди очень красивые, гордые, придерживаются древних обычаев. Юношей подвергают обрезанию, после этой церемонии они становятся воинами. Любой из воинов- масайя должен уметь убить льва одним ударом копья. Мужчины женятся обычно в тридцать лет, после чего они перестают быть воинами и становятся старейшинами. Самое большое богатство мужчины — скот; им и расплачиваются за невесту. Любимая пища мужчин — кровь, пущенная из вены животного.

Бантусские народности в Восточной Африке по большей части селятся вблизи больших озер. К ним относятся мощные племенные "королевства" буганда, буньоро и буньянколо. Что касается материальной культуры, бантусские племена стоят на самой высокой ступени во всей Восточной Африке. Архитектура их жилищ очень интересна, их украшают орнаменты, представляющие переплетенную траву. Наиболее многочисленными и "значительными" восточно-африканскими племенами являются кикуйя и акамбо. Занимаются они главным образом сельским хозяйством; в области культуры на них явно влияют масайя. Племя макондо на всю Восточную Африку славится своими скульптурными изделиями.

Особую африканскую народность представляют суахили, которые живут на островах Занзибар и Пембу, а также на близком к ним побережье. Племя образовалось в результате смешения арабов с неграми — как с племенами с побережья, так и с африканцами, жившими внутри страны, которых туда увозили в рабство арабские торговцы. Антропологически они очень разнообразны — среди них встречаются семитские, арабские и чисто африканские типы внешности. В большинстве они исповедуют ислам. Их язык (суахили) является главным средством общения во всей Восточной Африке. По существу это бантусский язык вперемешку с арабскими, персидскими и английскими словами. Летописная история городов Килва и Пате начинается с 1500 года.

Восточно-африканское побережье арабские и персидские купцы посещали чуть ли не с сотворения мира — еще в VIII-XI веке они основали там много торговых колоний и портовых городов, таких как Момбаса, Килва, Куу и Сонго Мнара. Все эти города слились в торговое государство Зиндж, которое в некоторой степени напоминало Венецию. Восточно-африканское побережье уже много веков назад было крупным центром торговли, где перекрещивались пути из Азии, Европы и Африки. Когда в конце XV века там появились португальцы, они нашли высокоразвитую культуру, которую и уничтожили за счет военного превосходства. Португальцев в конце XVI века сменили турки, в XVII веке на побережье господствовали мусульмане из Маската. В XIX веке самым крупным городом был Занзибар, в котором находилась резиденция султана. В 1890 году Занзибар стал британским протекторатом.

Всю древнюю историю северо-восточный "луч" африканской суши занимала египетская империя, культурное влияние которой постепенно распространялось и на другие области Африки. Почти за тысячу лет до нашего летосчисления уже существовало три центра, в которые стремительно проникала египетская цивилизация. Первым из них была страна Куш, которая находится на территории нынешнего Судана в нижнем течении Нила. Вторым был Карфаген, мощное морское царство в Северо-Западной Африке. Третий центр находится в южной части Аравийского полуострова, в сегодняшнем Йемене, — оттуда египетская цивилизация шла на эфиопские возвышенности. Без этих влияний и взаимовлияний невозможно объяснить те перемены, которые наступили в глубине Африки — расширение пахотных угодий и обработка металлов, возникновение и развитие религиозных верований, политическая жизнь. Обработка железа распространялась в Африке по двум направлениям: с одной стороны, технику обработки распространяли ливийские племена, научившиеся ей в Карфагене и Средиземноморье, с другой стороны, влияние оказывали Куш и Меруа.

Существует общее предположение, что железо стали использовать примерно в 1500 году до нашей эры на территории, лежащей между Кавказом и Малой Азией. Оттуда железо пришло в Египет и Карфаген. В стране Куш железо начали обрабатывать всего за несколько последних веков до нашей эры. Когда столицей кушманской империи стал город Меруа, находящийся на Ниле севернее от теперешнего Хартума, железо там использовалось очень широко. Меруа впал в забвение и от него остались только развалины, засыпанные песком. В начале нынешнего столетия в процессе археологической разведки выяснилось, что на этих холмах расположен древний город. В раскопах обнаружили плавильные печи и мастерские, в которых железо превращалось в инвентарь и оружие. Специалисты пришли к выводу, что Меруа был крупнейшим центром древней металлургии на африканском континенте. Можно сделать предположение о том, что изделия из железа распространялись отсюда в южные и восточные страны, в которых позднее тоже стали выплавлять и обрабатывать железо. Раскопки и находки в Меруа только еще начинаются. Мы знаем, что в течение многих веков там процветала мощная цивилизация, но суть ее до сих пор остается загадкой: мы не знаем, как проходила обыденная жизнь в городе, каковы были связи с внешним миром, каково было его влияние на тропическую Африку. Наши знания на сегодняшний день крайне малы. Мы, например, читаем их письма, но не понимаем их. Западные и южные границы Меруа мы можем определить только предположительно. Кое о чем нам "рассказали" несколько предметов, найденных в королевских захоронениях. Скорее всего, Меруа поддерживал отношения с Китаем, так как в захоронениях были обнаружены копии китайских бронзовых фигурок, и с Индией, откуда привозили ткани, из которых местное население шило себе одежды. Определено, что город поддерживал связи с Аравией — оттуда корабли привозили необходимые товары.

В IV веке нашей эры Меруа был побежден эфиопским королевством Аксом. Через неполных четыреста лет после его падения появляются письменные упоминания о Западной Африке. В отличие от иероглифов из Меруа, их можно не только прочитать — их содержание хорошо известно, так как записи велись на арабском языке. В VII веке арабы завоевали всю Северную Африку. В те времена они отправили на юг через Сахару первые "разведывательные экспедиции", которые все области по соседству с Южной Сахарой называли Биляд ас-Судан, то есть суданской страной. Первая запись на арабском языке о тропической Африке датируется 738 годом. Описывается в основном переселение жителей в глубь африканской территории. В 947 году прославленный арабский географ Аль-Массуд написал: "Когда потомки Ноевы разошлись по всему свету, сыновья Куша, сына Канаанова, шли на запад, пока не перешли Нил. Там их пути разошлись: один, а именно нубийцы, беджийцы и зандийцы, отправились направо между восточной и западной стороной, остальные, которых было больше, ушли дорогой к заходу солнца..." Легенда о переселении племен из долины Нила вполне реальна. В Центральную и Западную Африку переходили с востока целые народности. Причины их переселения и освоения новых мест мы можем определить только предположительно: скорее всего это были набеги ассирийцев и персов, внутренние неурядицы в Египте, стремление к зажиточной жизни. Некоторые западно-африканские племена сохранили черты "белолицых", что особенно заметно у фулба, рассеянными поселениями живущих в Западной Африке.

В Западной Африке люди жили гораздо раньше, чем появились переселенцы, о которых пишут арабские хроники. Об этом свидетельствуют археологические находки. В 1931 году в Ноку — деревне племени ябо в провинции Зариа — нашли две головы из обожженной глины. Размеры их оказались меньше, чем у "нормальной" человеческой головы, а по стилю исполнения они не относились ни к одной из местных культур. Следующие три головы нашли в 1944 году. Кроме них были найдены совершенной формы керамические модели человеческой ноги и стопы, а также совсем целый кухонный горшок. С тех пор было сделано много находок этой "нокской скульптурной культуры", как стали называть эти раскопки. Весьма значительную часть находок представляют головы и бюсты в натуральную величину. Сегодня мы предполагаем, что эта развитая культура, оставившая нам в наследство тысячи голов и стилизованных фигурок, была распространена в Нигерии, а может быть, и в соседних с ней государствах. Открытие этой культуры послужило толчком к переоценке старых взглядов на африканское прошлое, в соответствии с которыми африканцы не способны сделать скульптурное изображение человека.

Что же это были за племена, которые две тысячи лет назад оставили на нигерийских холмах такие прекрасные керамические головы? Ответа мы пока не знаем, остаются только предположения.

Что знает Европа о Западной Африке? Первые сведения появляются только в XIV веке, то есть в то время, когда в Западной Африке уже в течение тысячелетия существовали организованные государства. Европейцы издавна поддерживали отношения с северо-африканским побережьем, но вглубь страны вступить не отваживались. Нормандские торговцы, поселившиеся в Сицилии, завязали связи с магометанскими городами в Северной Африке еще в XII веке. Некоторые христианские государства посылали своих консулов в северо-африканские портовые города, но передвигаться по стране христиане не имели права.

В 1375 году в Испании появилась карта Африки, на которой был отмечен переход в Атласских горах в Марокко, куда с товарами отправлялись торговцы "в страну гвинейских мавров". На ней были также отмечены Тимбукту, Мали, Гао, Тангаза и многие другие места, в которые европейские путешественники смогли попасть лишь несколько столетий спустя. Появились и другие карты, на которых, правда, было много вымышленного. Фра Мауро в 1459 году составил одну из первых карт, на которой был отмечен самый маленький мыс африканского побережья. Утверждение, что "парусник, который возьмет курс на юг и достаточно долго будет идти в этом направлении, достигнет самого южного выступа африканской суши", было доказано только почти через тридцать лет, когда португальский мореход Бартоломео Диаз обошел на своем корабле мыс Доброй Надежды.

В XIV веке арабский писатель Аль-Омар опубликовал путевые заметки, в которых он писал, что западно-африканские моряки отправились в Атлантический океан во время правления малийского короля Канкана Мусы. Долгое плавание двухсот парусников, окончившееся трагически, он описывает так: "И когда спросил я султана Мусу, как добился он власти, ответил он мне:

— Власть в нашем роду переходит по наследству. Мой королевский предшественник не поверил, что пределы соседнего моря не известны. Он хотел узнать эти пределы и не хотел расстаться с этой мыслью. Он приказал приготовить двести кораблей с матросами и погрузить на это число кораблей золото, воды и пищи на два года. Капитанам он приказал: "Вернетесь вы только тогда, когда увидите край океана, или когда у вас кончатся вода и пища." Корабли ушли, и все долго ожидали их возвращения. Ни один корабль не возвращался. Все ждали дальше, и наконец вернулся один единственный корабль. Мы спросили капитана, что видел он в пути и какие вести он несет. Капитан ответил нам:

— О, мой султан! Мы плыли долго-долго, пока не увидели что-то вроде реки, мощным потоком вливающейся в открытое море. Мой корабль был последним. Остальные продолжали плыть, но как только они попадали на это место, то сразу исчезали. Я не знаю, что с ними случилось. Я повернул корабль и не поплыл к этому потоку..."

К очень ранним описаниям путешествий относится книга Джиованни Баттиста Рамусио, вышедшая в 1563 году в Венеции. Кроме прочего, в ней описывается удачное морское путешествие, которое к гвинейским берегам предпринял венецианец Га да Моего в 1455 году. Этому отважному мореходу и предпринимателю удалось наладить торговые связи с королевствами Тимбукту и Мали. По возвращении он сообщил, что "эти королевства достаточно цивилизованны и очень желают иметь европейские товары".

Европа постепенно стала принимать во внимание факт существования Западной Африки. На картах появились Мали и Сонгхай, хотя кроме названия о них было известно очень мало. Зато была твердая уверенность, что это мощные государства, обладающие невероятными богатствами. Позже это мнение совершенно изменилось. Европа, которая вначале смотрела на древние западно-африканские государства как на могучие и славные государства, кончила тем, что отказала им в каком-либо историческом значении. Как это обычно бывает, правда находилась где-то посередине. Если учесть климатические условия средневекового Тимбукту, то уровень существовавшей в нем цивилизации можно смело приравнивать к большинству средневековых европейских городов. Но в XIX веке Тимбукту выглядел просто убого — как написал Рене Калье, первый европейский путешественник по этим местам.

Западная Африка пережила длительный период чужестранной работорговли, размах которой даже трудно себе представить. Последствия этой торговли были намного катастрофичнее, чем покорение мелких племен, подчинившихся завоевателям. Работорговлю можно сравнить разве что с чумой, которая в средневековой Европе "выкосила" почти треть населения. Спрос европейского рынка на африканских рабов впервые был удовлетворен в 1444 году, когда в Лиссабоне продавали рабов из Сенегала. Количество их так умножилось, что в начале XVI века в некоторых странах рабов было больше, чем исконных жителей. В Америке спрос на рабов был еще больше, чем в Европе. Миллионами их привозили в Бразилию, Карибский бассейн и на юг Соединенных Штатов. Недавно один португальский историк подсчитал, что в период 1486-1641 гг. только с ангольского побережья было увезено 1 389 000 рабов. В Бразилию их с 1580 по 1680 год было продано примерно миллион. Записи английских корабелов показывают, что столетием позже, в 1783-1793 гг. ливерпульское корабельное общество предприняло приблизительно девятьсот морских экспедиций, в результате которых было перевезено 300 000 рабов.

Охота за рабами превратилась в настоящее массовое преследование, моральные соображения не шли в расчет, чувство человеческого достоинства превратилось в излишнюю роскошь. Трудно представить себе тот огромный вред, который принесла работорговля обществу тех государств, которые подпали под это проклятие. Несомненно, и к другим регионам можно отнести то, что было написано о Конго: "Все общественные связи и звенья постепенно были разорваны, сама структура общества была разрушена. Фактом является то, что еще до прихода белых в Конго существовало рабство. Однако рабы представляли органическую составную часть социальной структуры, и их положение в ней было четко определено. Размах работорговли превратил патриархальное рабство в дикую погоню за человеческими жертвами. Сильный продавал слабого, семейные устои перестали существовать, потому что родители стали продавать своих детей или, наоборот, дети продавали своих родителей как какие-то ненужные вещи. Португальцы выжигали на рабах клейма, будто это были овцы..."

В 1897 году отряд английских солдат во главе с майором Бэконом пробился в западно-африканский город Бенин. Об этом городе Бэкон написал: "Бенин с полным основанием называют кровавым городом. Его история — длинный список варварских деяний самого худшего толка. Когда в первой половине этого века он стал центром работорговли, человеческие страдания достигли предела". Бэкон, правда, пишет не только о кровавом варварстве, но и о том, что он нашел "несколько сотен бронзовых вещичек, которые очень напоминают египетские изваяния и отлиты мастерски", а также "чудесной резьбы изделия из слоновой кости". Когда эти изделия переправили в Европу, они вызвали всеобщее восхищение. В 1938-1939 году по счастливой случайности удалось найти еще одну большую коллекцию бронзовых — точнее говоря, латунных фигурок. Нашли ее в Иффе, во дворце властителя города-государства, примерно в ста шестидесяти километрах от Бенина. Это были художественные произведения невиданной красоты. А это говорит о том, что территория нынешней Южной Нигерии была заселена талантливыми племенами с развитыми художественными ремеслами. Долгое время преобладало мнение, что это художественное самовыражение, столь отличное от общего абстрактного африканского стиля, является лишь случайным заимствованием неизвестно откуда. Но теперь уже ясно, что это мнение было неправильным. Йорубо из Иффе и близлежащих поселений утверждают, что их предки "пришли с востока". Неизвестный португальский лоцман в 1540 году написал о них: "Их короли окружают себя очень сложными церемониями, многие ни за что не позволят увидеть, как они едят — это могло бы поколебать веру подданных в то, что властитель может обходиться и без еды. Это солнцепоклонники, они верят в бессмертие души и в то, что после смерти они соединятся с солнцем". Здесь четко прослеживается влияние кушманского культа властителя. Бог йорубо Санта с бараньей головой очень напоминает древнеегипетские культовые представления. В одном королевском захоронении была найдена фигурка свернувшейся змеи, — это изображение входило в число культовых предметов древних жителей нильских берегов. Знали ли предки йорубо славный город Меруа? Меруанский храм в Наго, которому уже почти две тысячелетия, на фасаде украшен точно таким же изображением свернувшейся змеи. Иффские и бенинские художники — в отличие от других западно-африканских "коллег" — при отливке бронзовых и латунных фигурок использовали так называемую технику растопленного воска. Точно такую же технику применяли и племена, жившие в долине Нила. Иффское искусство достигло своей вершины в XIII веке, через тысячу лет после падения Меруа.

В первом веке нашей эры римляне уже хорошо знали побережье Восточной Африки вплоть до Мозамбикского пролива. Об этом свидетельствует известнейшее мореходное пособие давних времен "Периплюс плавания по Эритрейскому морю". Автором его, скорее всего, был александрийский грек, который сумел проплыть вдоль побережья. В книге он описал правила кораблевождения и торговые портовые города на восточно-африканском побережье сегодняшней Танзании, торговые пути, которые были исхожены многими его предшественниками. Далее он отмечает портовые города и рынки, куда он заходил на своем корабле, описывает товары, которыми там торговали. В "пособии" говорится: "На восточно-африканские рынки привозят из Индии копья, особо по их заказу изготовленные, а также секиры, кинжалы и разное стекло. Немного вина и пшеницы привозят в дар, чтобы туземцы их лучше принимали... Из восточно-африканских портов вывозят прежде всего слоновую кость, носорожий рог, черепах и некоторое количество вина".

На восточно-африканском побережье оставались жить арабы-переселенцы, заключавшие браки с африканками. Постоянный обмен товарами вел к развитию торговли, особенно в направлении южных областей. На северном побережье Мадагаскара нашли монету времен императора Константина, так что достаточно реальным является предположение о том, что арабы проникли и в эти места. В 1950 году английский археолог Джервез Мэтью сделал интересные открытия на островах, расположенных вблизи южного побережья Танзании. На островке Зонг Мнара при раскопках брошенного жителями древнего города он нашел изделия из обливной керамики несомненно таитянского происхождения и много китайского фарфора, датируемого XII-XV веками. Среди монет, найденных на восточно-африканских островах, встречаются деньги, отчеканенные в Месопотамии и на монгольских монетных дворах в Персии. В тех же самых местах были обнаружены и просверленные шарики из индийского янтаря, хрусталя и топаза.

Арабский ученый Аль-Идриси в своем трактате указывает на важную роль, которую играл индийский спрос на африканское железо. Не менее важной была торговля слоновой костью. Бивни слонов вывозились из Африки в Оман, а оттуда в Индию и Китай. Китайские императоры и мандарины восседали на тронах из слоновой кости, а чиновники являлись к ним на прием исключительно в носилках из той же слоновой кости. В Индии тоже был большой спрос на слоновую кость, потому что там из нее делали рукояти мечей и кинжалов, а также шахматные фигуры.

Следующей важной статьей экспорта было золото. В течение пяти-шести веков с восточно-африканского побережья в Индию было вывезено огромное количество золота. Популярным "экспортным вариантом" были также черепахи и рабы. К концу VII века в Месопотамии жило столько рабов-африканцев, что многочисленные восстания пришлось подавлять в течение целых двухсот лет. Тем не менее работорговля не имела первостепенного значения в торговых отношениях арабов с Восточной Африкой. Таким образом, работорговля тогда еще не была той самой погонной силой как позже, когда в Африку пришли европейцы, или даже еще позже — когда туда вернулись арабы.

Когда португальский адмирал Васко да Гама на четырех своих кораблях обошел мыс Доброй Надежды и оказался на восточно-африканском побережье, он не мог прийти в себя от удивления. После долгих месяцев одиночества в голубых просторах Атлантического океана его матросы с изумлением глядели на оживленную жизнь в прибрежных городах, так и кишащими народом. Народ с восторгом приветствовал моряков, которые знали морской путь в Индию и плыли по лоциям, картам, компасам и астролябиям, которые были, может быть, даже лучше, чем у местного населения. Португальцы встали на якорь в порту, забитом заморскими кораблями. Совсем не многие из европейских городов в XV веке могли в этом плане сравняться с городами Восточной Африки. На глазах у пришельцев шла погрузка и выгрузка золота, слоновой кости, железа, черепах, стеклянных бус, меди, хлопка, фарфора и рабов. Масштабность торговли и размеры увиденных богатств были выше всех представлений, существовавших в Европе.

Португальским морякам в конце XV века восточно-африканское побережье представилось таким же цивилизованным, как и свое собственное. Они никак не могли надивиться зажиточности городов, в которых они некоторое время прожили и которые они же потом и разграбили.

В следующем столетии португальцы жестко прибрали к рукам всю торговлю в Индийском океане и использовали ее исключительно в своих интересах. Они беспощадно разрушили все торговые связи между портовыми городами, которые поддерживались в течение многих веков, и оставили после себя настоящую разруху. Вооруженное сопротивление они легко подавили — вооружены они были лучше и воевали жестоко. Африканская военная тактика, в отличие от других государств, основывались на том, чтобы оставлять на поле боя как можно меньше убитых.

Сегодня просто тяжело и трудно говорить о том, сколько всего в Африке было загублено, уничтожено и позабыто. Португальцы первыми нашли прекрасную, редкостных богатств страну, они усмотрели в ней владения царицы савской и залежи золота, которые придали такой блеск правлению библейского царя Соломона. Но те, что пришли после них, остались совсем при другом мнении — представили миру Африку местом обитания диких варваров, страной морального упадка, жестокости и безграмотности.

В 1518 году португальцы рукоположили в сан епископа Энрико из Конго, первого священника негритянского происхождения, сына королевской четы, а потом засыпали конголезских феодалов дворянскими титулами и должностями. Тогда португальцы считали это вполне естественным, и им в голову не приходило презирать африканцев за то, что у них другой цвет кожи. Но уже через четыреста лет утвердилось всеобщее мнение, что у африканских народов нет своей истории и что живут они жизнью, которая не намного лучше звериной.

Прошлое Африки покрыла пелена забвения.

В 1541 году Христоваль да Гама, четвертый сын Васко да Гама, повел военный отряд в Эфиопию. "Чулки, брюки и кафтан на нем были из красного атласа, плащ французского покроя из тонкого черного сукна, расшитого золотом, и черная шапочка, украшенная редкой золотой монетой". В эскорте было 450 португальских воинов, офицеров, не считая лиц высокого происхождения. Эфиопский император призвал португальцев к себе, чтобы они помогли ему выгнать магометанских захватчиков из Сомали и сохранить таким образом в Эфиопии христианство. В боях Христоваль да Гама погиб, но португальцы в конце концов победили. Михаэль Кастангоза, один из участников этого похода, описал свои впечатления в книге, являющейся необычайно ценным документом. Прочитав эту книгу, мы начинаем понимать, в чем состояло главное отличие истории Эфиопии: жители плоскогорья боролись с агрессивными соседями и чужеземными захватчиками. Кастангоза высказывает удивление по поводу того, что далекий африканский народ, который уже 1200 лет придерживается христианства, способен так долго отстаивать свою веру и национальную самостоятельность в окружении стольких врагов. Этот отличительный признак прослеживается вплоть до недавнего прошлого. Поименование негус — император — появилось еще в третьем веке до нашей эры. Несмотря на извечные нападения со стороны южно-аравийских племен, эфиопы основали свое королевство Аксум. Богатство этому королевству приносила торговля обитателями берегов Красного моря. Порт Адулис еще в седьмом веке нашей эры играл такую значительную роль, что вел торговлю с весьма отдаленными Цейлоном и Индией. Из Адулиса вели караванные пути к среднему течению Нила и в Меруа.

В Эфиопии с древнейших времен устраивали террасовидные поливные поля, занимавшие на севере и юго-западе Эфиопии 30 000 квадратных километров. Известны каменные строения, построенные без применения цемента. Интересно, что такой метод строительства использует племя консо. За высокими горными хребтами и зелеными долинами Южной Эфиопии под сомалийскими землями скрыто множество остатков средневековых городов, построенных когда-то из кирпича и камня. Но об их истории мы пока не знаем ничего определенного.

Португалец Дуарте Барбосса в своей хронике в 1517 году написал о Мозамбике: "Далее за побережьем, внутри земли, располагается большое королевство Мономотапа, которым владеют кафрские язычники или, как их называют мавры. Это люди черные, совсем голые, только бедра у них прикрыты". Несколько позже португальцы попытались овладеть этим королевством. Но на этот раз им пришлось удовлетвориться тем, что им рассказали люди с побережья. Португальцы, правда, встречались и с купцами из этого отдаленного королевства. Они покупали хлопчатобумажные и шелковые ткани, сами будучи одеты в меха. На некоторых из них были надеты целые шкуры с хвостами, волочившимися по земле и означавшими почетное положение в обществе: "на левом бедре у них меч в деревянных ножнах, богато изукрашенный золотом и другими металлами..."

На побережье ходили толки о нескольких королевствах, но Мономотапа было самым могущественным из них. "В пятнадцати-двадцати днях пути лежит город Зимбохе со многими домами из дерева и соломы. Это город языческий, и здесь часто пребывает и король мономотапский. Шесть дней пути отсюда направлением от Софалы к мысу Доброй Надежды лежит Мономотапа. В этом городе чаще всего восседает король в просторном дворце, и оттуда приходят в Софалу купцы с золотом. Они без веса отдают его маврам за цветное стекло и бусы, которые этим людям очень любы".

Обширные развалины каменного города Зимбабве в Юго- Восточной Родезии, сегодня уже повсеместно известные во всем мире, находятся от порта Сафала в четырехстах километрах по воздушной прямой. Письменные свидетельства о том, что португальцы или другие европейцы проникли вплоть до Зимбабве, не сохранились. Европейские летописцы знали, что существует много городов под названием Зимбабве. Й. де Баррос, описывая крепости внутри страны, подчеркивает, что туземцы все эти строения называют "Симбаоэ", что на их языке обозначает "Королевский двор" — так они поименовали все места, где пребывал король. Все эти места принадлежали королю Мономотапы.

Большинство южно-африканских развалин обнаружено в областях, относящихся к Родезии, Южному Заиру, западным окраинам Мозамбика и Северного Трансвааля. Барбосса утверждал, что король Мономотапы владел необычайно пространной страной, и это утверждение видимо не слишком преувеличено.

Сегодня под названием Большое Зимбабве мы подразумеваем обширные каменные развалины в Родезии поблизости от дороги, которая соединяет Салсбури с Иоганнесбургом. Эти развалины, с высокими стенами, башнями и арочными воротами — свидетельство того, что именно здесь была столица могучего, единого государства. Среди остатков древнего города выделяются два больших строения. На холме возвышается мощное строение, которое когда-то наверняка служило в целях обороны. У подножия холма остались развалины так называемого "эллипсовидного храма". В качестве строительного материала повсеместно использовались глыбы гранита, прекрасно обтесанные из скальных залежей, лежащих окрест холмов. Этот великолепный архитектурный ансамбль среди заброшенных, пустынных окрестностей, производит поистине могучее впечатление. Крепостные стены и размеры арочных строений напоминают архитектуру областей Средиземноморья, заселенных европейцами.

Королевская резиденция окружена искусно изукрашенными стенами, которые когда-то охраняли таинства выплавки золота и других металлов. Каменные ограды закрывали и подходы к скульптурным изображениям богов в виде огромных птиц. Ремесленники и купцы жили в глиняных лачугах, и в каменных домах. У нас нет сведений о том, что кому-либо из европейцев удалось быть представленным мономотапскому двору. Сюда приходили только африканские или арабские купцы с побережья, но они не оставили никаких письменных сообщений. Развитие общества, жизнь населения, нравы, обычаи и религиозные представления видимо так и останутся тайной.

Базиль Дэвидсон говорит, что в пустынных местах северного Трансвааля находится Мапунгубве — небольшой холм со склонами из грубого песчаника и плоской вершиной. Холм этот расположен южнее от реки Лимпопо, которая образует границу между Южно-африканской республикой и Родезией. Холм Мапунгубве обращен на север, где на расстоянии примерно триста километров стоят развалины Великого Зимбабве. Эти пустынные места и до сих пор заселены очень мало. Четверть века назад здесь жило в большинстве белое население бурского происхождения. Буры не раз слышали рассказы о "святой горе", где неизвестные предки местного племени вельдо когда-то зарыли клады. В 1932 году фермер Ван Граан решил отыскать эту гору. Он знал, что поставил перед собой трудную задачу — ведь гора для туземцев была табу, местом, которое вызывало священный ужас. Африканцы не смели даже пальцем показать на эту гору, а когда о ней заходил разговор, тщательно следили за тем, чтобы оставаться к Мапунгубве спиной. Подняться на гору означало верную смерть, потому что она была посвящена могущественным богам предков, которые спрятали там свои сокровища.

Ван Граан с сыном и еще тремя мужчинами в конце концов нашли одного туземца, который отважился открыть тайну и указал на холм высотой примерно тридцать и длиной триста метров, описав также скрытое среди деревьев место, откуда к вершине горы ведет узкий скалистый проход. Экспедиция Ван Граана прорубила в колючих зарослях тропку и у подножья холма нашла скалистый проход, в стенах которого были высечены углубления, как будто специально сделанные для того, чтобы можно было соорудить примитивную лестницу. Так экспедиция оказалась перед низкой каменной стеной с огромными глыбами, установленными на камнях поменьше с таким расчетом, что их в любой момент можно было бы легко обрушить на головы нежелательных пришельцев. Плоская неширокая вершина была сплошь усеяна керамическими черепками. Когда начали копать в сыпком песчаном поверхностном слое, обнаружили стеклянные бусы, куски железа и меди. Потом экспедиции улыбнулось счастье — несколькими неделями раньше в некоторых местах грозовым ливнем смыло поверхностный слой песчаной почвы. В одном из таких мест Ван Граан старший увидел блестящий желтый предмет. Это было золото. Члены экспедиции начали лихорадочные поиски и обнаружили золотые бусы, браслеты и куски листового золота. На второй день они с помощью ножа удалили сыпкий слой земли и нашли различной конфигурации выпуклые листы золота. Это были остатки фигурок носорогов — их деревянная внутренняя основа не сохранилась, так что остались только дольки листового золота, когда-то золотыми нитями крепившиеся на деревянный остов. Нашли даже золотые ушки и хвосты от фигурок. Был тщательно устранен песок, покрывавший какой-то древний человеческий скелет, но под действием воздуха он рассыпался в прах. Найденные золотые предметы весили 1600 граммов. Помощники Ван Граама сдали их на государственный монетный двор в Претории. Так был открыт редкостный, почти нетронутый источник археологических находок. Тогдашнее южно-африканское правительство начало действовать с удивительной быстротой. Оно купило земли, на которых расположен Мапунгубве и провозгласило ведущиеся на нем археологические раскопки делом общенационального значения. Связи между культурами Мапунгубве и Зимбабве пока что полностью не изучены, но что эти связи существовали, всем уже ясно. Древние писатели Мапунгубве создали сложную культуру железного века, которая по сути не отличалась от подобных периодов развития цивилизации в других частях мира.

Древнегреческие мыслители называли Африку Ливией. Названием Африка стали пользоваться римляне, образовав его от слова "Афер", что первоначально подразумевало "жителей с другой стороны" и, заодно, население Северной Африки.

Греческий драматург Аисхил в начале V века до новой эры достаточно хорошо изучил течение Нила от порогов до устья и знал, что Нил выходит из берегов тогда, когда ему приходится "избавляться" от огромного количества воды в сезон дождей. Греческий историк Геродот (485-425 гт. до новой эры) внес в свою "Историю" множество сообщений о Египте и Киренаике, которые он собрал во время пребывания в Египте из устных рассказов. Египетский король Нехо (600 г. до новой эры) соединил Нил с Красным морем каналом и отправил оттуда на кораблях экспедицию финикийцев. По Красному морю они поплыли в Индийский океан и, когда у них кончились запасы пищи, пристали к берегу, посеяли хлеба, а после жатвы снова отправились в путь. На третий год проплыли вдоль берегов всей Африки, через Гибралтар и Среднеземное море они вернулись в Египет. Мореходы установили, что во время путешествия в Африке солнце всходило с правой стороны. Геродот написал, что ему это сообщение не кажется слишком точным, и видимо именно это стало причиной того, что многие средневековые ученые мужи считали плавание в районе африканского побережья обыкновенной выдумкой.

Географов уже с давних времен занимал вопрос о том, где же собственно берет свое начало Нил. Греческий ученый Гекатаиос предполагал, что Нил вытекает из Южного океана, и считал его поэтому границей между Азией и Африкой. Геродот знал течение Нила на египетской земле, так же как и то, что даже четырехмесячное путешествие на юг не приведет к его истокам. Геродот был убежден, что Нил течет с запада. Римляне предприняли несколько путешествий из Египта вдоль Нила в южном направлении. При императоре Августе египетский наместник Петрониус проник в глубь территории до Напаты в Нубии и обследовал Меруа. Экспедиция императора Нерона ушла еще дальше на юг от болот на Белом Ниле, так что с тех пор сохранились интересные свидетельства о жизни тамошнего примитивного населения. Греческий географ Птолемей из рассказов морехода Диогена узнал, что Нил вытекает из больших озер, питаемых талыми снегами с Лунных холмов. Диоген дошел до истоков не против течения Нила, а с востока, от побережья Индийского океана — подобно исследователям прошлого века.

Греки и римляне знали африканские земли, которые относились к владениям Римской империи. Ей же принадлежало и северо-африканское побережье от западного окончания Атласа вплоть до Египта.

В Триполисе и Киренаике римлянам были известны даже оазисы, на несколько сотен километров удаленные от побережья. Долину Нила они изучили до точки слияния Голубого и Белого Нила. На востоке им было хорошо знакомо побережье Красного моря.

Вторая область, менее известная грекам и римлянам по причине нерегулярности торговых отношений, располагалась на западно-африканском побережье и тянулась до самого Рио-де-Оро, а на востоке — до побережья Индийского океана вплоть до острова Занзибар.

Внутри страны они знали о существовании Килиманджаро и горы Кения, а так же о больших озерах, из которых вытекает Белый Нил. Более точное представление у них было об Эфиопии, об озере, из которого вытекает Голубой Нил и о аксумском царстве. С территории Судана путешественники проникли приблизительно до озера Чад и среднего течения Нигера.

Во второй половине XIX века внутренние земли Африки начали привлекать все более пристальное внимание европейских естествоиспытателей, географов и путешественников. Всем хотелось решить давнишние спорные вопросы: где же находятся истоки Нила и Конго? Что же скрывается в глубине бесконечных просторов Африки, которые на картах все еще были отмечены белыми пятнами? Появились имена, ставшие потом прославленными: де Бразза, Мунго Парк, Спик, Бартон, Грант, Голуб и, в первую очередь, Ливингстон.

Дэвид Ливингстон, известный шотландский врач и миссионер, еще более прославился своим первым открытием: на северной границе пустыни Калахари он нашел неизвестное мелкое озеро, за что ему лондонское Королевское географическое общество присудило награду — серебряные часы. Путешественник Ричард Бартон тоже отправился в Африку и стал известен своими первооткрывательскими экспедициями по Индии и Аравии. Путешествовал он в качестве сотрудника Британского восточно-индийского общества. Об африканских "глубинках" распространялись самые соблазнительные слухи. Хотелось знать, где, собственно, находятся таинственные Лунные холмы, о которых имели неопределенные сведения еще древние римляне. Ходили рассказы и о карликах, живущих в девственных лесах, и о невероятных залежах драгоценных металлов.

Путешественникам, отправлявшимся в эти края, приходилось для начала обзаводиться соответствующим снаряжением. Английский путешественник Августус Грант описал все то, что со всей необходимостью должна брать с собой в Африку экспедиция из двух человек: две железные складные кровати, одеяла и подушки; две палатки, четыре колоды игральных карт, четыре пары очков в прочных футлярах, две зеленые сетчатые занавески и несколько килограммов горчицы. Ко всему перечисленному еще ружья, кастрюли, котелки, плащи и т. п. К концу экспедиции, в которой принимали участие Грант и его коллега Джон Хэннинг Спик, от всего великолепного снаряжения осталась только одежда, которую ее участники имели на себе, да еще одно ружье и пара патронов в сумке. Грант все же и дальше не уставал обращать внимание всех идущих по его стопам на то, что железные кровати сослужили ему замечательную службу, что без одеял, простыней и непромокаемых плащей просто невозможно обойтись и что все это необходимо упаковывать в хорошо прокрашенные ящики, которые в таких путешествиях служат лучше, чем некрашенные деревянные ящики или кожаные мешки. Не удивительно, что экспедиции, отправлявшиеся в те же края, находили на своем пути множество всякого скарба — от ботинок до складных коек. Путешественников сопровождали целые толпы чернокожих носильщиков, таскавших за ними мешки и ящики. Иной раз багажа было столько, что английский королевский флот отряжал для путешественников специальные отряды моряков, помогавших переносить его с места на место. Генри Мортон Стэнли в одной из своих экспедиций пользовался услугами более тысячи носильщиков, шагавших гуськом друг за другом и растянувшихся в цепочке длиной больше километра. Вскоре в Занзибаре, отправном пункте большинства экспедиций, образовалась группа профессиональных носильщиков и проводников, сопровождавших всех подряд. Дорогу они уже успели изучить как следует, так как экспедиции по большей части шли в одном и том же направлении.

Огромную проблему в экспедициях в глубину материка представляли лекарства. Ливингстон во время своих путешествий никогда не следил за тем, чтобы все пили кипяченую воду, но зато свято верил в таблетки. Хинин он буквально поедал в таком количестве, что у него шумело в ушах, и иной раз с ним случались обмороки. Спик носил с собой "аптечку" примерно в двадцать килограммов весом, но это вряд ли имело какое-либо значение, так как в ней не нашлось бы даже примитивного средства от кашля. Когда однажды у него поднялась температура, он оказался совершенно беспомощен, и на какое-то время ему отказала одна рука. От температуры у него воспалились глаза, в силу чего он, в качестве первого европейца, да еще после невероятных трудностей, достигнув озера Танганьика, практически даже не мог его хорошенько рассмотреть. Всех путешественников без исключения ужасно мучили лихорадки, от которых они временно теряли подвижность или слепли. Самой ужасной была малярия, которую называли болотной или африканской лихорадкой. Бартон считал, что малярией человек заболевает в тех случаях, когда он спит при лунном свете. Стэнли был убежден, что ее переносчиком является озон.

ТЕЛЕГРАМ

ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник

Книжный Вестник Поиск книг

Поиск книг Любовные романы

Любовные романы Саморазвитие

Саморазвитие Детективы

Детективы Фантастика

Фантастика Классика

Классика ВКОНТАКТЕ

ВКОНТАКТЕ