DER MITTELPUNKT DER ERDE

MEISTER BENEDETTO WAR SECHZIG JAHRE ALT, klein und rundlich, mit schlohweißem spärlichem Haar. Er trank gern einen Schoppen unverdünnten Wein — es konnten auch zwei oder drei sein — liebte den milden Herbst und hatte Angst vor der schrillen Stimme seiner Frau, die mindestens zehnmal am Tag ihr Benedetto! Benedetto! schrie, was wohl bis San Michele zu vernehmen war. Es gab nicht wenige Barken auf den Lagunengewässern, die in der Werkstatt des Meisters gebaut waren. Selbst die Gesandten fremder Länder kamen nach Murano, um ihm Aufträge zu erteilen.

Giovanni ging jeden Morgen mit einem Gefühl der Spannung zur Arbeit; denn jeder Tag brachte neue Erkenntnisse und Entdeckungen, nicht nur bei der Bearbeitung des Holzes, sondern auch in vielen anderen Dingen. Immer tiefer lebte er sich in die Kunst hinein, die Bretter und Planken aus Eichen-, Ulmen- oder Rotbuchenholz zu Barken, Fischerkähnen und Schiffen zusammenzufügen, die imstande waren, Wind und Wellen zu trotzen und Menschen und Waren bis an ferne, unbegreifliche Küsten zu tragen.

Es bereitete Giovanni Freude, bei Meister Benedetto zu lernen. Er ertappte sich manchmal dabei, wie er versuchte, die humorvolle Art, in der sein Meister Lebensweisheiten und Belehrungen mitteilte, nachzuahmen. Meistens kamen dabei recht kuriose Sätze und Gebärden zustande, die dem Vater ein verstecktes Lächeln entlockten.

Nichtsahnend ging Giovanni heute zu seiner Arbeitsstätte. Wie konnte er auch vermuten, daß er an diesem Tage noch den Mittelpunkt der Erde kennenlernen würde?

Es war ein heiterer Tag, das Laub der Bäume, von Licht übergossen, schimmerte vom dunklen Braun bis zum goldgetönten Gelb. Er schwenkte sein Werkzeugbündel und summte ein Lied. Ein Lächeln spielte um seine Lippen. Er dachte daran, was vor einer Woche, als Giannina ihn bis zur Werkstatt gebracht hatte, geschehen war. «Kommt mal her, ihr Faulpelze», hatte Meister Benedetto plötzlich gerufen.

Die Gesellen und Giovanni waren gemächlichen Schrittes zu ihm gegangen, um den Wasserlinienriß einer Barke, den Meister Benedetto in den Sand gemalt hatte, zu betrachten.

«So, was seht ihr da? Nichts seht ihr, was…? Was siehst du, Giovanni?»

«Striche, Meister Benedetto! Ein großes, halbiertes Ei, das einer in den Sand geworfen hat.»

«Oh, heiliger Nepomuk», entrüstete sich Meister Benedetto, «ein großes Ei sieht er. Bauen wir denn Eier in meiner Werkstatt?»

Feierlich sagte er dann: «Eine Barke steht vor dir, siehst du das nicht? Bald vermählt sie sich mit dem Wind und fliegt uns davon. Windsbraut wird sie heißen! Na, weißt du nun, was die Striche bedeuten? Wiederhole noch mal!»

Schmunzelnd sahen sich die Gesellen an. Was würde der Alte nur diesmal wieder aushecken? Giovanni überlegte sich jedes Wort, wußte aber nicht, worauf der Meister hinauswollte.

«Eine Barke sehe ich, Meister Benedetto. Windsbraut heißt sie!»

«Na endlich», sagte der Meister zufrieden. «Nun miß genau ab, wie breit sie ist, und rechne aus, wie hoch die Außenhaut über das Wasser ragen darf und wie der Tiefgang sein muß, damit sie uns nicht umkippt — deine Windsbraut! Hast denn auch schon eine richtige Braut?» warf er im Weggehen noch hin. «Los, los! An die Arbeit, Faulpelze! An die Arbeit!»

Giovanni aber hatte sich mit rotem Kopf über seine Barke im Sand gebeugt. Vor solchen Scherzen war man bei Meister Benedetto nie sicher. Er hatte ihn wahrscheinlich vom Fenster seines Hauses mit Giannina kommen sehen und sich seine Gedanken gemacht.

An dieses Geschehnis mußte Giovanni jetzt denken, als er den gewohnten Weg zur Arbeitsstätte ging. Er grüßte entgegenkommende Bauern und Glasmacher und blieb, da er noch ein wenig Zeit hatte, am Kanal stehen. Gemüsekähne, voll beladen mit Kohlköpfen, Mohrrüben und Küchenkräutern, Fischerboote mit glitzernden Fischleibern in Fässern und Netzen schwammen vorbei. Alles schien nach Venedig zu strömen, die Früchte des Landes, das Vieh, die Glaswaren. Der Segen Muranos floß nach der unersättlichen Stadt und kam in klingender Münze zurück, um in den Taschen Messer Celsis und der Patroni der Glasbläsereien zu verschwinden. Ein Rest blieb auch für die Bauern und Glasbläser übrig.

Zu seiner Rechten führte die baufällige Holzbrücke, vor der ihn Giannina erwartet hatte, über das Wasser. Während Giovanni weiterging, dachte er an seinen Vater, den die erzwungene Untätigkeit immer verschlossener und mürrischer machte. Wie könnte er ihm nur helfen? Heute morgen, als er sich verabschiedete, hatte der Vater mit unfrohem Lachen gesagt, daß er vielleicht im Laufe des Tages bei Meister Benedetto vorbeikommen werde. Aber vorher hätte er erst etwas anderes zu erledigen.

Vieles ging Giovanni durch den Kopf, bis er endlich nach der letzten Wegbiegung das gewohnte Bild vor sich sah: das Gerippe einer großen Barke, mit Brettern überdacht, unmittelbar neben dem Lagunensee den Holzstapelplatz und das Wohnhaus mit den steinernen Stufen, die zu einer viereckigen Veranda im ersten Stock emporführten. Meister Benedetto trat gerade von der Küche auf die Veranda hinaus und blickte zu den Inseln, die vor San Nicolo lagen.

Ein frischer Luftzug wehte Giovanni entgegen. Die Sonnenpfeile drangen siegend durch den zarten Morgendunst, es gleißte und flimmerte, daß man den Blick abwenden mußte. Fischerkähne, mit den zwergenhaft über den Bootsrand ragenden Oberkörpern der Männer, lagen nah und fern auf der Lagune. Giovanni blieb einen Augenblick stehen, um das schöne heimatliche Bild in sich aufzunehmen. Der Duft des Holzes stieg ihm in die Nase und erinnerte ihn an die Arbeit.

Es war nun Zeit, zum Frühstück zu gehen. Die Gesellen saßen vielleicht schon hungrig um den Tisch; es konnte allerdings auch sein, daß sie noch auf ihren Strohsäcken lagen. Sie wohnten in einer Kammer des geräumigen Holzhauses, die sich im Erdgeschoß befand. Giovanni genoß die Vergünstigung, jeden Abend nach Hause gehen zu können. Meister Benedetto hatte es ihm erlaubt, damit er dem Vater zur Hand gehen könne. Der Meister schätzte Ernesto und versuchte ihm zu helfen, so gut es ging. Darum hatte er auch seinen Jungen in die Lehre genommen, und er hatte es bisher noch keinen Augenblick bereut.

Giovanni sprang die Steinstufen hoch und öffnete nach kurzem Klopfen die Küchentür.

«Buon giorno, Frau Meisterin, buon giorno, Meister Benedetto, buon giorno, Gesellen», rief er seinen morgendlichen Gruß in die geräumige Küche hinein.

«Die Gesellen sind ja noch gar nicht da, siehst du das denn nicht?» schrie die Meisterin aus dem Hintergrund, «lauf hinunter und hol sie, sonst kriegen sie nichts zu essen!»

Polissena, die Meisterin, war klein und rundlich wie Benedetto, trotz ihres Alters hatte sie noch pechschwarzes Haar. Im Grunde genommen war sie recht gutmütig, und man konnte gut mit ihr auskommen. Nur hatte die Natur ihr eine durchdringende Stimme verliehen, die den weit entfernt auf der Lagune liegenden Fischern einen Schauer über den Rücken jagte, wenn sie von der Veranda herab ihre Anweisungen durch den stillen Morgen schrie. Meister Benedetto hatte zudem die Angewohnheit, so zu tun, als ob er schwer höre, was Polissena jedesmal veranlaßte, ihre Stimmkraft zu ungeahnten Leistungen zu steigern.

Gähnend traten die drei Gesellen Filiberto, Giulio und Aurelio ein. «Da sind wir schon, Frau Meisterin», sagte Filiberto und strich bedächtig seinen Bart.

«Schon… schon!» schrie Polissena und klatschte den Teig auf den Tisch.

«Oh, Käse aus Stutenmilch!» Giulio, der Spötter, sog schnuppernd und mit verzücktem Gesichtsausdruck den Küchenduft ein.

«Und hinterher ein Schöppchen Wein, nicht wahr, Meister, dann schmeckt die Arbeit besser», gab auch der hagere, hochgewachsene Aurelio seinen Soldo dazu.

Und wie es jeden Morgen geschah, verteidigte Meisterin Polissena ihren Stutenmilchkäse, von dem sie einen größeren Posten billig bei einem Händler erworben hatte. Er war schon etwas trocken gewesen und schmeckte nach Meinung der Gesellen von Tag zu Tag mehr nach Stroh, aber die Meisterin pries ihn als den fettesten, wohlschmeckendsten Käse, der jemals die weißgescheuerte Platte ihres Küchentisches geziert hätte.

«Daß du mir keinen Wein holst, Benedetto! Und du, Giulio, mach den Käse nicht schlecht!»

Sie stellte die dampfende Ziegenmilch auf den Tisch und schnitt von dem in der Ecke hängenden Schinken einige Scheiben ab.

«So!» sagte sie. «Gebt auch dem Jungen seinen Teil, ihr Vielfraße!» Nachdem Meister Benedetto das Tischgebet gesprochen hatte, begannen sie zu essen. Während des Frühstücks war kein Wort zu hören. Giovanni fegte die Veranda, holte aus der nahen Zisterne Wasser für die Meisterin, hackte Holz und trieb die Ziegen hinaus, damit sie das spärliche Gras abfressen konnten. Dann meldete er sich bei Meister Benedetto zur Arbeit.

Die im Rohbau fast fertige Barke war auf dem sanft geneigten Ufer auf Stapel gesetzt. Schon in den nächsten Wochen würden der Bildschnitzer und der Vergolder kommen, um mit den Verschönerungsarbeiten zu beginnen. Die Barke gehörte dem spanischen Gesandten Don Manuel Colmeiro di Guadalajara und sollte mit äußerster Pracht ausgestattet werden.

Die drei Gesellen sägten und hämmerten, daß es weit durch die klare Luft hallte. Filiberto und Giulio saßen auf dem Gerüst, Aurelio bearbeitete mit der Axt einen schlanken Kiefernstamm, der für den Mast vorgesehen war.

Wie das Gerippe eines riesigen Vogels ruhte die Barke auf den Holzblöcken, die über starke Balken gelegt waren. Diesen Vergleich hatte Giovanni von Meister Benedetto gehört. Der Kiel sei das Rückgrat, hatte er ihm erklärt, der Vordersteven der Brustknochen, und die Spanten stellten die Rippen dar.

Giovanni hatte in der kurzen Lehrzeit schon eine ganze Menge gelernt. Jetzt sollte er sogar selbständig die Unterlage für eine größere Warenbarke zurechtlegen, die als nächste gebaut werden würde. Hin und wieder rief Meister Benedetto ihn zu sich, um ihm etwas zu erklären.

Der Meister arbeitete allein in einem Holzschuppen, zu dem noch nicht einmal Polissena und die Gesellen Zutritt hatten. Er war damit beschäftigt, eine neue Bootsart zu bauen, die auf den engen Kanälen wie ein Vogel, lautlos und schnell, dahinschweben sollte. Sonderbar sah das Gerippe in dem Schuppen aus, wie ein schlanker Raubfisch, etwa dreißig Schuh lang und viel leichter gebaut als die bisher verwendeten Boote. An der Spitze des Vorderteils war ein beilförmiges Eisen befestigt, unter dem mehrere Zähne hervorragten.

Giovanni war durch die tägliche Beschäftigung im Freien und den Stutenmilchkäse kräftiger geworden; die Brust hatte sich geweitet, und die Oberarmmuskeln konnten sich sehen lassen. Er war auch gewachsen. Wenn man ihn mit geöffneter Hemdbrust arbeiten sah, vergaß man über der athletischen Gestalt des Jungen mit den breiten Schultern den kleinen Höcker am rechten Schulterblatt. Giovanni war auch lebensfroher geworden; die Schwermut auf dem Grund seiner Augen, die sich oft wie ein Schatten über seine Empfindungen gelegt hatte, war fast verschwunden.

Manchmal fing er ohne Aufforderung an, ein Lied zu singen:

Schwimme, mein Schiffchen,

auf dem stillen See.

Tanze, mein Schiffchen,

auf dem großen Meer.

Fahre, mein Schiffchen,

in die weite Welt.

Fliege, mein Schiffchen,

heim in den Hafen.

Nur eins bereitete Giovanni Sorge: der ewig grübelnde Vater. Heute würde er bei Meister Benedetto vorbeikommen. Aber er hatte ihm nicht den Grund seines Besuches verraten. «He, Giovanni, komm mal zu mir!» rief der Meister.

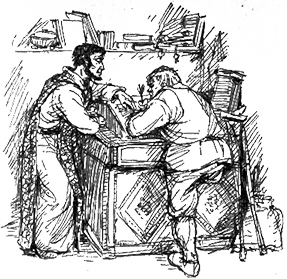

Giovanni legte den Balken zur Seite. Er sah schon am Gesicht Benedettos, daß dieser sich wieder etwas ausgedacht hatte.

Meister Benedetto hockte sich behende wie ein Junger nieder und steckte den Zeigefinger in den Sand. «Hier liegt Murano! Siehst du das?»

Giovanni nickte lächelnd.

Der Meister bezeichnete in einem Fuß Entfernung einen zweiten Punkt und sagte: «Und dort liegt der schwarze Erdteil, wo die Ungläubigen wohnen, wo Gläubige und Ungläubige sich die Köpfe einschlagen.»

Ein dritter Punkt bedeutete Byzanz und das schwarze Meer, ein vierter Rußland, ein fünfter Deutschland, ein sechster Frankreich und Spanien.

«Da hast du die ganze Welt, mein Sohn. Ein Bootsbauer muß das wissen. Rings um Murano also liegt die ganze Welt.»

Er legte seine Stirn in ernste Falten und fuhr dann fort: «Was du hier siehst, ist nur Sand, feiner gelber Sand, wie du ihn nirgends schöner findest… Lache nicht! Ich habe den Sand benutzt, weil man mit dem Zeigefinger keine Löcher in einen Kupferkessel stechen kann. Verstehst du das?»

«Nein, Meister Benedetto!»

«Dann paß gut auf! Die Erde also ist wie ein umgestülpter Kupferkessel, rings von Wasser umgeben. Sie schwimmt sozusagen auf dem Wasser. Und oben, genau in der Mitte, liegt Murano.» Er hob bedeutungsvoll den Zeigefinger. «Das wollte ich dir nämlich sagen: Murano ist der Mittelpunkt der Erde, verstehst du; Murano ist eine kleine Erde für sich, kann man sogar sagen. Sieh sie dir nur genau an! Ist sie nicht wie ein umgestülpter Kupferkessel? Ist sie nicht rings von Wasser umgeben? Na, siehst du, alles stimmt, was ich dir sage.»

Er erhob sich und wollte zufrieden in den Schuppen zurückgehen. Doch Giovanni hielt ihn mit einer Frage zurück: «Meister Benedetto, was ist dann aber Venedig? Murano ist doch nur ein Anhängsel von Venedig!»

«Oh, dieser Junge», stöhnte Meister Benedetto und blieb stehen.

«Wenn du mir mit Venedig kommst, dann sag ich dir: Murano ist die Sonne, und Venedig ist der Mond!»

«Ist der Mond etwa größer als die Sonne?» fragte Giovanni harmlos.

«Geh an deine Arbeit, Faulpelz!» befahl Meister Benedetto und versuchte vergeblich, das lustige Spiel der Fältchen um seine Augen zu verbergen.

«Es bleibt dabei, Murano ist der Mittelpunkt der Erde!» Er griff hinter sich in die Holzspäne und holte einen Krug hervor. Als er ihn an die Lippen heben wollte, tönte die scharfe Stimme Polissenas durch die Luft. «Benedetto! Benedetto!»

«Der Mittelpunkt der Erde, hab ich's nicht gesagt? Da ist er!» murmelte er, zog sich eilig in den Schuppen zurück und begann laut zu hämmern.

Etwa eines Steinwurfs Weite vom Ufer entfernt, hatte ein Fischer seinen Kahn festgelegt! «Benedetto! Benedetto!» schrie Polissena zum zweitenmal.

Die Hühner, die nach Würmern scharrten, kümmerten sich nicht darum.

Meister Benedetto hämmerte verzweifelt weiter. «Schrei nur, Alte», brummte er.

«Benedetto! Benedetto!» schallte es vom Wasser zurück. War es das Echo, oder rief es der Spaßvogel in seinem Boot?

Empört gackernd liefen sieben Hühner hinter einem achten her, das einen fetten Regenwurm im Schnabel davontrug. Der Hahn krähte mit stolz gespreiztem Gefieder.

Filiberto, Giulio und Aurelio lachten. Lachten und klopften, was das Zeug hielt! Giovanni hielt sich hinter dem Schuppen versteckt.

Polissena rief zum dritten- und letztenmal, stemmte beide Fäuste in die Hüften und blickte zornig von ihrem erhöhten Standpunkt auf das friedliche Bild der emsig arbeitenden Männer hinab.

«Wartet nur!» sagte sie und begab sich in kriegerischer Stimmung wieder an ihren Nudelteig.

Ein frischer Hauch kam von der Lagune, die rein und klar, in durchsichtig grünen und blauen Farben im Sonnenlicht glänzte und die Boote auf ihrer gekräuselten Oberfläche sanft wiegte. Die Ferne war in Dunst gehüllt, und alle Helligkeit des graublauen, hohen Herbsthimmels schien sich auf Meister Benedettos Mittelpunkt der Erde zu konzentrieren.

Nachdem die Meisterin wieder in ihr Küchenreich entschwunden war, klangen die Geräusche der arbeitenden Männer gedämpfter. In dem geheimnisvollen Schuppen war der Arbeitslärm gänzlich verstummt. Meister Benedetto steckte vorsichtig den Kopf hinaus und warf einen schnellen Blick auf die Veranda. Befriedigt zog er ihn zurück, setzte den Krug an die Lippen und trank in vollen Zügen. Die Arbeit ging ihm nun doppelt so schnell von der Hand.

Giovanni war voller Eifer dabei, die Balkenlage nach den angegebenen Maßen zurechtzulegen.

Die Stunden verrannen. Höher stieg die Sonne; der laue, feuchte Wind streichelte Menschen, Tiere, Pflanzen und ließ trotz letzter Sommerzärtlichkeit den kommenden Winter ahnen.

Es ging dem Mittag zu, als eine größere Warenbarke mit seltsam gefärbten Segeln auf Meister Benedettos Grundstück, das im stumpfen Winkel in das Wasser hineinragte, zuhielt. Die Konturen hoben sich wie ein Schattenriß von dem hellfarbigen Hintergrund ab und verliehen dem schnell sich nähernden Schiff etwas Düsteres, Drohendes.

Giovanni richtete sich auf und sah, mit der Hand die Augen beschattend, auf das gleißende Wasser. Er hatte sich angewöhnt, die Bauart eines Schiffes, das Verhältnis der Länge zur Breite, die Takelung, die Segelfläche und viele Einzelheiten kritisch zu betrachten. Die Barke gefiel ihm, sie war schön und zweckmäßig gebaut. Um so mehr wunderte er sich über den Anstrich. Je näher sie kam, um so deutlicher erkannte er, daß sie mit schwarzer Farbe angestrichen war. Er lief zum Meister Benedetto, um ihm die Ankunft der Barke zu melden. «Eine schwarze Barke mit dunkelroten Segeln legt bei uns an, Meister», sagte er aufgeregt.

«Was sagst du da?» Meister Benedetto, der in Gedanken versunken vor seinem Boot stand, hob mißtrauisch den Kopf. «Eine schwarze Barke?»

Als Giovanni eifrig nickte, trat er aus seinem Schuppen heraus, um sich selbst zu überzeugen.

Die Segel glitten an den Masten herab, kurze Zurufe ertönten, Taue wurden um die Pfosten gewunden, und der Anker wurde ins Wasser geworfen. Behende sprang ein stämmiger Mann auf den Bootssteg.

Polissena, die von ihrem Fenster die Ankunft der Barke beobachtet hatte, ging auf die Veranda, um sie näher zu betrachten. Als sie den Mann, augenscheinlich den Besitzer der Barke, gewahrte, schlug sie die Hände über dem Kopf zusammen und lief wieder in die Küche zurück. Erst drinnen wagte sie eine zornige Verwünschung auszustoßen, hielt aber gleich darauf erschrocken die Hand vor den Mund und murmelte: «Verzeiht, heilige Mutter Gottes!»

Ganz anders verhielt sich Meister Benedetto. «Du bist es, Matteo», rief er mit frohem Gesicht dem Entgegenkommenden zu. «Aber wie siehst du nur aus?»

Kapitän Matteo blinzelte ihn mit einem Auge an, das andere lag unter einer blutunterlaufenen Geschwulst verborgen.

«Ein kleiner Unfall, Benedetto», sagte er verlegen. «Hat nichts zu bedeuten. Auch die Barke hat etwas abgekriegt. Ihr müßt sie mir gleich wieder herrichten.»

Ha — ha — ha — ha — ha!» lachte Benedetto aus vollem Halse. «Du machst ja schöne Sachen. Entschuldige, aber wenn ich dich so sehe und deine Barke dazu! Ha — ha — ha — ha — ha! Wie ein Zyklop siehst du aus! Und die Barke — wie ein Sarg mit Segeln! Mann kennt sie gar nicht mehr. Was hast du nur wieder angestellt?»

Kapitän Matteo hob die mit Binden umwickelte Hand. «Sei doch ruhig, Benedetto», sagte er mit gedämpfter Stimme. «Du weißt, ich liebe kein Aufsehen…»

Meister Benedetto winkte, noch immer lachend, ab. «Ist schon gut, Matteo! — Filiberto, Giulio!» rief er. «Geht an Bord und seht, was es zu reparieren gibt! Los, los, ihr Faulpelze!» «Ich habe ein Fäßchen Edlen mitgebracht», flüsterte Matteo.

Uber Benedettos Gesicht flog ein freudiges Leuchten; gleich darauf aber wiegte er bedenklich den Kopf. «Wie bringen wir's nur an Land, ohne daß es die Alte merkt?» fragte er besorgt.

Jetzt war es Kapitän Matteo, der in ein dröhnendes Lachen ausbrach, und Benedetto, der ihn beschwor, doch leise zu sein.

«Wird schon gemacht», sagte Matteo, nachdem er sich beruhigt hatte. «Verlaß dich auf mich!»

Giovanni hatte die Gespräche und Gebärden der beiden aus einiger Entfernung beobachtet. Jetzt sah er zu seinem großen Erstaunen, daß sie in dem Schuppen verschwanden, den weder die Meisterin noch die Gesellen betreten durften. Der Besitzer der schwarzen Barke schien bei Meister Benedetto gut angeschrieben zu sein.

Die beiden Männer, von Jugend an befreundet, sprachen dem Wein zu und tauschten alte Erinnerungen aus. Meister Benedettos schlaue, gutmütige Augen glänzten schon verdächtig, als der Krug zur Neige ging. Aber seine Gedanken arbeiteten klar.

«Muß ja ein kräftiger Kerl gewesen sein, der dich so zugerichtet hat», sagte er.

Kapitän Matteo sah nachdenklich auf die Werkbank. «Es ist schade um ihn. Ich kann mir das gar nicht erklären, aber er hat mir, auf den ersten Blick gefallen…» «Gefallen hat er dir?» fragte Benedetto zweifelnd. Doch Matteo zeigte keine Lust mehr, über das nächtliche Erlebnis zu sprechen. Die Erinnerung daran erzeugte Traurigkeit und Unlust in ihm.

«Hast du keinen Wein mehr?» fragte er rauh. Benedetto drehte bekümmert den Krug um.

Durch die Ritzen und Löcher der Bretter schienen die Sonnenstrahlen und zeichneten flirrende Bahnen in dem umherfliegenden Holzstaub. «Krummbein, komm mal her!» rief Matteos dröhnende Stimme. «Giovanni! Giovanni!» schrie Meister Benedetto. Flüsternd gab Kapitän Matteo dem herbeigeeilten krummbeinigen Steuermann eine Anweisung.

Giovanni erhielt den Auftrag, der Meisterin die Ankunft Kapitän Matteos zu melden und ihr mitzuteilen, daß er zum Mittagessen bleiben würde.

Die Meisterin nahm die Nachricht mit grimmigem Gesicht auf; denn sie wußte genau, daß eine Begegnung zwischen Benedetto und Matteo zu einem feuchtfröhlichen Trinkgelage zu führen pflegte. Die Gesetze der Gastfreundschaft verboten ihr jedoch, das zu sagen, was sie auf der Zunge hatte.

Der Krummbeinige schleppte indes mit größter Geschwindigkeit das Fäßchen mit Wein von Bord und übergab es Meister Benedetto, der es in den dunkelsten Winkel des Schuppens stellte.

«So, das hätten wir geschafft», sagte er aufatmend, nahm den Krug und hielt ihn unter den hölzernen Zapfen.

«Ein Göttergeräusch, hörst du, Matteo?»

Der Wein fiel in vollem Strahl auf den Boden des Kruges. Andächtig lauschte Meister Benedetto.

Draußen spielte der Wind mit den kleinen Wellen, klopften die Gesellen gegen das Holz, raschelte das welkende Laub.

«Kannst du denn ein Boot bauen, ohne den Wein zu lieben?» philosophierte Benedetto. «Sag, Matteo, kann man das?»

«Trink nur, Benedetto!» erwiderte der Kapitän. Und seine Knollennase glühte im Vorgefühl des edlen Trunkes.

Giovannis Vater war, als sein Junge die Tür hinter sich geschlossen hatte, mühsam aufgestanden und auf einem Bein zum Fenster gehüpft.

Da ging Giovanni, ohne sich umzusehen, schwenkte sein Werkzeugbündel und summte ein Lied oder wunderte sich über den mürrischen Vater. Von den Obstbäumen im Vorgarten fielen gelbe Blätter auf die fruchtbare, schwarze Erde, Herbstblumen blühten, Spatzen lärmten in den Zweigen, und die ersten Sonnenstrahlen mühten sich, Licht und Frohsinn in das Grübeln des Einsamen zu tragen.

Da ging Giovanni in geschenkten Strümpfen und plumpen Schuhen, die er ihm aus einer geschenkten Ziegenhaut, so gut er es eben konnte, angefertigt hatte.

Ernesto sah seinem Jungen nach, bis er zwischen den Bäumen, die sich wie eine Pforte öffneten und in der Ferne schlossen, immer kleiner wurde und nicht mehr zu sehen war.

Eine Schar Krähen, gestört durch einen flüchtenden Hasen, flog von den Äckern auf und ließ sich in einiger Entfernung nieder. Totenvögel! Schwarz und häßlich, ungeschickt im Flug.

Der Palast des Grafen Este steht am Canal Grande, weißer Marmor spiegelt sich stolz im Wasser; eine Barke, mit Teppichen reich geschmückt, legt an der Riva an, der Graf reicht seiner Dame die Hand, führt sie die Stufen hinauf und streicht im Vorbeigehen über den glatten, rotgeäderten Marmorblock, der Ernestos Bein zerschmettert hat.

Ernesto, die Hände auf das Fensterbrett gestützt, sah hinaus, ohne die Bäume, die Äcker, die Blumen, die Sonne wahrzunehmen.

Pietro, Gianninas Vater, ging vorbei und grüßte. Die Glashütte wartete auf ihn. Er fühlte zwischen den Fingern geschliffenes Spiegelglas.

Ernesto schloß die Augen. Die Stube wartete auf ihn, die Bank am Kamin wartete auf ihn, die Krücken warteten auf ihn. Es schmerzte, auf einem Bein zu stehen. Manchmal verlor er das Gleichgewicht und stürzte, aber Hände und Arme waren stark und fingen den Fall auf.

Er hatte sich noch nicht daran gewöhnt, auf einem Bein zu gehen. Es war auch nicht leicht. Selbst für den geduldigen Ernesto war es nicht leicht.

Elena, Gianninas Mutter, eilte vorbei und grüßte ihn. Sie ging zum Kloster, um Geflügel zu rupfen, Wein aus dem Keller zu holen und eine Botschaft nach Venedig zu tragen.

In Venedig war Karneval.

Ernesto hüpfte zur Bank zurück.

Das Fenster war klein, und die Stube war groß; wenig Licht fiel herein. Wo die Sonnenstrahlen lagen — auf dem Tisch, dem gestampften Fußboden, dem gemauerten Grund des Kamins — war jedes Stäubchen zu sehen.

Ernesto dachte an Marietta, an ihre Augen, die so hell wie die Giovannis gewesen waren. Sie ruhte auf der Friedhofsinsel San Michele, abseits von den in Stein gemeißelten Grabdenkmälern, in einem stillen grünen Eckchen. Er war seit seinem Unfall nicht mehr dagewesen und nahm sich vor, in den nächsten Tagen, bevor er das andere Leben begann, ihr Grab aufzusuchen.

Giovannis ernstes Gesicht, seine Gestalt, die zwischen den hohen Bäumen verschwunden war, mahnten ihn. Steh auf, Ernesto, schieb es nicht mehr länger auf!

Er griff zu den Krücken, schob sie unter die Arme und schwang sich zur Tür. Mit einer keimenden Hoffnung im Herzen stand er vor dem Haus.

Der Morgen war hell und von einem frischen Wind durchweht. Ernesto machte sich auf den Weg. Die Glasbläser, die ihn fast alle kannten, riefen ihm ermunternde Worte zu.

«Sieht man dich auch mal wieder?»

«Kommst ja schneller vorwärts als wir, Ernesto!»

«Mach dir nichts daraus, Ernesto, dir fehlt ein Bein, und uns geht die Lunge kaputt.»

Er antwortete ihnen und beschleunigte seine Schritte. Es ging besser, als er gedacht hatte. Was für einen Sinn hatte es auch, am Kamin zu sitzen und Trübsal zu blasen? Er mußte sich endlich damit abfinden, daß er nicht mehr als Steinbauer arbeiten konnte. Natürlich fiel es ihm schwer, zum Messer Celsi zu gehen und um zweihundert Zechinen zu bitten. Er machte sich Vorwürfe, daß er das Geld damals nicht genommen hatte. Messer Celsi würde jetzt auf dem hohen Roß sitzen und Bedingungen diktieren, die sicher schlechter ausfielen als beim ersten Angebot.

Ernesto versuchte den Gedanken an die bevorstehende Unterredung auszuweichen, indem er beobachtete, was links und rechts des Weges geschah. Drei schwarze Kühe weideten auf einer Wiese; im Umkreis eines Baumes, der auf dem Rasen stand und weit sein Blätterdach ausbreitete, lag gelbes Laub. Zwei Hunde wälzten sich spielend am Boden, sprangen auf, umkreisten einander und liefen ausgelassen davon. Auf den Äckern arbeiteten Knechte und Mägde.

Als Ernesto gemeldet wurde, saß Messer Celsi gerade bei seinem reichhaltigen Frühstück. Das Frühstück war für ihn so wichtig wie der Gottesdienst, den er regelmäßig mit seiner Frau besuchte. Er schob die schwarze Haarsträhne aus der Stirn und leckte sich die fetttriefenden Lippen ab. Heute gab es keinen Kapaun; Messer Celsi wollte in Zukunft jeden Morgen gebratenen Speck essen, weil ihm ein Apotheker in Venedig verraten hatte, daß diese Speise die Verstandeskräfte schärfe, während der Genuß von Kapaunenfleisch das Gehirn träge mache.

Mit großer Ehrfurcht und einem geheimen Schauder dachte Messer Celsi an seine Unterhaltung mit dem gelehrten Apotheker, der ihn die ganze Zeit wie eine Viper mit seinen Schlangenaugen angestarrt hatte. Auf den Regalen standen Krüge, die nach den aufgeklebten Etiketten «Alexandrinischen Sirup», «Rhabarbertinktur» und «Schildkrötensirup» enthielten. In flachen Schalen lagen Krebsaugen, Kellerasseln, Muscheln, andere waren gefüllt mit Edelsteinsplittern, aus denen Hyazinthlatwerge hergestellt wurde, die, nach den Worten des Apothekers zu urteilen, imstande war, beinahe die Toten aufzuwecken. Messer Celsi war besonders beeindruckt gewesen von den ausgestopften Eidechsen, Straußeneiern, Schlangen und anderen merkwürdigen Tieren, die von der holzgetäfelten Decke herabhingen.

Der Rat des Apothekers, zur Schärfung des Verstandes gebratenen Speck zu essen, schien seine Wirkung nicht zu verfehlen. Messer Celsi glaubte zu spüren, wie seine Gedanken schneller arbeiteten und legte sich, um zu noch größeren Leistungen angespornt zu werden, ein zweites Stück Speck auf das Brot.

Die Magd, die Ernestos Ankunft gemeldet hatte, bekam glänzende Augen. Sie hatte nicht oft Gelegenheit, Speck oder Fleisch zu essen; denn Messer Celsi war ein sparsamer Mann, wenn es um sein Gesinde ging. Wie hätte er sonst ein Stück Land nach dem anderen zu seinem ererbten Besitz erwerben können? Sparsam und schlau, dazu gebratenen Speck jeden Morgen! Der Rat des Apothekers war Goldes wert.

«Laß Ernesto draußen warten!» befahl Messer Celsi und grub seine Zähne in das weiße fettgetränkte Brot.

Lange stand Ernesto geduldig vor dem Haus; das Bein und die Achselhöhlen schmerzten. Und die Hoffnung war wie ein winziges Flämmchen, das um ein Birkenscheit huscht, erlischt und plötzlich an einer anderen Stelle unvermutet wieder sein Zünglein ausstreckt.

«Setzt Euch doch, Ernesto! Dort, auf die Steinstufen!» sagte die Magd mitleidig. «Der Herr ist noch beim Frühstück.»

Aber Ernesto wollte kein Mitleid. Störrisch blieb er stehen, den Blick auf den Misthaufen in der Mitte des Hofes gerichtet.

Ob er mir heute wieder einen Kapaun anbieten wird, dachte er, sich selbst verspottend.

Im Stall scharrten ungeduldig die Pferde. Zwei Frauen mit hochbeladenen Tragkörben gingen durch das Hoftor. Die Last, die sie trugen, mußte schwer sein; denn sie beugten tief die Rücken und sahen weder rechts noch links.

Am frohesten waren die Hühner, die eifrig mit ihren Schnäbeln im Mist herumpickten.

Auch das demütigende Warten fand ein Ende.

Messer Celsi empfing Ernesto in seinem Arbeitszimmer, das er sich nach dem Vorbild venezianischer Kaufleute eingerichtet hatte.

«So, da bist du ja. Ich habe mir schon gedacht, daß du kommst. Der Messer Celsi ist nämlich schlauer, als du denkst. Ob ich dir heute noch die zweihundert Zechinen geben werde — ich weiß es nicht, Landsmann…» Er warf die Haarsträhne zurück und versuchte, Ernesto mit dem kalten Schlangenblick des Apothekers anzusfhen. Nach dem ausgedehnten Frühstück fühlte er sich im vollen Besitz seiner Verstandeskräfte, und er nahm sich vor, dem Apotheker ein Geschenk zu überreichen, vielleicht ein Ferkel oder einen Schinken. Solche Leute mußte man sich gewogen halten. Ernesto hatte plötzlich keine Lust mehr, möge geschehen, was wolle, den demütigen Bittsteller zu spielen. Er richtete sich, so gut es ging, auf und sagte: «Ich wollte die zweihundert Zechinen holen, die Ihr mir angeboten habt, Messer Celsi. Aber wenn Ihr sie mir nicht geben wollt, gehe ich wieder.» Er drehte sich auf seinen Krücken herum und humpelte zur Tür. Messer Celsi sah verdutzt den breiten Rücken und hatte gar keine Zeit, zornig zu werden.

«Bleib doch, Ernesto», sagte er, «so war's doch nicht gemeint.» Auf einmal spürte er, daß er zuviel fetten Speck gegessen hatte. Sein Gesicht verfärbte sich. «Bleib nur!» rief er mit erstickter Stimme und lief hinaus.

Ernesto sah ihm kopfschüttelnd nach. Bald kam Messer Celsi, noch bleich, aber sonst wieder wohl, zurück. Sein erster klarer Gedanke galt dem Apotheker; der Quacksalber hatte ihm anscheinend einen tüchtigen Bären aufgebunden. Er beschloß, ihm keinen Schinken und kein Ferkel zu schicken.

«Du sollst deine zweihundert Zechinen bekommen», sagte er zu Ernesto, «was Messer Celsi verspricht, das hält er auch. Darfst nicht denken, daß ich dich vergessen habe. Dein Papierchen liegt schon bereit, brauchst nur dein Zeichen daraufzumachen, und alles ist in Ordnung… Nachher kannst du noch etwas gebratenen Speck essen!»

Ernesto verzichtete auf den gebratenen Speck. Er ließ sich die Bedingungen vorlesen, trat an das Stehpult und malte ungeschickt sein Zeichen auf das «Papierchen», das ihm noch manches Kopfzerbrechen verursachen sollte.

Mit feierlichem Ernst zählte Messer Celsi zweihundert Zechinen auf den Tisch.

«Nimm sie, Ernesto», sagte er, als gäbe er ihm seine Tochter zur Frau, «der Messer Celsi meint es gut mit dir.»

«Ihr schenkt sie mir ja nicht!» erwiderte Ernesto, erbost über das Getue des reichen Bauern, «ich muß sie ja bis auf den letzten Soldo zurückzahlen.»

Er schüttete die Geldstücke in ein viereckiges Tuch und knüpfte dessen vier Zipfel zusammen.

Messer Celsi geleitete seinen Schuldner höflich zur Tür.

Polissena hatte Kapitän Matteo mit säuerlicher Miene begrüßt. Sie konnte ihn eigentlich gut leiden, ärgerte sich nur, weil er Benedetto immer zum Trinken anregte. Während des Mittagessens ereigneten sich zum Ergötzen der drei Gesellen einige heitere Zwischenfälle. Meister Benedetto, mutig durch den genossenen Wein, trieb Polissena in ungewohntem Befehlston zur Eile an und ließ sich durch ihre schrille Stimme nicht im mindesten einschüchtern. Kapitän Matteo, der vermitteln wollte, wurde durch eine verächtliche Handbewegung Polissenas zum Schweigen gebracht.

Trotz allem schmeckte ihnen das Mittagsmahl vorzüglich. Kapitän Matteo und Meister Benedetto hatten es sehr eilig, wieder zu ihrem Fäßchen zu kommen. Auch die drei Gesellen und Giovanni begaben sich an ihre Arbeit.

Der Himmel hatte sich dicht mit weißen Wolken bezogen. Giovanni sah den Vater kommen und lief ihm freudig entgegen. «Ich dachte schon, Ihr kommt nicht mehr, Papa», rief er. «Was du nur denkst, Giovanni!» Ernesto hob das zusammengeknüpfte Tuch und ließ die Zechinen gegeneinanderklingen. «Hörst du das?» Sein Gesicht war froh wie lange nicht. «Du bekommst schöne Kleider, und ich werde mir von Meister Benedetto ein Boot bauen lassen.» «Papa, wo habt Ihr das viele Geld her?» fragte Giovanni verwundert. «Ich hab's mir von Messer Celsi geborgt. Mach dir keine Sorgen. Ich werde jeden Tag zum Fischen hinausfahren und das Geld mit der Zeit zurückzahlen.»

Giovanni, der von Gelddingen wenig verstand, freute sich mit dem Vater.

«Komm nur, Papa. Das müssen wir gleich dem Meister Benedetto sagen. Ich werde ihn bitten, daß ich beim Bau unseres Bootes helfen kann.»

Lächelnd hinkte der Vater zu Benedettos Schuppen. Er blieb einen Augenblick stehen und sah auf die Lagune hinaus. Bald würde er wie die anderen Fischer mit seinem Boot sich auf dem Wasser wiegen, die Netze auswerfen und die Angeln legen, bei warmem und kaltem Wetter, im Regen und bei Sonnenschein. «Schön wird es, Ernesto», sprach er sich selbst Mut zu. «Schön!»

ТЕЛЕГРАМ

ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник

Книжный Вестник Поиск книг

Поиск книг Любовные романы

Любовные романы Саморазвитие

Саморазвитие Детективы

Детективы Фантастика

Фантастика Классика

Классика ВКОНТАКТЕ

ВКОНТАКТЕ