Глава восемнадцатая. Страна моя, Москва моя

В отношении киноделов у Сталина не было недовольства. Выпестованное им новое советское кино с первых дней войны бросилось в бой. Еще накануне в мае вышла картина Виктора Эйсымонта «Фронтовые подруги» по сценарию Сергея Михалкова — молодого поэта, прославившегося на всю страну своим «Дядей Степой», и такого же молодого сценариста Михаила Розенберга. Действие разворачивалось на фронтах финской войны, играли полюбившиеся Сталину Зоя Федорова, Андрей Абрикосов, Борис Блинов, который в «Чапаеве» Фурманов, Юрий Толубеев. А в первые дни войны все тот же Эйсымонт быстро снял короткометражку — продолжение под названием «Подруги, на фронт!» И Большаков тотчас зацепился за идею создания короткометражек, быстрых военных зарисовок. Идею подхватил Герасимов, известный Сталину по лентам «Семеро смелых», «Комсомольск» и «Учитель», и вместе с еще тремя режиссерами: Мутановым, Некрасовым и Олениным — в начале июля приступил к съемкам, а большаковское ведомство застолбило создание постоянных боевых киносборников.

Второй вышел в том же августе. Как раз, когда Сталин взял на себя все руководство войной. Он смотрел его в тяжелый день, узнав, что отступающие войска взорвали плотину Днепрогэса. За полтора месяца немцы дошли до земель знаменитой Запорожской Сечи! Второй сборник ему меньше понравился, в нем потерялась динамика, хотя появилась тематика интернационального значения борьбы с Гитлером: первая новелла — на белорусском материале, четвертая — на югославском. Вторая новелла — о сбитом немецком летчике, поначалу самоуверенном, а потом скисшем; третья — о немецком шпионе, разоблаченном двенадцатилетним мальчиком, а в пятой Наполеон являлся на почту дать телеграмму Гитлеру: «Не советую!»

— Забавно, конечно, но могли бы еще как-то обыграть этот сюжет, — проворчал тогда главный зритель. — И вообще, к этим киносборникам надо больше привлекать мастеров киноделия. Где там Эйзенштейн?

Москва. 1941. [РГАСПИ. Коллекция фотографий]

Эйзенштейн с началом войны вспомнил, что его нелюбимый отец был евреем, и занялся сплочением советских евреев против Гитлера. Доходило до нелепости: в тот же день, когда Иосиф Виссарионович обратился по радио ко всему советскому народу: «Братья и сестры!», Сергей Михайлович выступил с подобным обращением: «Братья евреи!» Выходила некая двусмысленность, будто советский народ отдельно, а евреи отдельно и их надо уговаривать идти на бой с фашистами, которые поставили своей целью все мировое еврейство истребить полностью! А в августе в Москве Эйзенштейн, Маршак, Маркиш, Михоэлс и Эренбург организовали массовый еврейский митинг в поддержку СССР в его борьбе против Гитлера.

— Пусть они с евреями всего мира свяжутся, чтобы оказывали материальную помощь нашей армии, — посоветовал Сталин, по-прежнему недолюбливая Эйзенштейна, несмотря на «Александра Невского», фильм, который уже теперь вовсю сражался против врага, вселяя в души зрителей воодушевление.

Но Эйзенштейн к боевым сборникам не подключился, он продолжал подготовительную работу к картине об Иване Грозном, и на вопрос Большакова главный зритель ответил:

— Работу над Грозным не прекращать.

Сейчас Сталин продолжал смотреть пятый сборник про жизнь англичан, в общем-то не сильно задетую войной. Ряд кадров показал результаты бомбардировок, но по сравнению с тем чудовищным разрушением западных территорий Советского Союза это такая мелочь, такие ничтожные синяки, которые легко припудрить, а на завтра они и вовсе сойдут. Гордо и помпезно реял британский флаг, всегда напоминавший Сталину букву «Ж», только еще с поперечной полоской. «Так защищают мужественные лондонцы свой любимый город от воздушных хищников», — гласили интертитры по окончании английской новеллы сборника.

— Показуха! — фыркнула сталинская трубка, выпуская огромный клуб дыма. Он и курить в эти месяцы стал в три раза больше, и это почему-то спасало его, роднило с Тарасом Бульбой и другим заядлым курильщиком, Петром Великим. — Эх, джентльменчики, и почему это Адольф до сих пор не высадился на вашем побережье? Тогда бы вы завыли!

Пятый киносборник состоял всего из двух новелл: пятнадцатиминутной «Лондон не сдается» и сорокаминутной про Москву. Вторую интереснее посмотреть. Даже название эффектно сделано: ночь, лучи прожекторов выхватывают куски букв, и лишь постепенно зритель понимает: «Наша Москва». Сценарий Алексея Каплера, того самого, что «Ленин в Октябре» и «Ленин в 1918 году», а на вручении Сталинской премии в апреле добавил перчику про задние лапки. Режиссер Михаил Слуцкий, который про первое празднование Нового года радостную короткометражку снял — «Живем мы весело сегодня, а завтра будем веселей», а еще хороший, замечательный документальный фильм сделал про пуск Днепрогэса. Как тогда все радовались, и вот теперь Днепрогэс в руинах!..

Музыка песни братьев Покрасс на стихи Лебедева-Кумача, написанной к двадцатилетию Октябрьской революции. «Утро красит нежным светом стены древнего Кремля…» Все эти годы она звучала радостно, наполняя сердце свежестью майского утра, да и называлась она «Москва майская». В ней сливались все соки огромного яблока, крепкого, красного, кисло-сладкого, с круглыми боками-буквами — СССР. Сердце летело на крыльях над рубиновыми звездами Кремля, и хотелось жить, жить ярко, жить радостно… И как грустно звучала эта задорная песня сейчас, когда звезды Кремля накрыты непроницаемыми брезентовыми чехлами, Москва расстреляна, опозорена паникой и бегством многих жителей, всем тем, что он видел в последние дни, проезжая из Волынского в Кремль и обратно, хотя чаще в Кремле и ночевал.

Л. П. Орлова, В. В. Талалихин и Г. В. Александров на съемках Киносборника. 1941. [РГАСПИ. Ф. М-7.Оп 2. Д. 1222. Л. 79]

«Кипучая, могучая, никем непобедимая…» Останешься ли ты непобедимой и на сей раз? Если останешься, Лебедева-Кумача провозгласить первым советским пророком!

В начале этого столетия Москву бомбили большевики, подавляя восстание юнкеров, досталось тогда и Кремлю, который потом пришлось в спешке восстанавливать для переезда советского правительства из Петрограда. Прошло менее четверти века, и ровно через месяц после начала войны люфтваффе под командованием генерал-фельдмаршала Кессельринга нанесла бомбовый удар по столице.

То был еще один черный день сорок первого. Стало ясно, что Западный фронт потерпел полный разгром в Смоленском сражении. Первое командование фронтом, арестованное еще после взятия Минска, во главе с генералом армии Павловым пошло под расстрел. Тяжелое решение, учитывая все неисчислимые довоенные заслуги этого полководца. Но на войне как на войне, приходится применять и меры устрашения.

А тут еще и Москву бомбят! К счастью, наша противовоздушка оказалась на высоте, сбила каждый десятый бомбардировщик, и столько же в следующую ночь, после чего орлиный клекот кригспилотов поутих. Но целей своих они не достигли, лишь тяжелая фугасная бомба пробила крышу Большого Кремлевского дворца и упала на пол в Георгиевском зале, чудом не взорвавшись, а больше ни по Кремлю не попали, ни по мостам, ни по зданию на Старой площади, ни по вокзалам. Только метро между станциями «Арбатская» и «Смоленская» пострадало, да и то за пару дней восстановили. Налеты продолжались с меньшей интенсивностью, небесные вояки, если им удавалось прорваться, сыпали фугасные и зажигательные бомбы куда попало. Погибло около тысячи москвичей, около четырех тысяч получили ранения.

Эх, страна моя, Москва моя!.. Что вас ждет грядущей зимой? В каком настроении будем встречать сорок второй?

Удивительный голос Левитана привлек внимание Сталина задолго до войны. Приехав из Владимира в Москву совсем еще юнцом, Юдка Беркович, ставший Юрием Борисовичем, смешил всех владимирским оканьем, но вскоре все же устроился в Радиокомитет, брал уроки у Качалова, несколько лет разносил коллегам бумаги и чай, прежде чем ему доверили самому выступать. И очень быстро пошел в гору, читал уже передовицы «Правды», его услышал главный радиослушатель страны и тотчас приказал, чтобы парень озвучил на радио его доклад к Семнадцатому съезду партии. Так сын владимирского портного стал любимым диктором сына грузинского сапожника.

А лично они впервые познакомились уже в этом году, накануне радиообращения к народу «Братья и сестры!» Сталин вызвал его к себе и при виде тщедушного смешного паренька, отдаленно напомнившего ему Гарольда Ллойда, усмехнулся:

— Так вот вы какой? Таким я вас себе и представлял.

— Странно, — хмыкнул Берия. — А я представлял себе такого здоровенного, крупного.

— Напрасно, — возразил Сталин. — Когда слушаешь соловья, тоже кажется, что там в кустах сидит огромный зверюга.

С самого начала войны, по личному указанию главного радиослушателя, Левитан читал все сводки Информбюро и приказы Верховного главнокомандующего. А теперь он еще и озвучивал пятый сборник:

— Мы расскажем вам о Москве в дни Великой Отечественной войны.

Великой Отечественной ее стали называть не сразу. После того как с первых дней зазвучали величественные и скорбные, но внушающие надежду слова все того же Лебедева-Кумача «Вставай, страна огромная!», положенные на маршевую музыку Александром Александровым, войну называли Великой Народной, Великой Священной, даже Великой Антифашистской.

«Она является великой войной всего советского народа против немецко-фашистских войск» и «Целью этой всенародной отечественной войны против фашистских угнетателей является не только ликвидация опасности, нависшей над нашей страной, но и помощь всем народам Европы…» Прозвучав в сталинском обращении «Братья и сестры!», эти два предложения соединились в законном браке и родили Великую Отечественную.

О которой теперь говорил с экрана Левитан. На кадрах кинохроники мелькали виды красавицы-Москвы: Кремль, гостиница «Москва», улица Горького… Взлетела в небо балерина на куполе стакана угловой ротонды здания на Пушкинской площади. Ее лепили с примы-балерины Большого театра Ольги Лепешинской. Сталин обожал смотреть балеты с ее участием, а на «Огни Парижа» ходил более десяти раз, заказывал от себя для нее огромные букеты, и, конечно же, гуляли бесстыжие слухи, будто после спектаклей он уезжал с ней в ее квартиру на Первой Тверской-Ямской и… трали-вали. Они и до него доходили, на что он усмехался:

— Что можно сделать с балериной, отпахавшей свою балетную пашню? Да и смотреть на Ольгу Васильевну лучше издалека.

Фигура у Лепешинской вызывала восхищение: точеная, летучая, а вот красотой лица Бог гениальную танцовщицу обидел. Несколько раз она танцевала в Кремле, но не для Сталина лично, а для всего руководства. Там тоже он старался ненадолго подходить к ней близко.

Но на такой высоте лица не углядишь. Зато фигурка!.. На ротонде она устремлена в небо, вознося над собой сложенные воедино серп и молот, левую руку отведя в сторону, юбку раздувает ветер, отчего статую называли девушкой в струящемся платье. Жаль, если немецкая бомба уничтожила ее, как сообщил ему недавно Власик, но тоже по непроверенным слухам.

Киноглаз продолжал следить за жизнью Москвы, показывая ее главному зрителю. Вроде бы все даже как в Лондоне. Или как в Москве довоенной. Только мешки с песком взгромоздились, загораживая витрины на улице Горького. А так, даже рестораны не страдают от отсутствия посетителей. Ух ты! Орлова! В изящной шляпке, попивает чаек, почитывает «Известия». Сейчас даже смешно вспоминать, как он тогда почти влюбился в нее. Но Орлова — молодец! Свою фамилию оправдывает. С первых дней войны — по всем фронтам с выступлениями, нередко на самой передовой, бесстрашная женщина. И, кстати, в четвертом выпуске боевых киносборников отметилась.

В третьем, вышедшем в конце августа, снова Чирков-Максим маячил, там были новеллы «Мужество», о том, как наши бойцы захватили немецкий дот, их там окружили немцы, и ребята вызвали на себя огонь артиллерии; потом — «Антоша Рыбкин», где все тот же внучатый племянник Молотова сыграл фронтового повара, в промежутке между приготовлением пищи отбившего атаку немецких десантников; третья новелла рассказывала об английских зенитчиках.

А вот четвертый боевой киносборник, вышедший в начале сентября, вела Орлова в роли почтальонши Стрелки, объезжающей то тылы, то линии фронта. Да и весь четвертый выпуск снял Александров.

Как раз тогда, посмотрев в одиночестве отснятый Александровым материал, главный зритель решил поделиться впечатлениями с киномехаником:

— Александр Сергеевич! — позвал он его, смакуя пушкинское имя-отчество. — Можно вас сюда ко мне?

Ганьшин пришел быстро, но при этом не суетливо.

— Присаживайтесь.

Сталин пребывал в очередной раз в подавленном состоянии после поездки по Можайской линии обороны, проходившей от Серпухова через Звенигород до Солнечногорска, считанные километры от Москвы, что и удручало сильнее всего. Дошли, называется, возле самой столицы встречать намереваемся! Целый день он мотался по проселочным дорогам на недовольном таким бездорожьем «форде», которым рулил терпеливый Кривченков, шофер не хуже выздоравливающего Палосича. Вроде бы всюду царила и рапортовала о себе уверенность, что дальше сего рубежа немца ни за что не пустим. Но как собака чует, что человек не уверен в себе и побаивается, так и Верховный главнокомандующий чувствовал во всех, с кем встречался и разговаривал, если не страх, то трусоватость, если не боязнь, то боязливость. Третий месяц проклятый немец наступает, и нигде не смогли остановить его. Чем здесь крепче и надежнее, если и там уверяли в крепости и надежности?

В страшной подавленности и тошнотворном предчувствии надвигающейся неотвратимой беды он вернулся тогда с Можайской линии и сутки отсыпался. А спать мешало и другое нашествие.

И. В. Сталин. Конец 1930-х. [РГАСПИ. Ф. 558.Оп 11. Д. 1650. Л. 18 об.]

С августа в Волынском откуда-то со всех сторон стали прилетать вороны, а осенью стоял уже такой гвалт, что хозяина дачи, и без того раздраженного ходом войны, жуткий вороний грай выводил из себя. Казалось, сотни фюреров прилетели из «Триумфа воли» и беснуются, кривляясь, каждый на своей трибуне. В тот день после поездки по Можайской линии Сталин не выдержал, быстро, как по тревоге, оделся и вышел из дома, имея на себе патронташ, полный патронов, в руках тулку — охотничью двустволку, подаренную тульскими оружейниками в этом году на праздник Красной армии. Охранник метнулся было к нему:

— Това…

— Иди на гармошке поиграй, — сердито рявкнул на него Хозяин.

Вообще-то этого охранника Пантюшина он очень любил за его искрометную игру на гармошке, но сейчас не до музыки, когда такая какофония в кронах деревьев.

Как охотник Сталин никогда не славился. В конце двадцатых и начале тридцатых он еще хаживал на охоту, но больше, чтобы пофорсить перед женой. А после ее гибели все реже и реже. Охота требовала времени, куда-то ехать, бить зверя, потом сидеть у костра — все это стало ему не по нутру. А вот просто пострелять, побаловаться ружьишком, почему бы и нет? Да и хиреющую левую руку размять, проверить, способна ли поднимать цевье.

Но сейчас он вышел не просто побаловаться и не на охоту, а на яростное сражение. И стал палить пятимиллиметровой дробью-картечью по всем этим каркающим гитлерам. Еще при виде него умные твари сорвались с ветвей и взмыли в небо, но не улетали, а кружились над кронами деревьев, а он стрелял и стрелял, то промахивался, а то на землю падали поверженные чернокрылые враги, истекающие кровью и трепещущие. Когда огромная стая улетела, среди деревьев и на тропинках осталось подыхать тринадцать ворон, чертова дюжина. Он опустил ружье, наступила тишина, и стоящие в разных концах дачи охранники — Пантюшин, Рыбин, Макшеев и Власик — зааплодировали.

— Что хлопаете, дуралеи? — уже не сердито спросил истребитель крылатых гитлеров.

— Вы же хлопаете, когда я играю на гармошке, — откликнулся Пантюшин.

— А тут такое виртуозное искусство стрельбы, — добавил Власик.

Вечером Сталин снова принимал в своем кремлевском кабинете военачальников, а потом попросил вызвать Ганьшина и смотрел с ним сначала «Большой вальс», чтобы развеяться, а потом четвертый киносборник.

— Ну, как вам? — спросил киномеханика, усадив рядом. — Только отвечайте честно. Как тот суворовский офицер про звезды и дурака.

— Если честно, тут какая-то во всем неуверенность, товарищ Сталин, — ответил Ганьшин. — И, я бы даже сказал, фальшивость.

— Вот и я фальшивость заметил, — согласился главный зритель. — Думаю, режиссер Александров пусть лучше кинокомедии снимает. Серьезное у него не выходит.

— Ну как это танкист пошел в деревню за бензином, не взяв с собой цистерну? — продолжал Ганьшин. — И как эта девушка смогла снять с коня кандалы? Да и не надевают кандалы на лошадей, они ими ноги в кровь сотрут. Их спутывают мягкими веревками. А уж когда колхозники с лопатами на немцев нападают, а те даже не стреляют, это уж, извините, лажа.

— Лажа? Вот-вот, мы тоже когда-то так говорили. А вам лично какие фильмы по душе?

— Чтобы всему верилось. И чтоб в самое сердце.

— Точнее и не скажешь, — оценил ответ Сталин. — Так и в жизни должно быть. Чтобы всему верилось и в самое сердце. А вот вы однажды сказали, что надо, чтобы не только ты технику любил, но и техника тебя полюбила. Я хорошо запомнил ваши слова. Правильно?

— Правильно, товарищ Сталин.

— Может быть, так же и с победой над врагом? Надо не только, чтобы ты любил победу, но и победа тебя полюбила? Вот только как этого добиться? Что скажете, товарищ Ганьшин?

— Не знаю, — пожал плечами киномеханик. — Просто надо быть уверенным, что добьешься. И тогда получится.

Сталин долго думал, пуская клубы ароматного дыма. Наконец сказал:

— Это вы меня в самую точку уязвили, Александр Сергеевич. Я и впрямь утратил уверенность. Только вы никому об этом, ладно? Пусть у нас с вами будут секреты.

Если раньше на сеансы в Кремлевский кинотеатр приходило несколько человек и порой даже весь небольшой зал заполнялся, то теперь главному зрителю в бывшем Зимнем саду просто не с кем было отвлечься от множества дел. Весь его ближний круг мотался по стране, исполняя свои обязанности и появляясь в Кремле лишь ненадолго. Сын Василий, назначенный начальником инспекции ВВС, хоть и базировался в Москве, но тоже постоянно в разъездах. Любительницу кремлевских киносеансов Светлану после начала войны отправили в Сочи, а осенью эвакуировали в Куйбышев.

Во второй раз главный зритель и его киномеханик смотрели вдвоем «Маскарад» — экранизацию лермонтовской драмы, сделанную Герасимовым. Причем последним днем работы стало 21 июня. Несчастному Лермонтову не повезло дважды: в 1914 году хотели праздновать столетие со дня его рождения, началась Первая мировая война; в 1941-м вознамерились отметить столетие его трагической гибели, началась Великая Отечественная. Постановка «Маскарада» как раз входила в общий план лермонтовских мероприятий. Но, как только началась война, про фильм просто забыли. Герасимов и Макарова в Ленинграде ушли с головой в пропагандистскую работу, потом стали снимать фильм о защитниках города. Неожиданно о фильме вспомнил Жданов, позвонил из Ленинграда, попросил Сталина посмотреть и решить, можно ли такое кино показывать в сложившейся обстановке. Только что немцы захватили Шлиссельбург, считавшийся ключом к граду Петра.

Сталин снова пребывал в подавленном настроении, изо всех сил борясь с самим собой. Чудесный летучий лермонтовский слог постепенно настроил струны его души на поэтический лад. Он наслаждался игрой актеров, в особенности — непревзойденного Мордвинова, великолепно вжившегося в образ Арбенина, бывшего развратника и прожигателя жизни, ныне вставшего на путь праведности благодаря любви к жене Нине. Но расплата за былые подлости неотвратима, и весь его новый мир, сотрясенный бомбой клеветы, рушится. Оклеветанная Нина умирает, отравленная им самим, и он лишь после смерти узнает, что она невинна.

Глядя, как лишившийся рассудка Арбенин проходит по длинной анфиладе комнат, закрывая за собой одну дверь за другой, главный зритель ощутил страх и могильное одиночество. Примерно то же самое чувство он испытывал девять лет назад, когда не стало Татьки. И невольно потекли слезы, трубка так и осталась в пепельнице, ладони приникли к лицу. Он плакал о своей несчастной судьбе, о своем вдовстве, о потере самых близких людей, о гибели сотен тысяч людей на фронтах войны, о сокрушимости нашей обороны, о Москве, которой, возможно, суждено снова пережить кошмар двенадцатого года.

Ганьшин смотрел на него и видел лишь вздрагивания плеч, чувствуя себя в своей кинобудке собакой, не способной прийти на помощь Хозяину, которому так плохо. Наконец пахнуло дымком с запахом вишни, над главным зрителем нависло облако дыма, раздался голос:

— Александр Сергеевич!

Ганьшин неторопливо пришел к нему, по знаку трубки сел рядом, участливо вздохнул.

— Как вы думаете, можно ли такую фильму показывать сейчас? Ведь нашим людям и так не сладко, а тут такая горестная фильма.

— Да, им и без Арбенина погано, — ответил Ганьшин. — Тут с какой стороны поглядеть. Вот, бывает, в больнице. Один радуется, что все идут на поправку, а значит, и он рано или поздно выздоровеет. А другому становится спокойнее, когда он видит, что не одному ему худо. Какому-то зрителю станет невмоготу, скажет: не могли что-нибудь повеселее? А другой подумает: мне плохо, но у меня есть цель — разбить врага, отстоять Родину, защитить семью. А у Арбенина ничего. Пропасть. И выстрел в висок. И он скажет: у меня далеко не все потеряно. И взбодрится.

— Складно, — согласился Сталин. — Курите?

— Не вовлекся, спасибо.

— Но я думаю, все так, но не это главное. А главное — очистительная сила искусства. Эта фильма сделана очень хорошо. И мы ее, пожалуй, пустим в прокат. Она правдивая. И в самое сердце. Заставляет сопереживать. Даже несмотря на то, что все в стихах. Великая сила русской литературы! И что я еще подумал. Шекспир и наши классики. Вот Пушкин. Взял «Ромео и Джульетту» и сделал «Барышню-крестьянку». Вместо трагедии — комедия. Взял «Гамлета» и сделал «Дубровского», только его Гамлет начинает мстить за отца, но влюбляется в дочь своего главного врага.

— Ну да, а Лермонтов взял «Отелло» и сделал «Маскарад», — продолжил Ганьшин.

— Совершенно верно, Александр Сергеевич. С вами приятно беседовать, вы хорошо подхватываете разговор. Мне тогда очень понравилось, что вы знаете про ответ суворовского офицера и не побоялись его повторить. А главное, я теперь перестал нервничать, когда смотрю кино. Раньше, бывало, только настроишься, увлечешься, и вдруг — бац! — на самом интересном месте в кинобудке срыв, жди минут пять или десять, а то и полчаса бывало. Всякие Старокошкины да Биндюлевичи. У вас что, никогда в жизни не бывало срывов?

— Нет, товарищ Сталин, случались и у меня раньше. Особенно когда только что заступишь на аппаратуру и не успеешь с ней ознакомиться. Мне, знаете ли, тоже кричали сапожника. А с тутошней аппаратурой я как-то сразу сдружился, заранее предвижу поломку и заранее ее устраняю.

— Как-как вы сказали? Сапожника?

— Ну да, когда кричат: «Сапожник!»

— Я не знаю. Это когда кричат и где?

— Ну да, вы же в простых кинотеатрах, видать, давно не бывали.

— Да уж, давненько, с дореволюционных времен. Но тогда так не кричали.

— С двадцатых годов кричат.

— Но почему же именно сапожник? Даже обидно. Вот я по своей первой профессии — сапожник.

— Дурак народ, товарищ Сталин, — засмеялся Ганьшин. — Должно быть, по известной поговорке: «Пьян как сапожник», вот и орут механику, что он, мол, тоже напился.

— Однако верно, — усмехнулся Сталин. — Мой папаша был сапожником и тоже вечно пьян.

— А может, еще и другое объяснение, — заметил Ганьшин. — Мол, беда, коль пироги начнет печь сапожник. Мол, они в кино пришли, как будто пирожных вкусных поесть, а тут…

— Нет, скорее всего первое. Так вот оно как получается, Александр Сергеевич, что мы оба с вами неудавшиеся сапожники. Я вместо сапожной мастерской тут в Кремле бью баклуши. А вы своим мастерством не заслуживаете, чтобы вам кричали сапожника. Жаль, я раньше не знал. Я бы каждому из предыдущих механиков кричал бы: «Сапожник! Сапожник!»

Он от души рассмеялся, а потом тихо спросил:

— Я тут малость всплакнул. Вы уж никому, ладно?

— Я ничего не видел, — ответил Ганьшин. — Да и какая Москва слезам верит?

— Никакая не верит, — улыбнулся главный зритель. И вдруг спросил: — Щиравот Нишнаг, йыроток сач?

Киномеханик выпучил глаза от недоумения, но довольно быстро сообразил, глянул на часы и медленно ответил:

— Ирт… асач… ичон, щиравот… Нилатс.

— Молодец, Александр Сергеевич, я вас принимаю в свою боевую организацию. Йонйокопс ичон!

Выворачивать слова наизнанку Сталин хорошо научился, еще будучи боевиком Джугашвили. Общаясь так между собой, боевики могли сообщать друг другу сведения, уверенные, что если кто и услышит, то не поймет.

Этот разговор так развеселил Сталина, что он на время позабыл о трагической ситуации с неудачной войной, будь она неладна, хоть и зовется Великой Отечественной с его легкой руки. А Ганьшин стал еще больше по душе главному зрителю.

«Маскарад» вскоре все-таки вышел на экраны. Герасимов и Макарова однажды бежали по ленинградской улице и увидели афишу. Постой-постой, какой еще «Маскарад»? Батюшки, да ведь наш! И встали в общую очередь в кассу.

На некоторое время Сталин успокоился, внушал сам себе, что грядущая Победа, в которую он уже по уши влюблен, а она ему в ответ лишь презрительно фыркала, рано или поздно поймет, что должна принадлежать не каркающему психованному придурку с черным помпончиком под носом, а уравновешенному и благородному мужчине с красивыми усами. Умному, разносторонне развитому и сильному душой и телом. Когда-то Орлова говорила, что видит людей в цвете. А он теперь видел свою возлюбленную Победу в цвете пламени веселого костра, в виде девушки в струящемся платье, ослепительно красивой и пленительно женственной.

Но почему же она, зараза, никак не поймет, чьей ей быть! Пришел октябрь, а она все еще плясала в объятьях придурковатого фюрера, визжащего с трибун «Триумфа воли» сатанинским криком, и в его лапах она выглядела пьяной кокоткой, похожей на Марлен Дитрих, принимающей бесстыдные позы, на белокурой голове — цилиндр со свастикой.

Пришел октябрь и принес самое страшное поражение под Вязьмой, около четырехсот тысяч убитых и раненых, более полумиллиона пленных, и путь на Москву совершенно свободен. Неужели придется оставить столицу? Это, конечно, не окончательная гибель, можно перебраться в Куйбышев и с берегов Волги, как некогда Минин и Пожарский, начать наступление на интервентов. Но все равно такое развитие событий — нож в сердце!

Вскоре после вяземской катастрофы Москва начала пустеть, а к середине октября бегство из столицы стало паническим. Сталин ехал с Ближней дачи по Можайскому шоссе и с ужасом наблюдал, как мимо народ в буквальном смысле валит, таща с собой скарб. Какая-то женщина, надрываясь, везла за собой санки, груженные чем только можно, а наверху сидели двое унылых несчастных малышей. Да еще погода слякотная, и не бодрящий холодок, а мокрый снег бежит за ворот, добавляя постылости и без того тягостному существованию.

Враг уже захватил Калинин, Можайск и Малоярославец, правительство полным составом эвакуировалось в Куйбышев. Даже Ленин в своем мумифицированном мертвом сне уехал в неизвестном направлении, а если по секрету, то аж в Тюмень скрылся, как в семнадцатом прятался в Разливе. Лишь главный житель Москвы оставался в Кремле в надежде на чудо и теперь среди ночи сидел в бывшем Зимнем саду, просматривая последний выпуск боевого киносборника.

Москву, конечно, показывают выборочно, только те здания, которых не коснулась уродующая рука камуфляжа. Не показывают Кремль в окружении бутафорских кривых кварталов, с перекрашенными сикось-накось в кричащие цвета зданиями, храмами, колокольней Ивана Великого — вот уж когда неожиданно пригодились бывшие художники-супрематисты, ученики Малевича, дали им волю помалевать, раскрасить золотые купола в черный цвет, а белоснежные стены — в серо-буро-малиновый. Не показывают ни Красную площадь с фанерным домом, укрывшим Мавзолей, ни Большой театр, обросший кривобокими фальшивыми фасадами, имитирующими некий муравейник зданий.

Раздача молока в метро. 1941. [РГАСПИ. Ф. 71.Оп 22. Д. 126]

Пошел рассказ о жизни летчиков и зенитчиков московской противовоздушной обороны, о жерлах пушек, поднимающихся к не заслуживающему доверия небу. Устремляются в воздух, шевеля плавниками, смешные киты, накачанные гелием. Дан сигнал воздушной тревоги. Бывали дни, когда москвичи по пять-шесть раз спешили к станциям метро и другим бомбоубежищам. Только выйдут, как снова завоют противные сирены. Эскалаторы то вниз, то вверх, то снова вниз. Станция «Маяковская», превращенная в огромную ночлежку. Милые спящие дети, у кого-то губа смешно оттопырилась, у другого вихор торчит. Двое пожилых работяг уснули над шахматной доской, и голос Левитана подтрунивает: «А эти шахматисты, как видно, в глубоком цейтноте».

Рассказ о подвиге Виктора Талалихина, совершившего в небе таран. Вернувшейся с боевого задания летчик получает распоряжение отдыхать, не отходя от самолета. Сталин усмехнулся, подумав про себя: вот и я тут отдыхаю, не отходя от своего самолета марки «Кремль-41».

И снова Москва, по набережной, обнявшись, бредут двое влюбленных, и Левитан озвучивает текст Каплера:

— Не изобретены еще бомбы, которые могли бы этому помешать. Любовь есть любовь, товарищи!

Догорают разбросанные по берегу реки обломки немецких самолетов.

— Немецкое радио хвастливо сообщает о разрушении важнейших военных объектов Москвы. Вот они, эти военные объекты. Театр имени Вахтангова. Памятник великому ученому Тимирязеву. Детская поликлиника.

На экране руины театра, обезглавленный Тимирязев, догорающая поликлиника, только фасад сохранился. Но снова жизнерадостная музыка «Утро красит нежным светом…» — москвичи восстанавливают разрушенное.

— Наш великий город, — говорит Левитан, — наша родная Москва, сердце нашей страны, город Сталина будет стоять в веках! Мы гордимся тобой, Москва!

А под финальные кадры: марширующие солдаты, несущиеся танки, стреляющие орудия, грозные корабли в море и самолеты в небе под величественное исполнение «Священной войны»: «Пусть ярость благородная вскипает, как волна… Не смеют крылья черные над Родиной летать!..»

И снова слезы побежали по его щекам, но уже без рыданий. Он успокоился, позвал Ганьшина и, пока тот шел, успел вытереть лицо.

— Ну, что скажете, Александр Сергеевич?

— Про Москву очень крепко сделано. Москвичам, конечно, смешно будет смотреть в нынешней обстановке. Но во всех других местах страны людей взбодрит: Москва-то держится, ребята, врут, что ее уже обрекли!

— Ну, а вы как думаете, возьмет Гитлер Москву или нет?

— Как бы я ни думал, а будет так, как будет, — ответил киномеханик. — Но два неудавшихся сапожника должны из Москвы уйти предпоследними.

— А почему не последними? — удивился Сталин. — Последний-то кто будет?

— Юрий Долгорукий.

— Эка ты! — усмехнулся главный зритель, вытащил пробку из бутылки и стал наливать вино в два бокала.

— Мне нельзя, товарищ Сталин, — опешил Ганьшин. — Я вам еще одно кино хочу показать. А если опьянею… Да, не дай бог, сбой…

— А я тогда вам сапожника закричу, — заулыбался Хозяин, настойчиво предлагая Ганьшину вино. — Берите. Ведь уже давно у нас наступило девятнадцатое октября. «Роняет лес багряный свой убор…» Лицейская годовщина, а вы у нас Александр Сергеевич. Я с вами беседую, и порой чудится, будто я с самим Пушкиным разговариваю.

— Ну, коли так… — решился Ганьшин и взял бокал. — «Пылай, камин, в моей пустынной келье, а ты, вино, осенней стужи друг, пролей мне в грудь отрадное похмелье, минутное забвенье горьких мук».

— Браво, Александр Сергеевич! — похвалил Сталин, и бокалы хрустально зазвенели в тосте. Выпили, потом долго молчали. Наконец Сталин продолжил с грустью: — «Печален я, со мною друга нет, с кем горькую запил бы я разлуку, кому бы мог пожать на счастье руку и пожелать веселых много лет».

— Но дальше-то: «Я пью один…», а вы пьете не один, а со мной хотя бы, — вмешался Ганьшин.

— «Я пью один, и на брегах Невы меня друзья сегодня именуют…» — тем не менее продолжил Сталин, и они принялись с восторгом вспоминать самые ударные строки этого длинного стихотворения. «Друзья мои, прекрасен наш союз! Он, как душа, неразделим и вечен…», «Служенье муз не терпит суеты, прекрасное должно быть величаво…», «Пора, пора! душевных наших мук не стоит мир, оставим заблужденья!..»

— «Простим ему неправое гоненье: он взял Париж, он основал Лицей», — повторил Сталин строчки про царя Александра. — Мне, стало быть, обязательно надо взять Берлин. Чтобы простили многогрешного Иосифа.

— Обязательно! — пылко ответил Ганьшин, явно запьянев. Видать, он или вообще никогда не пил, или с тех пор, как стал личным киномехаником Сталина, завязал накрепко во избежание брака в работе.

— А что, суворовский офицер, много ли тебе доводится слышать о неправедных гонениях Сталина на людей? — задал ему отрезвляющий вопрос ночной собеседник.

— Врать не стану, товарищ Сталин, — смело ответил Ганьшин. — Много говорят о репрессиях. Что уж тут скрывать. Иные говорят, что иначе нельзя было. Другие осуждают за чрезмерность. А вы сами на чьей стороне?

— Как это?

— Оправдываете себя или осуждаете?

— Ну, суворовский офицер, ты уже со мной разговариваешь почти как шут с королем Лиром! — резко выпрямил спину Сталин.

Ганьшин тотчас вскочил со своего кресла и вытянулся в струнку:

— Виноват, товарищ народный комиссар! Вино в голову ударило. Давно не пил.

— Садитесь, Александр Сергеевич, — сдержал вспышку гнева король Лир. — А если хотите литературных аналогий, то лучше будьте как Санчо Панса при Дон Кихоте. Тот тоже своего господина подкалывал, но не грубо, а вежливо. Если опьянели, разрешаю вам больше не пить. А по поводу того, осуждаю ли я самого себя или оправдываю… Можем как-нибудь потом поговорить. Не сейчас. Сейчас хочется узнать, какую фильму вы для меня нынче привезли особую.

— Если позволите, товарищ Сталин, американскую. Вы ведь любите хорошие голливудские.

— Если только хорошие.

— «Мистер Дидс переезжает в город». Пять лет назад удостоена премии Оскар. Будете смотреть?

— Доверяю вашему безукоризненному вкусу, Александр Сергеевич, — благосклонно махнула дымящаяся трубка.

Поначалу главный зритель недоумевал, почему такой выбор. Вроде бы рядовая американская фильма, хотя сюжет развивается стремительно, да и главный герой Дидс в исполнении Гэри Купера весьма хорош. Он увлекся, а главное, смог отвлечься от тяжелейших дум. Суд над Дидсом смотрел не отрываясь, забыв и про вино, и даже про трубку. Досмотрев до конца, позвал к себе Ганьшина, снова угостил вином, раскурил трубку и долго молчал, прежде чем сказать с усмешкой:

— Кажется, я понял, что вы хотели мне показать. Дидс на суде уже был на грани полного провала. Но вдруг за десять минут до конца — чудесная и радостная развязка. И все враги повержены. И даже девушка к нему вернулась, и он распахнул ей свои объятья. Мол, точно так же будет у нас здесь и сейчас. Так?

— Вы все правильно поняли, товарищ Сталин, — радостно улыбнулся Ганьшин.

— А этот Дидс, он славный, — пыхнула трубка. — На нашего артиста Черкасова похож. Как его? Купер?

— Гэри Купер.

— Гляньте, опять металл. Ведь «купер» это, если не ошибаюсь, по-английски «медь»?

— Медь, так и есть.

— Я — Сталин, он — Медин. Спасибо, Александр Сергеевич. Вы меня сегодня очень поддержали. Психологически.

Сталин вдруг наклонился и долго разглядывал сапоги киномеханика. Потом выпрямился и закрыл глаза. Молчал. Как бы нехотя заговорил:

— А вы видели листовки с моим сыном Яковом?

— Видел, товарищ Сталин, — признался Ганьшин. — Их во время последнего налета щедро разбросали по Москве фрицы.

— И что вы по этому поводу думаете?

— Во-первых, они набросали много и других, где говорится, что вы уже бежали в Самару, а вы здесь, в Кремле. А во-вторых, многое очень странно.

— Что, например?

— Ваш сын попал в плен еще в июле, так? У фрицев сильная пропагандистская машина. Они непременно бы организовали встречу Якова с Гитлером и наврали, что он принес присягу. Фюреру. И фотографий было бы очень много. А у них, как видно, не так много фотографий Якова. А более всего странно иное. Фрицы давно бы уже сняли Якова на кинопленку и распространили повсюду. Почему они этого до сих пор не сделали?

— Это вы очень точно подметили, Александр Сергеевич, — оживился Сталин. — Молодец вы! Они действительно сделали бы целую фильму о сыне Сталина в плену. А коли они этого не сделали, следует вывод: либо Яков пропал без вести и ни в каком немецком плену не был, либо погиб. Как вы считаете?

Ганьшин в ответ только глубоко вздохнул.

— Я, значит, уже в Самаре… — произнес Сталин. — Смешно! А вы знаете, почему немцев называют фрицами?

— Нет, не знаю.

— Наступление на СССР идет по плану «Барбаросса». А рыжебородого немецкого короля и военачальника Барбароссу звали Фридрих. Сокращенно Фриц. И немцы сами же стали называть фрицами всех, кто отправляется на войну против нас.

— Вот оно как!

— Да. Но, кстати, немцы очень странные, если назвали план покорения Советского Союза именем Барбароссы. Как военачальник он был силен, но неудачлив. Несколько раз доходил до Рима и сразу же с позором бежал оттуда восвояси. Так же может получиться и нынче, дойдут до Москвы, и — каюк! Да и гибель этого Фридриха выглядит смехотворной. Сей государь облачил своих рыцарей в гораздо более тяжелые доспехи, чем прежде. И сам носил тяжелые латы. Отправившись в крестовый поход, он свалился с коня и упал в реку, глубина которой была по пупок, но тяжелые доспехи утянули дурака на дно, и он захлебнулся.

— Хорошо бы и план «Барбаросса» ждала такая же учесть, как того, чье имя он носит, — мечтательно произнес Ганьшин, а Сталин снова погрузился в глубокое затяжное молчание. И ночь стояла глубокая.

— Иосиф Виссарионович, — осмелился нарушить молчание Хозяина Ганьшин, — я там еще привез…

— На сегодня хватит фильмов, — устало махнул рукой главный зритель. — А вот интересно, почему мне ни разу не показывали эту фильму, про Дидса?

— Этого я не могу знать, товарищ Сталин.

— А я знаю. Мне, наверное, много хороших картин не показывали. Чтобы я думал, что у нас больше хорошего кино, чем у них. Александр Сергеевич, я вам особо доверяю. Берите из хранилища те фильмы, которые считаете нужным мне показать. Хранилище в Белых Столбах?

— Да, но товарищ Большаков уже распорядился об эвакуации фонда в Казань.

— Немец там далеко еще?

— Далеко, километрах в ста пятидесяти, полагаю, — пожал плечами Ганьшин. — Я, с вашего позволения, отберу сколько-то картин и перевезу их сюда. Штук сто.

— Действуйте, щиравот Нишнаг.

— Слушаюсь, щиравот Нилатс!

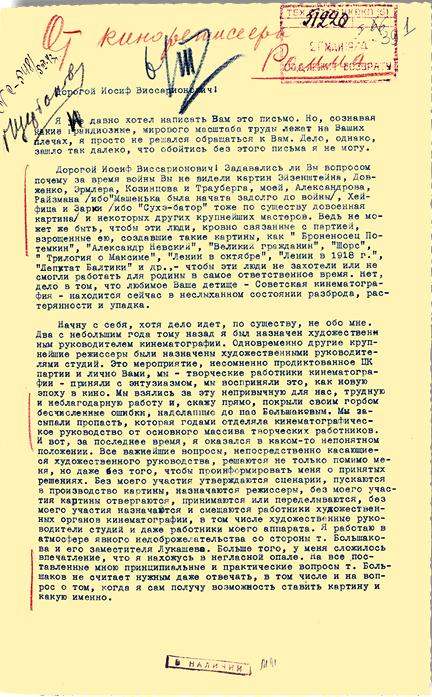

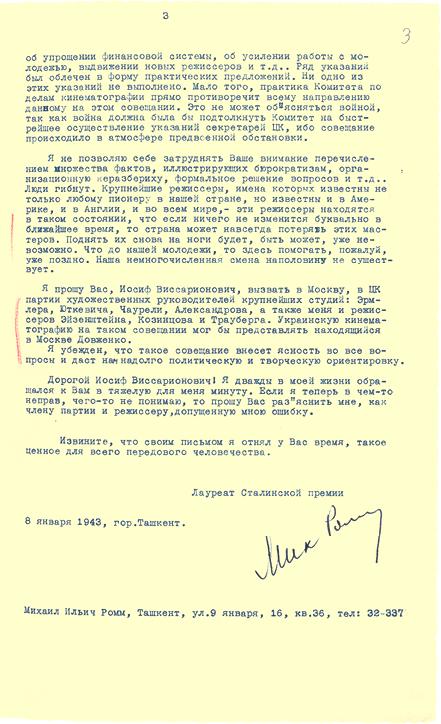

Письмо М. И. Ромма И. В. Сталину о нетерпимом отношении руководства Комитета по делам кинематографии при СНК СССР к известным режиссерам кино. 8 января 1943

Подлинник. Машинописный текст. Подпись — автограф М. И. Ромма. [РГАСПИ. Ф. 17.Оп 125. Д. 213. Л. 1, 3]

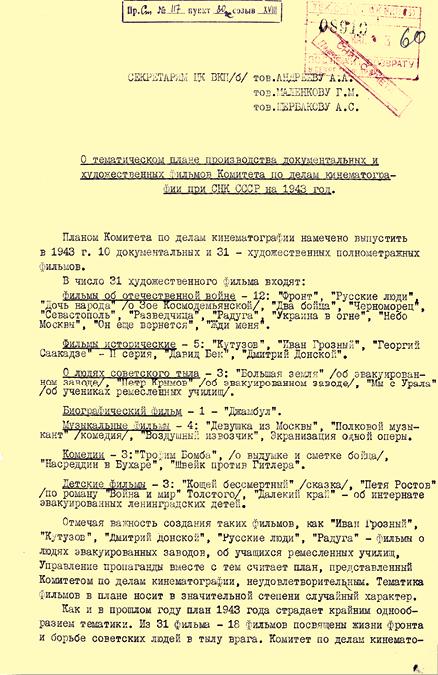

Докладная записка начальника Управления агитации и пропаганды ЦК ВКП(б) Г. Ф. Александрова в Секретариат ЦК ВКП(б) о тематическом плане производства документальных и художественных фильмах. 4 февраля 1943

Подлинник. Машинописный текст. Подписи — автографы Г. Ф. Александрова и Т. М. Зуевой. [РГАСПИ. Ф. 17.Оп 117. Д. 340. Л. 60–61]

ТЕЛЕГРАМ

ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник

Книжный Вестник Поиск книг

Поиск книг Любовные романы

Любовные романы Саморазвитие

Саморазвитие Детективы

Детективы Фантастика

Фантастика Классика

Классика ВКОНТАКТЕ

ВКОНТАКТЕ