Ловля макрели[30]

Я вырос у моря; бродил между шкер и по волнам у берегов с самого раннего детства. Родина моя славится бравыми моряками, но это и не диво: они начинают сызмала. Чуть детвора выучится держаться на ножонках — первым долгом, с раннего утра, еще в одних рубашонках, карабкается на первый камень или выступ, чтобы поглядеть, какова погода на море. Если тихо, сейчас палец в рот и потом кверху, — с которой стороны ветерок тянет? А как только соберутся с силенками, чтобы подымать весла, так уж живмя-живут в лодке и скоро выучиваются шутя справляться с опасностями среди волн морских. И я в отрочестве часто ходил в море с одним лоцманом, искуснейшим моряком, какого я только знавал. Часы, проведенные с ним, принадлежат к лучшим в моих воспоминаниях. Свободный, радостный, как птица, носился я по волнам; в легкой лодочке ездили мы бить в шкерах уток, гагар и тюленей. На однопалубной лодке мы выходили в открытое море на ловлю макрели, а когда встречали в море корабль, который надо было ввести в бухту, и спутник мой оставлял меня, я иногда возвращался домой один или в сопутствии мальчугана, подручного лоцмана. С тех пор я навсегда сохранил страсть к морю, к соленой воде. Но вместо всяких восхвалений привольной жизни моряка и моря я хочу поднести вам рассказ об одной нашей морской прогулке. Несколько лет тому назад я опять посетил родные места, и вот тогда-то мы и предприняли с моим старым другом прогулку, во время которой он рассказал мне истории, изложенные ниже.

Мы провели с ним несколько дней в самых крайних шкерах. Плавали мы на большом лоцманском боте. Было нас всего трое: сам Расмус Ольсен, я и мальчуган. Рано утром, еще на заре, вышли мы в море на ловлю макрели. Ветерок был слабый, береговой, который едва мог поднять густой туман, окутавший шкеры и голые прибрежные скалы; над нами кружились с хриплыми криками чайки; резко кричали морские ласточки, насмешливо стрекотали морские сороки. Свинцово-серая поверхность моря изредка оживлялась появлением нырка, кайры, стаи гагар или стонущего дельфина; воздух был тяжелый, насыщенный туманом. Расмус сидел на корме, на руле, а мальчуган переходил с места на место, глядя по надобности. Расмус был высокий, плотный мужчина с загорелым и обветренным добродушным лицом. В глубине его серых, умных глаз светилось, однако, серьезно-пытливое выражение, говорившее о привычке глядеть в глаза опасностям и об уменье глубже заглядывать в суть вещей, нежели это можно было предполагать, судя по его улыбке и шуткам, не сходившим у него с языка. Фигура его в надвинутой на уши зюдвестке[31] и изжелта-серой морской куртке принимала в туманном воздухе огромные размеры, невольно наводя на мысль, что перед тобой привидение из времен викингов; только викинги не потребляли табаку, а Расмус преисправно.

— Этакий ветер и игрушечного кораблика в канаве не перевернет! — сказал Расмус и сменил жвачку на маленькую почерневшую трубочку, не переставая озираться во все стороны. — Вчера вечером закат обещал хороший ветер, а сегодня — на вот тебе!

Мальчуган, глядевший вперед, сказал, что туман впереди как будто рассеивается.

— Черта с два! Все равно на солнце надежда плоха, — ответил Расмус. — Разве к вечеру разгуляется, а тогда, пожалуй, такой ветер пошлет, что опять нам не на руку будет для ловли.

Тем не менее скоро засвежело, так что мы могли сложить весла и быстро понеслись в открытое море на парусах. Туман мало-помалу редел, открывая позади нас синюю береговую линию и прибрежные голые островки. Впереди же расстилалось безграничное морское пространство, алевшее утренним румянцем. Чем выше подымалось солнце, тем сильнее становился свежий ветер с моря, хотя и береговой еще не ослабевал. Туман подымался с земли сплошной массой, точно покрывало. Теперь ветер был как раз для ловли макрелей. Скоро мы попали на целую стаю. Рыба клевала жадно, мы еле успевали вытаскивать этих серебристых деток моря. Но радость наша, как всегда, была кратковременна. Днем засвежело еще сильнее, поднялась зыбь, все сильнее и сильнее, наконец, лесы стали прямехонько, грузила запрыгали по гребням волн, а шквалы, несмотря на искусное лавированье лоцмана, начали перекатываться через борта и обдавать пеной и брызгами мачту и паруса. Пришлось убрать удочки. Мальчуган сидел, спустивши ноги в люк, болтал ногами, зорко поглядывал по привычке по сторонам, а время от времени исчезал в трюме, чтобы взглянуть на свои часы, лежавшие в большом красном сундуке.

— Да, недаром он так привязался к этому сундуку и часам! — сказал, улыбаясь и кивая головой, Расмус. — Не будь их, лежать бы ему с камнем на шее на дне морском.

Я спросил, что это значит, и Расмус начал рассказывать.

— Случилось это в октябре прошлого года; погода была жестокая; я с трудом держался в море, а он был со мной. Наконец я окликнул одно галландское судно и перешел на него. Но лодка с мальчуганом не выходила у меня из головы, и я все отвлекался от своего дела, поглядывал, как он справляется с волнами. Вдруг вижу — шквал налетел на корму и смыл мальчугана. Конец! Помочь ему мы не могли, хоть бы капитан и желал, — слишком далеко мы ушли. Я стал молиться за его душу; думаю — не увижу его больше. Являюсь домой и — первого его вижу. Он раньше меня вернулся. Вынимает часы свои, показывает и говорит: «Часы-то я сберег! Идут!» Ну, слава богу, — думаю себе, — что хоть ты-то спасся; лодка-то уж бог с ней, хоть она и стоила мне полтораста далеров, да парус новый только что поставил. «Как же ты спасся?» — спрашиваю. Оказывается… Да, да, мальчуган! — кивнул он мальчугану, который, посмеиваясь, еще сильнее болтал ногами. — Кому быть повешенным, тот не утонет! Шел бриг одного из наших хозяев. Вдруг слышат крик. Один из команды кинулся на нос, — нет, ничего не видать. Затем вдруг опять крик у самого носа судна. Сам капитан тоже подоспел, выглянул за борт, — мальчишка на сундуке сидит, руку высоко кверху держит, а в ней часы. Капитан едва успел дать сигнал рулевому, чтобы не налететь на мальчика да не пустить его ко дну вместе с сундуком. Потом удалось остановить судно, подали мальчугану конец и выудили его!

К вечеру ветер стих, и мы наловили еще рыбы под несмолкаемые рассказы.

— Да, да! — сказал, потряхивая головой и раскуривая свою трубку, лоцман. — А на юге-то заваривается каша! Этот ветерок был только утренней закуской нам, а вот теперь нас ждет настоящее угощение. Вон и рыба чует — не клюет больше. И птицы боятся. Слышь, как кричат и к берегу спешат? К вечеру чертовская погода разыграется. Нет, поглядите! Ведь как близко, просто доп…

«Доплюнуть можно», хотел он сказать, но не успел: мое ружье грянуло. Дельфин, кувыркавшийся в волнах близехонько от нас, начал бить хвостом с такой силой, что поднялся целый столб из воды и пены, точно водопад, вышиной с нашу мачту.

— Ну, этот тролль не пошлет уж нам дурной погоды! — сказал я, увидя, что вода окрасилась кровью. Скоро дельфин с громкими стонами опять показался над водой и перевернулся брюхом кверху. Расмус не замедлил зацепить его багром и с моей помощью втащил его в лодку. Лоцман был очень доволен добычей, обещавшей ему столько ворвани, и поворачивал животное с боку на бок, гладил его, словно спеленутого ребенка, говоря, что этот прежирный тролль обещает хороший запас жиру и на смазку сапог, и на лампы.

Эта шутливая болтовня о троллях и морских ведьмах, подымающих бури, пробудила во мне воспоминание об одной необыкновенной истории о ведьмах, которую, мне казалось, я слышал в детстве от Расмуса. Воспоминание было, впрочем, настолько смутно, что я колебался: действительно ли я слышал это от лоцмана или оно мне пригрезилось. Я и спросил Расмуса, не рассказывал ли он мне когда-нибудь истории о трех морских ведьмах.

— Ах, эту! — сказал он и рассмеялся. — Это из тех историй, что зовутся теперь «шкиперскими россказнями», а в старину в них крепко верили. Дедушка рассказывал мне ее, когда я был еще мальчишкой, но я не помню, с кем случилось это, то есть кто был юнгой — дедов дед или прадед. Дело же было так.

Плавал этот дед или прадед юнгой с одним шкипером все лето, но когда надо было идти в осеннее плаванье, он что-то призадумался и стал отказываться. Шкипер же его полюбил: он хоть и подросток еще был, но большой, дюжий и на всякую работу ловкий, справлял дело за любого матроса, да и забавник был такой, что всех на корабле веселил. Шкиперу и жаль было с ним расстаться. Но у мальчугана никакой охоты не было шляться по морю осенью. Пока шла нагрузка, он, однако, еще оставался на судне. Раз в воскресенье вся команда гуляла на берегу, а сам капитан отправился на часок к одному лесовладельцу, чтобы договориться насчет мелкого груза и дровяного балласта для палубы — должно быть, это были его частные делишки, — мальчугану же пришлось одному караулить судно. А надо вам знать, он родился в воскресенье и раз нашел четырехлистник-клевер, так поэтому обладал особым даром видеть нечистую силу; она же его видеть не могла.

— Да-да! А ведь погода-то портится! — прервал вдруг самого себя рассказчик, встал и, прикрываясь рукой от солнца, стал смотреть на юг. — Гляди-ка, как заволакивает. Быть грозе. Лучше приготовиться; все равно ветра нет. Мертвая зыбь; лодка лежит, точно куль с овсом. Надо зарифить парус загодя. Иди сюда, Джон.

Пока лоцман с мальчуганом возились с парусом, я сидел на руле, наблюдая за погодой. Море было блестяще и почти неподвижно. Ветер стих, но лодку качало подводной зыбью. Далеко на юге вставала огромная черная тень. Сначала она представлялась нам узкой полоской, соединявшей небо с морем, но затем мало-помалу разрослась в целую стену, или завесу, которую вскоре окаймили тяжелые, грязно-желтые, свившиеся клубами грозовые тучи. Минутами завеса из туч как-то светлела и становилась прозрачной, словно сзади нее кто-то ходил со свечой. Молний еще не было, но вдали уже глухо рокотало. Вначале я было принял это за рокот волн.

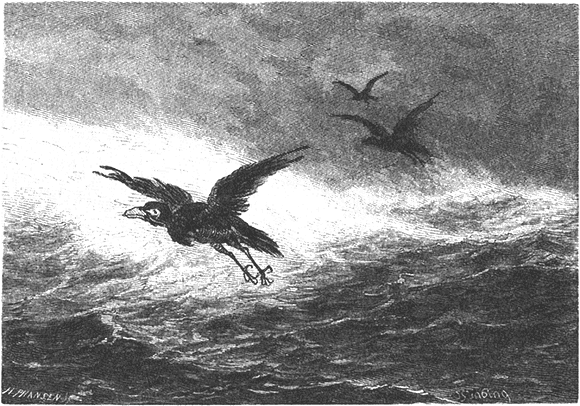

— Ну, — сказал Расмус, раскурив трубку и снова сев на руль, — сидит наш юнга в матросской каюте, вдруг слышит говор в трюме. Он глянул в щелочку и видит — сидят там три черных, как смоль, вороны и разговаривают о своих мужьях. Надоели, оказывается, им мужья, и они решили отделаться от них. Ясно было, что это оборотни.

«Только бы нас кто не подслушал!» — говорит одна ворона, и юнга узнал по голосу, что это жена самого капитана. «Ты сама же видишь, ни одной души на судне нет!» — говорят ей две другие. Мальчуган и их узнал, это были жены штурманов.

«Ну так скажу вам, что знаю средство отделаться от них! — И жена капитана придвинулась поближе к двум другим воронам. — Мы можем скинуться тремя шквалами, пробить им борта и потопить вместе с судном».

Другим это понравилось, и они долго еще сговаривались насчет дня и места.

«Только правда, что нас никто не слышит?» — опять говорит жена капитана.

«Да, ведь ты же сама знаешь!» — говорят ей другие.

«То-то, а то есть одно такое средство, что нам несдобровать!»

«Какое же это средство, сестрица?» — говорит жена одного штурмана.

«А вы уверены, что тут нет никого? Мне кажется, кто-то дымит в каюте?»

«Да ведь мы же оглядели все углы. Они забыли погасить огонь в камбузе, вот и дымит. Говори же!» — пристают к ней жены штурманов.

«Если они купят три сажени березовых дров, только полных — полено в полено, и не торгуясь, да повыкидают за борт одну сажень полено за поленом, когда налетит первый шквал, вторую полено за поленом, когда налетит второй, а третью полено за поленом, когда налетит третий — нам конец!»

«Правда, правда, сестрица! Тогда нам конец! Тогда нам конец! Только никто из них не знает этого средства!» — И они захохотали и вылетели из люка, каркая, точно настоящие вороны.

Настало время отплытия, и юнга наотрез отказался идти с ними. Что ни говорил ему капитан, все было напрасно. Наконец те ему говорят, что он, должно быть, трус, боится идти в море осенью и хочет лучше сидеть дома за печкой, прячась за материну юбку! Ну уж нет! Он сухопутной крысой никогда не был и не будет! Сами знают! И он готов идти с ними, но под одним условием: капитан должен купить, не торгуясь, три полных сажени березовых дров и вручить ему командованье судном в тот день, когда он сам того пожелает. Капитан стал его спрашивать, что это за дурачества такие и где это он слыхал, чтобы юнги командовали судами. Но юнга стоял на своем; хотят они купить три сажени березовых дров и слушаться его один день, как капитана, — день он потом сам назначит, — так он пойдет с ними, а нет — ноги его не будет на этом судне. Капитан сначала дивился, а потом сдался, — уж очень ему не хотелось отпускать мальчугана. К тому же он полагал, что юнга таки справится с делом. Штурман был того же мнения: «Пусть себе покомандует! А посадит судно где-нибудь, так мы выручим!» — сказал он капитану. Ну вот, дрова были куплены без всякого торгу, смерены полено в полено, и они отплыли.

…сидит наш юнга в матросской каюте, вдруг слышит говор в трюме.

В тот день, когда юнга должен был взять на себя команду, погода была тихая, прекрасная. Но он вызвал всех наверх и велел рифить и убирать паруса, оставив одни штормовые. А было это — как раз только что ночная вахта кончилась. Капитан со штурманом так и покатились: «Сейчас и видно командира! Не прикажешь ли и штормовые убрать»?

«Нет еще! — говорит юнга. — Погодя немного».

Внезапно налетел такой шквал с ливнем, что все думали — их перевернет. Да не будь у них паруса зарифлены, и несдобровать бы судну. Юнга же, не теряя времени, приказал выбрасывать за борт первую сажень дров: полено за поленом, по одному зараз, отнюдь не больше, и не трогать других двух саженей. Теперь команда не смеялась, а слушалась его беспрекословно и повыкидала за борт полено за поленом всю первую сажень. Когда было выброшено последнее полено, послышался стон, точно кто боролся со смертью, и в ту же минуту ливень прекратился.

«Слава богу!» — сказала команда.

«Да, я засвидетельствую перед хозяевами, что это ты спас судно и груз!» — сказал юнге капитан.

«Да-да, все это хорошо, только еще не конец! — сказал юнга. — Другой шквал налетит посильнее!», — и скомандовал убрать все паруса, кроме топселя. Второй шквал и в самом деле был еще сердитее первого, и так трепал и хлестал ливнем судно, что команда испугалась. В самую ужасную минуту юнга велел выкидывать за борт вторую сажень, тоже полено за поленом. Команда исполнила все в точности, до третьей сажени и не дотронулась. Когда выбросили последнее полено, опять раздался протяжный предсмертный стон, и погода разом стихла.

«Ну, еще одну трепку придется выдержать, и самую злейшую!» — сказал юнга и велел всем быть на местах; судно ждало третьего шквала с одним рангоутом да такелажем. Последний шквал был бешенее обоих первых; судно совсем легло набок, так, что думали, больше и не встанет; волны перекатывались через палубу. Но юнга скомандовал выбрасывать полено за поленом третью сажень, и едва последнее полено было сброшено, раздался глухой предсмертный стон человека, умирающего тяжкой смертью, и вода кругом корабля — насколько хватал глаз — окрасилась кровью.

И они захохотали и вылетели из люка, каркая, точно настоящие вороны.

Когда все успокоились, капитан и штурманы заговорили о том, что надо написать женам. «Можете не писать, все равно их нет в живых!» — сказал юнга. «Как так, щенок?» — сказал капитан. «Уж не ты ли отправил их на тот свет?» — спросил штурман.

«Не я один; тут мы все постарались!» — ответил юнга и рассказал все, как было, что он видел и слышал на судне в то воскресенье, когда команда гуляла на берегу, а капитан уговаривался с лесовладельцем.

Вернулись они в свое время домой и узнали, что жены их скрылись накануне того дня, когда судно выдержало шторм в море, а с тех пор о них не было ни слуху, ни духу.

Так мы и скоротали время до вечера, слушая рассказы, которыми угощал нас Расмус. Непогода медленно надвигалась, темная завеса расползалась по небу все шире. Начали поблескивать молнии, то ударяя в море, то извиваясь по небу змеями и образуя огненную бахрому по краям густых складок завесы из туч. Иногда же вся завеса вдруг просвечивала изнутри огненным светом, становясь прозрачной, как кисея. Гроза еще была далеко; гром рокотал глухо, но море уже ревело; куда ни оглянись, катились блестящие волны багрово-кровавого цвета от заходящего в штормовых багровых облаках солнца. Было ясно, что нам не уйти от грозы. Волны все росли, течение несло нас к берегу, да изредка принимался дуть попутный ветерок. При последних лучах дневного света мы увидели вдали на горизонте черную полоску. Потом перед нею образовалась белая полоса из пены, и вот наступила ночь и шторм. Лодка наша летела как стрела, и скоро мы достигли крайних шкер, где с хриплыми криками носились тучами морские птицы, испуганные блеском молнии и раскатами грома. Грохот моря заглушал их резкие голоса. Между шкерами и островками зыбь была несколько слабее, но дальше, ближе к берегам, опять усиливалась, и при блеске молний мы видели вдоль всей береговой полосы яростно набегающие на берег пенящиеся шквалы, грохот которых отдавался у нас в ушах. Расмус пронизывал глазами мрак, который мне казался непроглядным. Я видел в нем только широкую белую полосу пены, к которой мы приближались со страшной быстротой. Наконец я различил небольшое черное пятно, на которое мы держали курс, и через несколько минут мы между мелями и бакенами влетели в узенький пролив и счастливо достигли безопасной бухты, защищенной от ветра и волнения мысами и скалами.

…при блеске молний мы видели вдоль всей береговой полосы яростно набегающие на берег пенящиеся шквалы, грохот которых отдавался у нас в ушах.

ТЕЛЕГРАМ

ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник

Книжный Вестник Поиск книг

Поиск книг Любовные романы

Любовные романы Саморазвитие

Саморазвитие Детективы

Детективы Фантастика

Фантастика Классика

Классика ВКОНТАКТЕ

ВКОНТАКТЕ