Глава 14. Завороженные

На лесистом холме в предместье одного из японских городов стоят несколько простых деревянных ворот — вертикальных столбов с немного изогнутой горизонтальной перекладиной. Под ними меж деревьев вьется дорожка, ведущая на поляну, где находится открытый с одной стороны павильон — храм. Простой снаружи, выстроенный из дерева и бамбука, с соломенной крышей, украшенный полосками багровой ткани, трепещущими на ветру. Здесь нет ни икон, ни статуй богов для поклонения — одни лишь духи природы: завораживающие шорохи ветра в ветвях, громкий крик ворона, струи воды в фонтане неподалеку.

Керамический сосуд. Период Дзёмон. IV–III в. до н. э.

Храм посвящен древнейшей в Японии религии синто. Наиболее ранние синтоистские храмы представляли собой всего лишь горстку камней или дерево, куда приходили поклониться духам, ками, обитавшим в этом месте. Подобно тому как ветер формирует дюны, этот дух природы сформировал первые предметы, созданные людьми на Японских островах: глиняные горшки и посуду с примечательными отпечатками ракушек и веревочными орнаментами, изготовленные в период Дзёмон — первой культуры, появившейся на Японских островах примерно за 14 тысяч лет до нашей эры.

На протяжении многих тысяч лет эти охотники-собиратели делали тщательно декорированные глиняные сосуды: некоторые в форме языков пламени, другие имели человекоподобную форму, щедро украшенную орнаментами и словно бы переполненную внутренней энергией. В дошедших до нас сосудах как будто запечатлен долгий ход времени: их формы медленно изменялись подобно постепенным сменам геологических периодов и климата; но они же сохранили свидетельство о внезапном скачке, который произошел в середине III века нашей эры, когда появился новый вид глиняных изображений. Эти изображения, чаще всего найденные в местах погребений, говорят о возросшем ощущении стабильности и постоянства, что связано с культурой орошаемых полей и выращивания риса, применявшей бронзу для изготовления сельскохозяйственных орудий, а также оружия, церемониальных колоколов и зеркал. Цилиндрические глиняные сосуды и посуда, которые часто принимали форму людей и животных, домов и лодок, возлагались на могилы, чтобы рассказать что-то о погребенном человеке: в те времена на Японских островах еще не существовало письменности. Эти предметы, так называемые ханива, вовсе не навевают печаль, скорее они излучают оптимизм, подобно терракотовым погребальным головам древней западноафриканской культуры Нок. Глиняная собачка, сделанная примерно в V веке, в период наивысшего расцвета скульптуры ханива, является очаровательным образцом собачьего добродушия и понятливости, в ней нет никакого великого религиозного чувства. Похоже, отношение к смерти в этих местах не было отягощено выспренностью и излишней скорбью, смерть воспринималась лишь частью великого природного порядка.

Ханива собака. Период Кофун. VI–VII в. Керамика. Высота 57 см

Тот же дух природы, идущий от лаконичных синтоистских храмов и простых предметов, изготовленных тысячи лет назад в гончарных мастерских, проходит непрерывным потоком через все образы, созданные на Японских островах[242].

В середине VI века возникает новый, более крупный, более массивный и в целом более приземленный тип изображения. Золотые и медные статуи Будды вкупе с флагами, зонтиками и подборкой сутр (священных текстов буддизма) были присланы в дар японскому императору Киммэю от правителя соседнего полуострова, государства Пэкче (на юго-западе современной Республики Корея). Первой реакцией, похоже, было замешательство. Облик Будды был исполнен «сурового достоинства», как передает хроника слова Киммэя, «невиданного нами доселе. Следует ли ему поклоняться или нет?»[243].

Несмотря на все возможные протесты (есть свидетельства, что одну статую даже сбросили в канал), вскоре неприятие было преодолено. Новая вера с ее мощной образной системой пришла по Шелковому пути, связывающему Японские острова с городами и селами, простирающимися на запад, через китайский Сиань к городам Центральной Азии, а оттуда — к родине Будды, Индии, и далее до самого Константинополя и Восточной Римской империи. Буддизм стал истинно космополитической религией: почитаемые образы изменялись по мере его продвижения по торговым путям. К тому моменту, когда он достиг Японии, «Великая колесница» (махаяна) буддизма, груженная статуями и изображениями Будды и бодхисаттв, в любой момент готовая разгрузиться и приступить к работе в новом, многообещающем краю, уже завершила свой долгий путь по Центральной Азии и Китаю.

Коренным жителям Японии, привыкшим к скромным глиняным фигуркам ханива, и их любопытным предшественникам из культуры Дзёмон эти бронзовые Будды казались пугающе реалистичными и огромными. Долгое время их считали «заморскими штуками», обладающими загадочной притягательностью. Пусть не сразу, но постепенно в Японии всё же возник свой, доморощенный стиль буддистских изображений: он стал второй великой изобразительной традицией на островах после многих тысячелетий поклонения природе и ханива.

Пагода в Хорюдзи, префектура Нара. Около 700

Один из первых буддистских монастырей был основан принцем Сётоку, племянником императрицы Суйко, дочери императора Киммэя и первой женщины, ставшей правительницей Японии. Суйко была первым японским правителем, поддержавшим буддизм, хотя в большой степени это была заслуга предприимчивого Сётоку, которому удалось создать первое в стране централизованное правительство, основанное на буддистских принципах, и оно им действительно следовало. В самом начале VII века Сётоку учредил монастырь Хорюдзи неподалеку от своего дворца на реке Ямато.

Над прочими постройками Хорюдзи возвышается легко узнаваемый силуэт многоярусной пагоды. Подобно буддистским ступам в Индии, пагоды, впервые появившиеся в Китае, создавались не как жилые здания, а как хранилища для реликвий, излучающие священную энергию. Четыре каменных рельефа из жизни Будды расположены в основании пагоды Хорюдзи, они окружают реликварий, где, по преданию, содержатся кости Будды; из этой точки через центр постройки и до самой ее вершины поднимается столб — ось мира, — подобный тем колоннам, что строил первый буддистский царь Индии Ашока, антенна, передающая учение Будды.

В этом смысле пагода является символической структурой и, так же как римская триумфальная арка, это больше скульптура, чем архитектура. Японская пагода, устремленная вверх и представляющая собой стопку квадратных крыш с чуть изогнутыми наверх карнизами, поставленными друг на друга, демонстрирует полную противоположность индийской буддистской ступы — направленной вниз, обнимающей землю полусферы — словно сама идея постройки-реликвария была буквально опрокинута с ног на голову в ходе путешествия буддизма на восток. Пагода в Хорюдзи, несомненно, выделялась на фоне скромных синтоистских храмов, которые естественным образом сливались с окружающим ландшафтом[244].

В тени пагоды Хорюдзи находится Кондо, или Золотой зал, в котором хранятся древние буддистские реликвии и скульптуры, — сокровищница вроде тех, что несколько веков спустя будут появляться в европейских соборах. Фрески на его стенах, вероятно выполненные художниками из Китая или Кореи, — самая искусная работа из всей раннебуддистской живописи наряду с росписями пещер Могао в Дуньхуане[245]. И всё же из всех сокровищ Хорюдзи наибольшее впечатление производит изящная и стройная фигура с ниспадающими рукавами и пламенеющим нимбом. Это скульптура милосердного Авалокитешвары, или Падмапани, — бодхисаттвы сострадания, по-японски называемого Каннон. Столь неестественно вытянутые формы были корейским изобретением, о чем говорит название статуи — «Кудара Каннон» (Кудара — это японское название государства Пэкче в Корее). Фигура была вырезана из цельного куска камфорного дерева и раскрашена в яркие цвета, ее плавные, волнообразные формы увенчаны мандорлой в виде языка пламени над головой Каннон, которую украшает усыпанная драгоценными камнями корона. Как и пагода, эта статуя поразительно двойственна: она как бы балансирует между земными заботами и просветлением, между мужчиной и женщиной, между реальностью повседневной жизни на берегах реки Ямато и мощным посланием издалека — обещанием избавления от голода, боли и желаний.

Статуя «Кудара Каннон» появилась на заре эры буддизма в Японии, когда столица империи находилась в Асуке (отсюда и название «период Асука» с середины VI века по середину VII), а Китай и Корея являли образцы скульптуры и архитектуры. В начале VIII века столица империи переехала в Хэйдзё (нынешняя Нара), и там был построен большой буддистский храм, получивший название Тодайдзи, символизирующий единство страны под властью буддизма. Гигантская бронзовая статуя Будды высотой более 16 метров была создана для зала Большого Будды в Тодайдзи. Если речь идет о Будде, то чем больше, тем лучше, особенно с точки зрения политиков. Гигантский Будда, или Дайбуцу (то есть «Великий Будда»), был сделан по заказу императора Сёму (правившего с 701 по 756 год) после опустошительной эпидемии и периода гражданской смуты. Над ним работал потомок корейского иммигранта Кунинака-но-Мурадзи Кимимаро, и на создание Будды ушло около восьми лет. Для изготовления бронзовой статуи были почти полностью исчерпаны все запасы меди в стране, поэтому в последующие десятилетия снова стали популярны скульптуры из дерева. Весной 752 года, за три года до полного завершения работ, была организована пышная церемония открывания глаз, включавшая в себя танцевальный спектакль в масках, во время которого индийского монаха подняли на веревках по блестящему, хотя еще не покрытому золотом, телу статуи, чтобы он нарисовал ей глаза[246].

Кудара Каннон. VII в. Камфорное дерево. Высота 209,4 см

Этот исполинский Будда являл собой невероятное зрелище (по крайней мере, до 1140 года, когда зал Большого Будды и сам Дайбуцу были разрушены пожаром). Обычным монахам, возможно, было проще отождествлять себя с более скромными, в натуральный рост, изображениями учеников Будды (эта команда соперников христовых апостолов насчитывала 10 человек), созданными в Хэйдзё примерно в то же время. Один из учеников, Пунья, прославившийся своим талантом проповедника, стоит в одеждах, облегающих его исхудалое тело аскета. Его лицо выражает неуверенность и тревогу — очень человеческие чувства. Сдвинув брови и слегка приоткрыв рот, он напряженно смотрит вдаль, словно пытаясь сформулировать какую-то трудную мысль.

Статуя была выполнена в технике кансицудзо («сухой лак»), заимствованной из Китая, когда пеньковая ткань, пропитанная соком лакового дерева, накладывается на деревянную или глиняную основу. Будучи легче и пластичнее бронзы (запасы которой к тому же были истощены во время изготовления исполинского Будды), лаковая техника позволяет создавать тонкую моделировку поверхности: складки и морщины заостряют важность послания Пуньи и говорят о его несгибаемой решимости на пути отрешения. Скульптуры десяти учеников, словно застывшая сцена из религиозной драмы, стояли в храмах вокруг центральной фигуры Будды, им поклонялись под звучный перезвон колокольчиков.

До этого момента, то есть до начала IX века, наглядно ощущалась разница между скульптурами, созданными в местных японских мастерских, и теми идеями и образами, которые приходили сюда из материкового Китая, где правила тогда династия Тан[247]. Кара-э, или «танская живопись», в те времена была для Японии знаком высшего качества: «сделано в Китае». Теперь же, с появлением Пуньи и других реалистичных скульптур, японские художники вернули себе веру в собственные творческие возможности.

Как когда-то древние греки обрели уверенность в себе, приняв финикийский алфавит и зафиксировав в письменности свои устные поэтические традиции, так же и японские художники откликнулись на принятие Японией китайского письма, восполнившего потребность в письменности жителей островов. Первая антология японской поэзии, «Манъёсю», была составлена в середине VIII века: она продемонстрировала способность Японии конкурировать с китайской поэзией, которая тогда доминировала в литературных кругах. Заслугой «Манъёсю» было то, что в этой книге кристаллизовалось мировоззрение, восходящее к синтоистским истокам и далее, к самым первым росткам японской философии и искусства. Книга появилась примерно тогда же, когда в англосаксонской Британии был сочинен «Беовульф», однако в ней совсем иначе представлен взгляд на окружающий человека мир, он ближе к истинному, непосредственному переживанию природы. В VI веке, после восхождения на холм в долине Ямато (Ямато — это регион вокруг императорской столицы Хэйдзё, в расширительном значении он стал синонимом всей Японии), следующий за Суйко император Дзёмэй написал поэму, включенную в «Манъёсю», где он описывает то, что тогда увидел:

Пунья. Около 734. Сухой лак, краска. Высота 249 см

Ункэй. Мучаку. Около 1208. Кипарисовое дерево. Высота 196 см

В стране Ямато

Много разных гор,

Но выделяется из них красой одна

Гора небес — гора Кагуяма!

Когда на эту гору ты взойдешь

И там просторы взором обведешь, —

Среди равнин страны

Восходит дым густой,

Среди равнин морей

Взлетает чаек рой,

О, вот она — чудесная страна,

Заветный край мой — Акицусима!

Как крылья стрекозы, простерты острова,

Страна Ямато — вот она![248]

Именно прекрасная страна Ямато стала родиной первого собственно японского стиля, получившего от нее свое название. Ямато-э («японская живопись») стала нонконформистским движением, заявившим о своей независимости от живописи Китая, и ответом на выхолощенное повторение чуждых форм буддистской скульптуры и архитектуры[249].

Живопись ямато-э (в отличие от «китайской живописи» кара-э) создавалась на складных ширмах, в книгах поэзии, на простых и складных веерах, на крышках лакированных шкатулок, а также на длинных горизонтальных свитках, которые назывались эмакимоно. Эти предметы изготавливались для императорского двора, который в 749 году переехал в Хэйан (современный Киото), отчасти чтобы избежать влияния буддизма и превзойти бронзового Дайбуцу. Изящные искусства хэйанского двора по своей интонации были совершенно не похожи на аскетизм статуи Пуньи. Вернулась та жизнерадостность, что была свойственна глиняной собачке ханива, преобразившись в ритуальной жизни дворца. Образы поэзии и литературы, повестей об императорской семье и о дворцовых интригах стали появляться на расписанных ширмах наряду с нескончаемыми пейзажами окрестностей императорской резиденции, представленными в ярких, изящных тонах. Это было аристократическое искусство, посвященное мирным увеселениям («хэйан» означает «мир, спокойствие»), которое вполне подходило как для украшения рукавов платья, так и в качестве сюжета для эмакимоно — длинных свитков, которые следовало медленно разворачивать и внимательно рассматривать их рисунки один за другим.

Сложные ритуалы придворной жизни эпохи Хэйан лучше всего отражены в великом эпическом романе «Гэндзи-моногатари», или «Повести о Гэндзи», написанной около 1000 года Мурасаки Сикибу, придворной дамой.

Мурасаки повествует о прекрасном молодом принце Гэндзи, о его многочисленных любовных похождениях и попытках вернуть себе королевский титул, которого отец-император лишил его по политическим соображениям. Эта длинная и богатая деталями история с неожиданными поворотами и многочисленными отступлениями отражает богатый ритуал и эстетизм хейанской аристократии. Центральную роль при дворе императора играли женщины: одновременно с «Гэндзи-моногатари» были написаны и «Записки у изголовья» Сэй-Сёнагон — «дневник», раскрывающий мысли и страстные желания аристократки при хэйанском дворе[250].

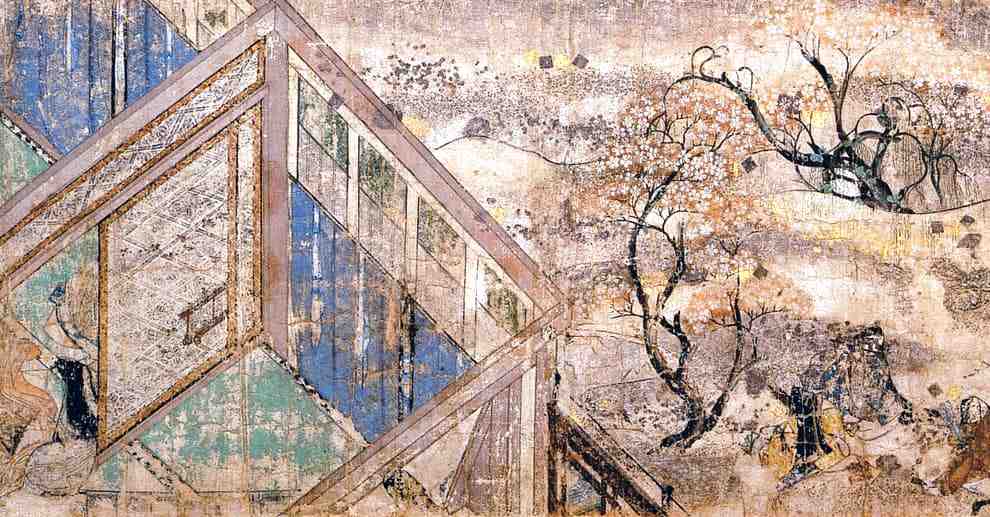

Свиток «Гэндзи-моногатари» (деталь). Конец XII в. Тушь, серебро, золото, бумага. 26 × 533 см (весь свиток)

Вероятно, женщины также участвовали в создании самого раннего из дошедших до нас иллюстрированных свитков с иллюстрациями «Гэндзи-моногатари», который относится к первой половине XII века[251]. Этот горизонтальный свиток предоставляет сокращенное изложение «Гэндзи», сочетая утонченную каллиграфию, так называемую кану, на позолоченной или посеребренной бумаге с завораживающими рисунками, иллюстрирующими сцены любовных похождений Гэндзи, порой весьма запутанных, в так называемом стиле онна-э, или «женственной живописи», отличающейся богатым и активным колоритом, обилием домашних или дворцовых сцен, женщин, цветов и так далее.

Лица изображены в технике хикимэ кагибана («глаз черточкой, нос крючком») — стилизованного рисунка, обозначающего лицо с минимальным выражением. Все сцены «Гензи» изображены сверху, как бы сквозь крышу: этот прием изображения, называемый фукинуки ятай («сорванная ветром крыша»), позволяет зрителю заглянуть в дворцовые покои, посвящая его в частую жизнь героев[252].

Иллюстрации «Гэндзи-моногатари» напоминают замысловатые головоломки, нарочито оставленные недосказанными. Это мир декорации и ритуала, мир пойманной красоты, где луна всегда полная, а вишневое дерево всегда в цвету. Однако, несмотря на всю свою поэтичность, это мир нарочитый и замкнутый, сохраняющий дистанцию. Стилизованные облака расступаются, открывая перед нами обычаи придворных интриг, а затем внезапно сгущаются, восстанавливая приватность и затемняя сцену. Подобно персидскому художнику Бехзаду, японским мастерам нравилось открывать внутренние, эмоциональные пространства, но не меньше им нравилось скрывать тайны своих героев, лишь выборочно приоткрывая завесу в этот закрытый мир.

На самом деле, роман «Гэндзи-моногатари» стал последним вздохом хейанского двора с его упоительным миром ритуалов и интриг. В конце XII века власть перешла к военному сословию — сёгунам (сокращение от «сэйи тайсёгун» — «великий полководец, усмиритель варваров»), — которые построили свой бастион владычества в городе Камакура, недалеко от современного Токио. Окруженные своими защитниками-самураями, сёгуны так или иначе правили Японией на протяжении следующих шестисот лет, до 1868 года.

Это привело к коренным изменениям в политике и мощному возрождению крупных скульптурных мастерских, посвятивших себя буддистской тематике. Они активно совершенствовали свои техники, и эта тенденция достигла апогея в творчестве Ункэя, величайшего скульптора периода Камакура. Он вырезал фигуры, превосходившие по своей реалистичности, объемности и экспрессивности всё, что производилось скульпторами Европы на рубеже XII–XIII веков. Его фигура Асанги, индийского монаха IV века, сделанная для храма Кофукудзи в Наре, открывает новую эру японской скульптуры, основываясь на более ранних изображениях Пуньи в технике «сухого лака».

В живописи не было подобных прорывов — ни при изготовлении свитков, ни складных ширм, — она продолжала развиваться в русле влияний китайской буддистской живописи и картин из японской жизни ямато-э. Однако для сёгунов эпохи Камакура и их представителей-самураев наиболее впечатляющим направлением был привезенный из Китая аскетичный монохромный стиль, созданный чань-буддистами, которых в Японии называли дзен. Монахи чань и дзен были приверженцами эстетики отречения, предпочитая простоту, меланхолию и даже бедность, что отражалось также на их ритуальных чаепитиях, садовом дизайне и каллиграфии. Под влиянием дзен сановники Камакура отринули роскошь придворной жизни, сложные образы и обряды, создав иной, более строгий образ самих себя как несгибаемых воинов со скромными вкусами.

В отличие от монастырей Западной Азии и Европы, где скрипторы и художники-иллюминаторы работали над созданием изящных, филигранных иллюстраций для пергаментных манускриптов, монахи дзен создавали свои монохромные рисунки суйбокуга, сочетающие линию и тушевое пятно, быстро и с большой долей импровизации. Они следовали дзен-буддистскому принципу спонтанности и пустоты. «Каков главный принцип вашего священного учения?» — спросил император У основателя секты, монаха Бодхидхарму (индийского происхождения), который в VI веке привез дзен-буддизм в Китай. «Беспредельная пустота и ничего священного», — последовал ответ[253]. Эта наполненная смыслом пустота была выражена в простых формах японской поэзии, рисующей образ, сотканный из обрывков опыта:

Стелется по ветру

Дым над вершиной Фудзи,

В небо уносится

И пропадает бесследно,

Словно кажет мне путь.[254]

В своих храмах японские монахи дзен создавали рисунки, навеянные работами китайских монахов-художников чань. Несколько тушевых штрихов могли превратиться в стрекозу, бамбуковые листья или дзен-буддистского священника в состоянии просветления. Монахи дзен подражали китайскому обычаю сочетать игру тушью со стихами, чаще всего ими заполняли пустое место над изображением. Всего несколькими мазками туши, растворенной в воде, художник XV века, прославившийся под псевдонимом Сэссю Тойо, один из величайших мастеров живописи дзен, мог изобразить горный пейзаж, явленный будто в случайных просветах облаков[255]. Ни горизонта, ни рамок — всё повисает в пространстве: и художник, и зритель, и образ — на один краткий, но значимый миг.

В 1467 году Сэссю отправился в Китай учиться ремеслу у китайских художников и увидеть пейзажи, которые знал только по рисункам и картинам[256]. Тридцать лет спустя он записал воспоминания о той поездке на пейзажном рисунке, сделанном им в стиле хабоку («разбрызганная тушь»). Этот рисунок он сделал для своего ученика по имени Соэн в рамках передачи опыта, полученного в Китае, и, главное, чтобы продемонстрировать, как этот опыт можно применить к родному японскому пейзажу[257].

Две конкурирующие японские традиции живописи — ямато-э, с ее богатым, многоцветным наполнением, и монохромная тушевая живопись, пришедшая из Китая, — подобны двум параллельным взглядам на японский пейзаж, расколотому сознанию. Одна традиция предлагала простое и космополитическое видение, созданное художниками, побывавшими в Китае или видевшими в кара-э (китайской живописи) наивысшую красоту и силу; другая представляла собой местную школу, которая видела в пейзажах и селениях Японии тихую поэзию, не ощущая при этом никакой вторичности и не питая провинциального пиетета в отношении китайской живописи.

Наиболее живые картины из повседневной жизни Японии были запечатлены в похожих на географические карты видах Киото, показывающих праздники, знаменитые постройки и общую кутерьму будней: такой тип живописи называется ракучу-ракугай-дзу, или «виды столицы и окрестностей». Первые работы в этом стиле (впоследствии утраченные) были написаны в 1506 году художником Тоса Мицунобу, а начатая им традиция стала называться «школой Тоса». Самая ранняя из сохранившихся картин ракучу-ракугай-дзу была создана в 1530 году, она написана на складной ширме, состоящей из шести панелей, пестрящих многочисленными деталями городской жизни: святилищами и храмами, дворцами сёгунов, повозками, которые тянут волы по шумным улицам, бесчисленными людьми, бегущими по своим насущным делам. Зрелище города то раскрывается, то снова затеняется золотыми облаками, которые проплывают через всю японскую живопись начиная с эпохи хэйанского двора. Картина лишена глубины: фигуры на самых дальних улицах такого же размера, как и те, что на переднем плане. Линии не сходятся, как на перспективном рисунке, а идут параллельно, как будто сцена может разворачиваться бесконечно, оставаясь на одном и том же расстоянии от зрителя. Такой способ представления пространства был заимствован из китайской живописи и в сочетании с плоской декоративностью ямато-э — примером чего является упомянутый выше свиток «Гэндзи-моногатари» — привел к созданию уникального завораживающе плоского изображения.

Сэссю Тойо. Пейзаж в стиле хабоку («разбрызганная тушь»). 1495. Тушь, бумага. 147,3 × 35,6 см

Все последующие века этот диалог между спокойной лаконичностью тушевого рисунка и смелой эффектностью ямато-э продолжал формировать особый стиль японской живописи. В середине XVI века даймё (военный феодал) Тоётоми Хидэёси построил замок в районе Момояма (что означает «Персиковый холм») недалеко от Киото. Интерьеры этого замка и ему подобных, возводившихся в XVI–XVII веках, украшали лучшие художники эпохи. Так возник новый богато украшенный стиль ширмовой живописи. Ширмы выполняли ту же роль, что и гобелены в замках Европы или фрески на стенах европейских дворцов и церквей[258].

Вдохновителями живописи периода Момояма были два великих соперника: Кано Эйтоку и Хасэгава Тохаку. Кано Эйтоку и его последователи — так называемая школа Кано — создавали яркие картины со львами и толстоствольными, раскидистыми кипарисами, которые должны были понравиться их хозяевам, крупным землевладельцам. Свирепые звери, вышагивающие рядом на картине Кано Эйтоку «Китайские львы», с хвостами и гривами, завивающимися на ветру, изображены на фоне золотых облаков, в просветах между которыми виднеется мрачный грозовой пейзаж. Золотые облака и раньше присутствовали в японской живописи, но с этого момента они плывут практически по всем расписанным ширмам, создавая большие отражающие поверхности, мерцающие в полутьме замковых комнат и скрывающие часть изображения. Эта скрытность сочеталась со скупой невыразительностью лиц, подобной вырезанным из дерева маскам театра но, процветавшего в эпоху Момояма как память о непроницаемых лицах хэйанской придворной живописи.

Женская маска театра но. Вторая половина XVI в. Раскрашенное дерево. Высота 20,6 см

На парной ширме, расписанной в конце периода Момояма, изображены силуэты ворон — в полете и сидящих — на глухом золотом фоне. Движения и повадки птиц переданы блестяще, словно мы видим их на фоне реального золотого заката. Художник принадлежал к школе Кано, однако его (или ее) имя не сохранилось: еще один из бесчисленных «анонимов», создателей большинства изображений, сохранившихся на протяжении всей человеческой истории. В ширме с воронами легко узнается стиль Кано благодаря золоту, на фоне которого кричат, летают и толпятся эти птицы, словно кусочек живой природы превратился в занимательный узор.

Школа Кано была семейной фирмой живописи, которая властвовала в Киото более трех с половиной столетий и в основном прославилась крупными расписанными ширмами — Кано Эйтоку называл их тайга, или просто «большие картины». Отчасти в пику пышному и величественному стилю Кано Эйтоку его главный конкурент, художник Хасэгава Тохаку, приехавший в Киото в 1572 году, создал собственный стиль ширмовой живописи[259].

Самая известная из картин Тохаку — две складные ширмы, состоящие из шести панелей, на которых изображены исчезающие в тумане сосны, — с первого взгляда может показаться незаконченной: бо́льшая часть ее поверхности не заполнена. Тохаку преклонялся перед дзенской живописью Сэссю Тойо, которого в своей книге «Тохаку об искусстве» он назвал своим предтечей[260]. Он взял пустынные композиции и расплывчатое письмо Сэссю и сделал их более монументальными — ориентируясь в этом на большие ширмы Кано Эйтоку, — не утратив при этом утонченности, которая демонстрирует его глубокое понимание истории живописных стилей. Его расписанная ширма «Тигры и бамбук» была создана в стиле китайского чань-буддистского художника XIII века Му Ци Фачаня. На картине тигр припал к земле и внимательно смотрит наверх, затаился, словно что-то вот-вот появится из бамбуковых зарослей. Между тем этот момент из жизни дикой природы лишен какой-либо перспективы, картина совершенно плоская, а глубина возникает лишь от движения складок самой ширмы. Тигры Тохаку менее свирепы, но куда более реалистичны, чем самодовольные львы Кано Эйтоку.

Вороны (половина парной ширмы). Начало XVII в. Тушь, золото, бумага. 156,3 × 353,8 см

Пребывание в настоящем и отказ от изображения перспективы и расстояний — это идея, которая продолжала доминировать в японской живописи с начала XVII века, то есть со времени сёгуната Токугавы, когда столица переехала в город Эдо (современный Токио). Контакты с иностранцами были запрещены, а торговля с китайскими и голландскими купцами через закрытый порт в бухте Нагасаки была ограничена, так что Япония оказалась по-настоящему изолирована от остального мира.

В этой изоляции японских художников еще больше притягивали изображения и предметы, которые просачивались из Китая и Европы, они казались им столь же экзотичными и удивительными, как и первые бронзовые будды более тысячи лет назад. Кроме того, они оглядывались на свое прошлое, на пышное великолепие хэйанской культуры, на эпоху «Гэндзи-моногатари». В начале XVIII века возникает новая школа живописи, развивающая уплощенность и декоративность местного искусства, ее называют ринпа («школа Рин») по имени ее основателя — Огата Корин («рин» — последняя часть его имени, а «па» означает «школа»). Картина Корина с фиолетовыми бутонами ирисов, рассыпанных по золотому фону, была навеяна «Исэ-моногатари» («Повестью об Исэ») — сборником поэзии хэйанской эпохи. В картине в чистом виде выразилась японская склонность к изображению уплощенных форм, ритмически скомпонованных на плоскости, вместо глубины и пространства. Это мировоззрение, которое идеально кристаллизовалось в работах Корина: погруженность в себя, отчасти вызванная на тот момент географической изоляцией.

Другие художники выражали это ощущение иначе. Книжный иллюстратор Хисикава Моронобу стал зачинателем нового жанра укиё-э, или «плывущего мира», иначе говоря, «картин повседневной жизни» — эти образы, как мы вскоре увидим, приобретут впоследствии известность в западном мире и станут отождествляться с японским искусством в целом.

Хасэгава Тохаку. Тигры и бамбук. Ширма. Конец XVI в. Тушь, бумага. 154,4 × 361,6 см

Это ощущение присутствовало и в то время, когда Япония еще не была закрыта от мира, на закате эпохи самураев и даймё, наполнявших свои блистательные замки золотыми картинами на раздвижных дверях и строивших павильоны, где они могли совершать изысканные ритуалы чаепития, напоминавшие атмосферу древних синтоистских храмов.

Черная чаша Мино. Конец XVI в. Глазурованная керамика. Высота 9,3 см

Дух той же погруженности, который поддерживался в воинском сословии великим чайным мастером эпохи Момояма Сэном Рикю, другом художника Хасэгавы Тохаку, воплощен в керамической чаше для чаепития, покрытой черной глазурью, изготовленной в гончарных печах Мино неподалеку от городов Тадзими и Токи. Это был дух ваби, дух быстротечности и непостоянства, различимый в форме скалы или дерева, в пятнах туши на бумаге, в композиции цветов или в скромном чайном домике. В руках Сэна Рикю эта традиция, простирающаяся на более чем две сотни лет назад, достигла своего наивысшего и лаконичного воплощения. Его знаменитый чайный павильон, построенный для военного правителя Тоётоми Хидэёси в его замке в Осаке, был меньше двух метров высотой и сделан из самых простых материалов.

Ни одно описание или теория никогда не соответствуют полностью нашему мироощущению, но если мы посреди нашего долгого путешествия по истории человеческого воображения на мгновение остановимся, чтобы успеть полюбоваться чашкой Мино и представить, каково было пить из нее бодрящий чай и бродить взглядом по статуе Кудары Каннон, рассматривать сцены из «Гэндзи-моногатари» или следить за полетом воронов на золотом фоне, — мы, возможно, поймем, что эта простая чашка во всём ее скромном очаровании может поспорить с любыми великими красотами, какие только можно увидеть в мире.

ТЕЛЕГРАМ

ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник

Книжный Вестник Поиск книг

Поиск книг Любовные романы

Любовные романы Саморазвитие

Саморазвитие Детективы

Детективы Фантастика

Фантастика Классика

Классика ВКОНТАКТЕ

ВКОНТАКТЕ