Глава 26. Новые миры

Великие картины заключают в себе сразу начало и конец. Наряду с полотнами, изображающими гору Сент-Виктуар, «Большие купальщицы» Поля Сезанна предстают кульминацией шести сотен лет европейской живописи, посвятившей себя запечатлению зримого мира. И они же знаменуют начало чего-то совершенно иного. Новой эпохи изобразительного искусства, проникающего под поверхность мироздания, вглядывающегося в атомы жизни, углубляющегося в работу человеческого разума — в то, как мы видим, как мы думаем, о чем мечтаем, — решительно отметающего многочисленные предубеждения и условности, которые были связаны с созданием образов на протяжении тысячелетий.

Дело не столько в том, что изображалось в живописи или скульптуре, сколько в том, как это делалось. В 1910 году французский художник Анри Матисс написал пятерых обнаженных музыкантов с пылающе-красной кожей, расположившихся на холме. Кажется, будто мы стали свидетелями самого первого музицирования в истории человечества — музицирования, сведенного к самым простым элементам. Один из музыкантов стоит, чинно играя на маленькой скрипке, другой дует в флейту, а трое других открывают рты — поют. На парной картине пять обнаженных фигур кружатся, словно мы наблюдаем за рождением танца. Певцы и танцоры едва ли были новым сюжетом: здесь важны яркость и простота цвета, тонкость рисунка и точность расположения фигур, чтобы нам казалось, будто мы слышим примитивные, пронзительне звуки музыки, ее гармонические колебания, возможно, даже, каждый цвет — как ноту в аккорде, и еще — страстное желание этих первобытных музыкантов донести до нас свои мелодии. Сами их фигуры подобны нотам на нотном стане: скрипач — это скрипичный ключ, флейтист и певцы — мелодия, идущая вверх, а затем резко возвращающаяся к тонике[525].

Матисс неустанно писал и переписывал свои полотна, изменяя и подгоняя композицию, расположение линий, искал верные оттенки и тона, пока не достигал того, что он называл «той интенсивностью ощущений, какая нужна для создания картины»[526]. Если художники предыдущего поколения, от Моне до Сезанна, смотрели на объект, а затем переносили свое ви́дение на холст, то Матисс творил интуитивно, создавая образы на основе рисунков и почти телесного ощущения общего замысла, композиционного сочетания. «Произведение искусства должно иметь значение само по себе», — писал он. Это значение зритель должен воспринять через цвет и форму еще прежде, чем он поймет сюжет картины[527].

Матисс следовал собственному ощущению того, куда движется живопись, освобожденная от академических правил. Кроме того, его подстегивал дух соперничества. Несколькими годами ранее в мастерской молодого испанского художника, жившего на Монмартре, он увидел полотно, настолько шокирующее и поначалу непонятное, что оно перевернуло его представление о том, что считается картиной не только в приличном обществе, но и среди самих художников.

Матисс, Анри. Музыка. Франция. 1910 г. холст, масло. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург. Фотограф — Теребенин В. С.

На картине испанца Пабло Пикассо изображены пять обнаженных женщин, стоящих среди развешанных тканей, складки которых смешиваются с угловатым рисунком их тел. Фокус, без сомнения, направлен на лица женщин, смотрящих прямо на зрителей, подразумевая, что они — то есть мы — посетители борделя, на который указывает название картины — «Авиньонские девицы». Это место было хорошо знакомо Пикассо по тем временам, когда он жил в Барселоне: оно находилось на Каррер д’Авиньо (Авиньонской улице).

Как будто художнику недостаточно было столь откровенного изображения проституток — он написал лица женщин так, чтобы намеренно сделать их уродливыми, во всяком случае, по европейским меркам. Пикассо намекает на формы африканских масок, которые он коллекционировал и видел в Этнографическом музее, расположенном в дворце Трокадеро в Париже, утрируя их линейные формы до карикатурности. В лицах женщин читается нечто среднее между комическим выражением и чем-то более тяжелым, низменным, базовым, будоражащим темные желания. Чаша с фруктами на переднем плане представляет собой грубый визуальный каламбур на тему мужских гениталий, это своеобразное продолжение зрителя, которого Пикассо, без сомнения, принимает за некоего мужчину, вовлекаемого в пространство картины.

Пикассо не уступает Сезанну в изображении безобразного, в то же время не превращая это безобразие, по крайней мере, в «Авиньонских девицах», в классическую композицию, способную соперничать с великими музейными шедеврами, как того хотел Сезанн. Вместо этого он остается внутри изображенного им неприглядного мира и противопоставляет его зрителю, бросает ему вызов, требуя ответа. Как будто обнаженные женщины с картины «Купальщицы», представленной на большой выставке Сезанна в Париже в 1907 году, через год после его смерти (и в год, когда Пикассо написал «Авиньонских девиц»), внезапно собрались вместе и вышли на авансцену. Девица Пикассо слева словно непосредственно списана с центральной героини Сезанна — женщины с длинными темными волосами.

И всё же в «Авиньонских девицах» чувствуется некоторая нескладность, незаконченность правой четверти картины, что лишает нас приятного ощущения завершенности. Возможно, это почувствовал Матисс, когда впервые увидел картину в мастерской Пикассо, он понимал, на какой риск пошел Пикассо, видел его успех и неудачу. Пикассо создал картину, на которую, казалось, практически невозможно смотреть или получать от нее то наслаждение, какое во все времена дарила живопись. Но в конечном итоге, как хорошо знал Матисс и другие, важен был сам масштаб риска.

Пикассо написал «Авиньонских девиц» через три года после окончательного переезда в Париж из Барселоны. Он устроил мастерскую в здании, известном как Бато-Лавуар на Монмартре, и быстро прошел через ряд стилистических этапов, начиная от поэтического реализма так называемых «голубого» и «розового» периодов, с их меланхоличными образами цирковых артистов, и наконец пришел к своему манифесту живописи в «Авиньонских девицах»: даже если бы Пикассо умер вскоре после этого (а не более шестидесяти лет спустя), эта картина обеспечила бы ему славу одного из великих деятелей искусства XX века.

Увидев пейзажи, которые Жорж Брак писал на юге Франции, в Эстаке, с их геометрическими, кубическими видами, Пикассо начал решать вопрос, поставленный в «Авиньонских девицах»: как нанести такой удар кулаком по всей традиции живописи, чтобы разбить ее вдребезги и затем собрать по-новому. Этот долгий процесс был бы невозможен без тесной работы с Браком, так что в течение следующих примерно шести лет их картины порой были неотличимы друг от друга. Новый стиль вскоре получил название «кубизм», — так его окрестил критик Луи Воксель, который говорил, что картины Брака состоят из геометрических линий и кубов (хотя за несколько месяцев до этого Матисс тоже говорил о «кубизме»).

По-новому собранное кубистское изображение, на первый взгляд, выглядело просто: композиция состояла из грубых геометрических форм, линий и плоскостей, а цвет сводился к почти монохромной палитре коричневых и серых оттенков. Изображение должно быть абсолютно безличным, оно должно не выражать настроение или личность художника, а быть похожим скорее на работу маляра. Обезличенность означала также уход от ловушки виртуозности: идеи о том, что создание картины — вопрос технического совершенства, наивысшим воплощением которого является максимальное сходство с жизнью. Вместо этого Пикассо и Брак стремились показать, что живописные изображения всегда неестественны, условны, являются исключительно предметом стиля. Они могут существовать в мире как бутылка или газета — как часть мира вещей.

В то же время кубизм, в его чистом виде, был далек от внешнего природного мира. Это был стиль, целиком посвященный человеческой жизни, восприятию и интеллекту. Одним из очевидных признаков этого отрыва от природы является почти полное отсутствие зеленого цвета. К 1910 году картины Пикассо целиком состояли из коричневых и серых тонов, конфигураций линий и окрашенных областей, как будто мы смотрим на пейзаж, предмет или человека (например, на гитариста, если вспомнить картину, написанную летом того же года) через дымчатое разбитое стекло.

Такие полотна ощущаются как новый вид живописного изображения, с внутренней структурой, отличной от всего, что было до этого, с другим сознанием присутствия в мире. Их пространство разделено сложной сетью линий и форм, среди которых прячутся предметы: например, рейсшина, пересекающая картину Пикассо «Стол архитектора». Вокруг нее видны какие-то фрагменты архитектурных эскизов, а над страницами открытой книги проступают слова «MA JOLIE» — «моя красавица». Они взяты из популярной в то время песни, написанной английским эстрадным певцом:

О, Манон,

моя красавица,

мое сердце шлет тебе привет.

Самая реалистичная деталь — визитная карточка Гертруды Стайн (слева внизу), как будто американская писательница пришла в гости, но не застала художника-архитектора дома. Под карточкой Стайн — небольшое пятно зеленой краски, что делает полное отсутствие природы еще более ощутимым. Эти мелкие детали — зацепки для нашего внимания, чтобы мы не чувствовали себя совсем потерянными, иначе будет казаться, словно перед нами бессвязная проекция идей Пикассо, который сидит у себя в мастерской и думает, воображает, творит. Он — архитектор и художник в одном лице. Глядя на «Стол архитектора» Пикассо, мы как будто заглядываем в работу самого разума: перед нами акт ви́дения, механика человеческого глаза.

Вместе с Браком Пикассо открыл этот новый подход к живописи, но при этом он никогда не отказывался от идеи, что живопись должна идти «от» чего-то в реальном мире. Он никогда не создавал картины, состоящие исключительно из символических линий, форм и цветов. Скорее, он превращал изображение в своего рода письмо, которое включало только самые важные атрибуты предмета — мужчины, играющего на мандолине, красивой женщины, стола архитектора, — а всё остальное было атмосферой и воображением.

То, что картина может показать мир не через его видимость, а через демонстрацию того, как работают его невидимые силы, созидающие и разрушающие всё, что нас окружает, почувствовали еще представители предыдущего поколения художников, Сезанн и его современники. Те немногие из них, кто понял всю революционность этой идеи, выразили ее в словах. Постимпрессионисты, как окрестил их Роджер Фрай, — то есть Гоген, Ван Гог, Сёра и Сезанн — не воспроизводят реальность, а скорее «убеждают в новой, крепкой реальности». Вместо того чтобы подражать и имитировать, они творят формы с целью найти «эквивалент жизни»[528].

Показать скрытые силы природы было задачей художников на протяжении веков, по крайней мере, с тех пор, как Рембрандт продемонстрировал, как меняется человеческое лицо под влиянием возраста. После Сезанна, однако, сама композиция произведения, его форма и структура стали служить «эквивалентом жизни», эквивалентом сил природы, рождения и смерти, а также эквивалентом опыта нашего пребывания в мире. В городе мы ощущаем, как подвижно наше пространство, которое подвергается постоянным и неожиданным изменениям: слова, образы, всё, что нас окружает, возникает и исчезает совсем иначе, чем в природе, где мы существуем как часть взаимосвязанного и непрерывного целого.

Вторая фаза кубизма, начиная примерно с 1912 года, была целиком посвящена именно такой технике. Вместо изображенных слов на холстах появились «настоящие» — из страниц газет, этикеток бутылок и музыкальных партитур, — которые Брак и Пикассо наклеивали прямо на свои картины. Подобные элементы коллажа, например, на картине Пикассо «Стакан и бутылка Сьюза» 1912 года, создают впечатление отпечатка самой жизни на холсте, а также веселого представления вроде кафешантана, куда любили ходить оба художника, нередко заимствуя слова песенок для своих композиций.

Эти загадочные картины в коричневых тонах были воплощением старого и нового. Издалека их можно было принять за покрытое толстым слоем лака потемневшее полотно старого мастера, а вблизи это были изящные, юмористические и остросовременные образы времени. Кубизм стал модой, тем самым изображением современной жизни, которого Бодлер требовал от художников около полувека назад.

Казалось, самим образам теперь была присуща скорость — их тиражировали газетные станки, увеличивали и наклеивали на городские стены: мимо них с пугающей быстротой неслись трамваи и автомобили. Ускорялась сама жизнь: телеграфные сообщения молниеносно пересекали Атлантику, промышленные машины становились всё более производительными, так что образ фабрики на картине Менцеля «Железопрокатный завод», созданный всего четыре десятка лет назад, очевидно, отражал мир вчерашнего дня.

В феврале 1909 года на первой полосе французской газеты «Фигаро» был опубликован «Манифест футуризма» за подписью молодого поэта Филиппо Томмазо Маринетти. Впервые текст появился в итальянской газете в начале того же месяца. В нем Маринетти вспоминает об экстатически веселой поездке на автомобиле по улицам и переулкам Болоньи: эта поездка, закончившаяся аварией в канаве, к счастью, не обернулась для Маринетти серьезной травмой, а стала моментом откровения. «Мы заявляем, что великолепие мира обогатилось новой красотой: красотой скорости, — говорилось в пунктах манифеста, — ревущий автомобиль, который точно мчится против картечи, — прекраснее Ники Самофракийской»[529]. Двадцать лет спустя настроения, высказанные в манифесте — призывы сжигать музеи, прославление войны и патриотизма, агитация против морали, феминизма и современных интеллектуальных течений, — идеально совпали бы с культурными устремлениями фашистов в Италии, Германии и других странах Европы и Америки.

Футуристское опьянение скоростью и низвержением пыльной мифологии исторической живописи и скульптуры подстегивало воображение Маринетти и его соратников: Умберто Боччони, Карло Карра, Луиджи Руссоло, Джакомо Балла и Джино Северини.

Одержимость скоростью и движением наиболее ярко проявилась в форме устремленной вперед фигуры «Уникальные формы непрерывности в пространстве», созданной Боччони в 1913 году — за три года до его смерти во время Первой мировой войны (на кавалерийских учениях). Эта скульптура ближе всего повторяет динамизм кубистической живописи, а также использует линии и плоскости, восходящие в конечном счете к Сезанну. Аэродинамизм фигуры, своим шагающим движением как бы придающей окружающему воздуху формы, скорее напоминает творение инженера, нежели художественную скульптуру, отлитую из металла. Бронзовые купальщицы и танцовщицы, созданные Дега всего двумя десятилетиями ранее, по сравнению с ними кажутся антиквариатом. Фигурки Дега купаются и танцуют в сумерках XIX века, а бронзовый бог Боччони несется сломя голову в новый мир.

Это был уход от жизнеподобия реализма, ставшего настоящим камнем преткновения в XIX веке. Отказавшись от внешнего подражания природе, Пикассо, Брак и Матисс последовали за Сезанном, в сторону идеальной самодостаточности живописных образов. Другие пошли еще дальше. Как далеко можно отойти от натурализма, не впадая при этом в элементарную декоративность или бессмысленность? Для некоторых, как, например, для русского художника Василия Кандинского, абстракция была средством не ухода от мира, а более яркой его демонстрации, кристаллизации чудесного опыта человеческого зрения в цветах и линиях. Хотя на первый взгляд его картины могут показаться совершенно отвлеченными, восприятие света и движения говорит о том, что перед нами убедительные изображения некоего абстрактного мира, полного энергии и жизни, цветных форм, летящих среди неузнаваемых пейзажей, и линий, расхлестанных и змеящихся по холсту. Композицию V, написанную в 1911 году, можно рассматривать как придуманный пейзаж, который, как и кубистские композиции Пикассо того времени, в значительной степени лишен зеленого цвета. Главное, чтобы картина показывала мир не как воспоминание о чем-то, фиксацию некоего присутствия, а чтобы она сама являла собой правдоподобный мир, который бы не рассыпался и жил в собственной реальности.

Чешский художник Франтишек Купка был среди первых, кто начал писать картины, отвергающие какую-либо связь с реальным миром: в 1912 году на Осеннем салоне в Париже он показал полотна, состоящие исключительно из цветов и форм, а не из изображений предметов. Именно такой самодостаточности требовал Матисс, только теперь она была полностью освобождена от какой-либо узнаваемости.

В целом это был поиск баланса, попытка оценить, насколько можно рисковать. Ранее Кандинский был связан с группой художников в Мюнхене, в частности, с Францем Марком, которые пытались расширить репертуар того, что можно считать «искусством». Они организовывали групповые выставки и в 1912 году выпустили альманах — «Синий всадник», — в котором собрали всё, что их увлекало: рисунки непрофессиональных художников, детей и «безумцев», а также японские рисунки, русский лубок, предметы с островов Тихого океана и египетские куклы.

В своих собственных картинах Франц Марк часто изображал инстинктивную жизнь животных, передавая их страхи и мироощущение динамичными цветными формами. Его гибель в Первой мировой войне стала одной из величайших трагедий живописи начала ХХ века, особенно для такой страны, как Германия, показавшей на рубеже веков наибольшую открытость и благосклонность к художникам, создававшим новые формы искусства. Движение, названное «экспрессионизмом», было в первую очередь литературным течением, в котором повышенная эмоциональность приобрела философское измерение. Что касается живописи, в 1905 году в Дрездене возникла группа художников, называвшая себя «Мост», куда входили в том числе Эрнст Людвиг Кирхнер и Макс Пехштейн; они вернулись к пейзажу и теме детского творчества, создавая картины в духе огрубленного импрессионизма, который был скорее последним вздохом натурализма XIX века, чем шагом в новый мир абстрактной живописи, — но они перекинули мост, по которому, после распада группы в 1913 году, предстояло пройти другим художникам.

Именно работа над пейзажами родных Нидерландов привела Пита Мондриана к его одержимости композицией — тем, как сочетаются на холсте отдельные элементы и зоны. Начав с небольших картин, нередко мрачноватых рек и мельниц, Мондриан постепенно пришел к довольно скупому, аскетичному стилю. Подобно Моне, разделявшему композицию с помощью стволов и ветвей тополей вдоль Сены, а также Ван Гогу и Гогену, использовавших формы деревьев для структурирования своих пейзажей, Мондриан примерно с 1900 года писал деревья, которые выступали своеобразным костяком его всё уменьшающихся холстов[530]. Встреча Мондриана с кубистской живописью Пикассо и Брака в 1912–1914 годах в Париже стала точкой невозврата в этом поиске — одном из самых целеустремленных и решительных примеров стилистических поисков в области неиллюзорной живописи в XX веке наряду с Пикассо.

Нащупав путь, Мондриан вскоре начал писать картины, существующие в полностью созданном, а не наблюдаемом пространстве: он будто бы устремился к новой атмосфере, к более чистому, легкому воздуху, состоящему лишь из ви́дения и мысли, — туда, где глубинные структуры природного мира могли быть воссозданы в воображаемом пространстве живописи.

Предметом его картин стал сам Париж. Фасады зданий, — вероятно, вокруг его мастерской на улице Департ на Монпарнасе — превращались в своего рода лабиринт из линий и приглушенных тонов: в основном неярких коричневых оттенков кубизма и более мягкой палитры розоватых и серых цветов самого Мондриана. Они передавали анонимность городского пейзажа, увиденного глазами новоприбывшего, живо реагирующего на зрелищность и меланхолию современного города. Подобно картинам Пикассо и Брака, отражающим современный Париж, городские полотна Мондриана ассоциировались с «призрачным городом» из поэмы Т. С. Элиота «Бесплодная земля», великой панорамы изменчивых настроений и атмосферы Лондона 1922 года, отчасти представляющей собой коллаж из цитат от Данте до Бодлера:

Призрачный город,

Толпы в буром тумане зимней зари,

Лондонский мост на веку повидал столь многих,

Никогда не думал, что смерть унесла столь многих.{33}

И всё же только вдали от города Мондриан сумел найти свою собственную форму выражения — за пределами кубизма, за пределами городской суеты. В 1909 году он работал на море в Домбурге, в Нидерландах. Бескрайний простор воды и неба стал тем пространством, которое он смог совместить со своим ви́дением упорядоченной живописи, выражая этим союзом чувство духовного единения с природой.

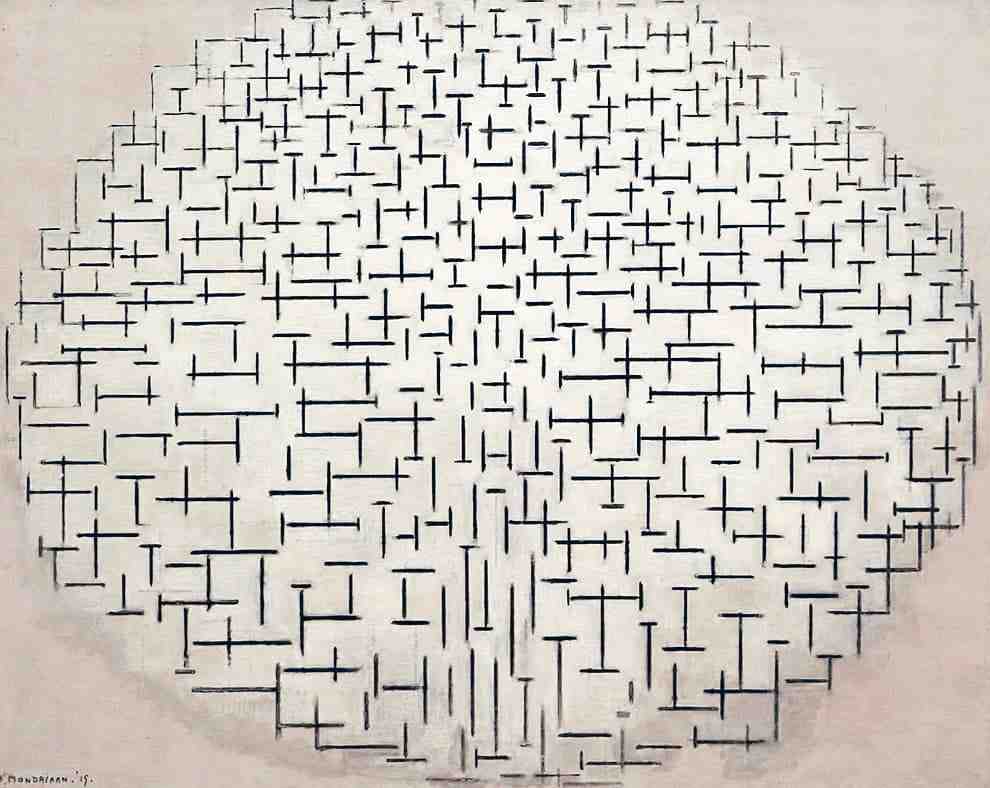

Он снова обратился к морю, когда вернулся в Нидерланды в 1914 году, чтобы навестить умирающего отца; началась война, и ему пришлось остаться там на пять лет. Его последняя картина водного пейзажа, написанная год спустя, превращает море в поле из горизонтальных и вертикальных линий, расположенных внутри овала — формы, возможно, заимствованной из картин Пикассо, таких как «Стол архитектора», но использованной Мондрианом совершенно иначе: у него она представляет всеобъемлющее поле человеческого зрения, благодаря чему создается сильное ощущение, будто перед вами раскинулся настоящий океан, а вы стоите на деревянном причале, уходящем вдаль, в спокойную, сверкающую, серебристую воду.

Пит Мондриан. Композиция 10 в черном и белом: Пирс и океан. 1915. Масло, холст. 85 × 108 см

Вскоре картины Мондриана потеряли всякую связь с природой и вообще с внешним миром: это были чистые творения, как он выражался, человеческого духа[531]. Толстые черные линии, наложенные на белый фон, а также прямоугольники основных цветов, обычно синего, желтого или красного, создают мир, сформированный и выстроенный исключительно на собственных внутренних принципах, и всё же ощущение фасадности или воздушных пространств моря и берега, чувство присутствия человека в природе никогда не исчезает полностью.

Важна была не связь предметов, знаков, цветов и форм с внешним миром, а то, как они были связаны друг с другом, их взаимоотношения внутри произведения. Универсальная красота, как ее описывал Мондриан, заключалась не в подражании или отражении, а в построении образа[532]. Достигая «динамического равновесия», писал Мондриан, живопись может следовать «фундаментальному закону эквивалентности», показывая реальность через отражение глубинных законов природы, а не ее внешних проявлений — что эквивалентно жизни[533].

Похожая идея уже возникала в другой части света — в России, среди группы художников и писателей, — среди которых были Казимир Малевич и Владимир Татлин, — противопоставивших себя натурализму, господствовавшему на протяжении веков. Они считали, что сила образа проистекает исключительно из его форм и структуры, а не из того, что он изображает. Образ не был прозрачным окном в мир — он сам по себе был миром. Вместо того чтобы копировать привычный уклад, живопись может пробудить в нас новое понимание вещей, делая привычное странным, точно так же как символизм Гогена показал нам новый взгляд на жизнь. Как писал в 1917 году русский критик Виктор Шкловский в своем эссе «Искусство как прием»: «…чтобы вернуть ощущение жизни, почувствовать вещи, для того, чтобы делать камень каменным, существует то, что называется искусством. Целью искусства является дать ощущение вещи как ви́дение, а не как узнавание»[534].

Простое копирование природы — это «ложное понимание», писал Казимир Малевич в буклете, опубликованном для выставки с радикальным названием «Ноль-десять» — «0,10», проходившей в Петрограде в декабре — ноябре 1915/16 года. Истинная цель живописи, провозглашал Малевич, заключается в «создании новой формы». И это не обязательно живопись или скульптура: «20 раз поставить один и тот же стакан — тоже творчество»[535]. Футуристы проложили путь через прославление скорости — этой невидимой величины — и машинного века. Но именно Малевичу (по крайней мере, он так думал) суждено было завершить идею выхода «к самоцели живописной, к непосредственному творчеству». Следовало выбросить из живописи всё лишнее, как балласт из лодки, чтобы она не утонула, оставив только цвета и формы — легкие, плавучие, интуитивно выхваченные из небытия самопровозглашенным творческим гением художника.

На выставке «0,10» были представлены холсты Малевича с цветными формами и скульптуры художника Владимира Татлина — листы железа и алюминия, подвешенные на тросах и парящие в углу, которые он называл «контррельефами», — скульптуры, изображающие ничто, заданные лишь свойствами материалов, из которых сделаны: надежная квадратность дерева, отражающая прозрачность стекла, гибкая и ковкая твердость металла.

Чему противопоставлялись эти контррельефы? Они противопоставлялись всем образам, что были до них, идее копирования природы. Противопоставлялись самой природе. И всё же, отчего металлические формы Татлина и «Черный квадрат» Малевича, показанный на выставке «0,10» (просто квадрат, написанный черной краской на светлом фоне небольшого холста), кажутся нам такими сильными и даже прекрасными работами? Кажется, их мог сделать кто угодно, но, конечно, никто, кроме Малевича и Татлина, их не сделал: в нужный момент, так, чтобы этот чистый, радикальный образ и объект стал символом духа общественных перемен. Контррельефы Татлина довели до вызывающей крайности идеи кубизма, в частности, рельефные работы Пикассо, которые он видел в Париже в 1914 году. Ненатуралистическая живопись Малевича — «супрематизм», как он с экстатическим энтузиазмом называл ее, — была завершением начатого Гогеном поиска такой живописи, которая не повторяла бы природные формы, а создавала новый видимый мир, не подчиняющийся ничему, кроме самого себя.

Куда же вело это путешествие в новые воображаемые миры? Если цель картины или скульптуры не в том, чтобы воссоздавать внешнюю сторону вещей, то должна ли она вообще что-то изображать? Возможно, произведение искусства должно быть целиком связано лишь с идеями, с мышлением, а не со зрением. Возможно, произведение искусства вообще не может быть физическим «творением».

Именно такие вопросы крутились в голове французского художника Марселя Дюшана в 1913 году. Его картины, возникшие на основе кубизма, были странными фантазиями даже с точки зрения его коллег-художников. Картина «Обнаженная, спускающаяся по лестнице», — на которой едва можно различить женщину, спускающуюся по лестнице, и которая напоминает очень медленную футуристическую картину или невнятную кубистскую и одновременно невероятную интеллектуальную вариацию того и другого, — была не принята на выставку, организованную другими энтузиастами кубизма в Париже, в том числе двумя старшими братьями Марселя — Жаком Вийоном и Раймоном Дюшан-Вийоном, а также художниками Альбером Глезом и Жаном Метценже.

Тогда, может, стоит выйти за рамки самой живописи и выбросить из лодки даже цвет и форму, но при этом продолжать творить? Может ли сам акт выбора стать творением? Может ли любой объект быть преобразован или перенаправлен в искусство, будучи выбранным для созерцания? Сложные вопросы, которые потребовали долгих часов размышлений.

Марсель Дюшан сидел в своей мастерской, думал, курил.

Он встал и положил руку на велосипедное колесо, установленное на деревянном табурете, — просто ради интереса. Он раскрутил его и снова сел думать, завороженный сверкающими спицами, бесконечно бегущими по кругу.

И вот он, первый реди-мейд: обычный предмет, лишь слегка (или даже совсем не) преобразованный и представленный как произведение искусства. Почему бы и нет? Реди-мейд (этот термин, обозначающий на английском «готовое изделие», Дюшан придумал пару лет спустя, по прибытии в Америку, где всё казалось ему уже «готовым», в противоположность сделанному на заказ) ставил перед зрителем вопрос: зачем мы смотрим на изображения, живописные или скульптурные? Что мы видим в них такого, чего не находим во всём другом? Реди-мейды Дюшана спровоцировали яростные споры, как в свое время «Авиньонские девицы» Пикассо, но на сей раз шокировала не техническая смелость, а неожиданность выбора.

За «Велосипедным колесом» последовали другие реди-мейды: сушилка для винных бутылок, лопата для снега, вешалка и самый прославленный — керамический писсуар, перевернутый на бок и загадочно подписанный «R. Mutt». Писсуар был отправлен в апреле 1917 года на выставку Американского общества независимых художников, которая славилась тем, что не имела жюри или процедуры отбора: каждая представленная работа, в соответствии с демократическим идеалом, выставлялась автоматически. Писсуар Дюшана, получивший элегантное название «Фонтан», тем не менее был отвергнут.

К югу от американской границы, в Мексике, демократическая борьба принимала более серьезные формы. С осени 1910 года по всей стране прокатились революционные восстания, направленные против диктатуры Порфирио Диаса. Под руководством Панчо Вилья в штате Чиуауа и Эмилиано Сапаты в штате Морелос партизанские армии боролись за возвращение земли крестьянам — кампесинос — во имя демократии и защиты прав коренных мексиканцев — индейцев.

Идеалы этого революционного периода воплотились в муралах, созданных по заказу правительства в последующее десятилетие, в 1920-е годы: наиболее заметные работы принадлежали мексиканским художникам Диего Ривере, Давиду Альфаро Сикейросу и Хосе Клементе Ороско. Все трое восхищались Россией и были приверженцами политической идеологии коммунизма.

Величайшим глашатаем «мексиканской сущности» (Mexicanidad) — народного духа, воспламенявшего сердца бунтарей, — был Диего Ривера, его муралы словно воплотили в себе образ самой демократии: многолюдные, шумные, всеохватные, часто трудночитаемые, «описывающие в страстных иероглифах каждый этап революции», — писал о них Джон Дос Пассос[536].

Мурал Риверы «История Мексики», венчающий просторную лестницу в Национальном дворце Мехико, представляет собой летопись событий от древнейших мезоамериканских цивилизаций до наших дней. На одной стене Ривера изобразил «ацтекский мир» — панораму Мезоамерики, в центре которой он поместил фигуру Кетцалькоатля (божества в виде пернатого змея) в ярко-зеленом головном уборе. На центральной стене изображены испанское завоевание, времена правления императора Максимилиана — австрийского эрцгерцога, казнь которого в 1867 году положила конец европейскому владычеству в Мексике, — и период диктатуры Порфирио Диаса. Третья часть показывает светлое будущее Мексики при коммунизме.

Среди персонажей фрески «История Мексики» есть и художница Фрида Кало, ставшая женой Риверы в 1929 году. Несмотря на то что Фрида разделяла его политические взгляды и была ярой сторонницей коммунизма, в искусстве она являла собой его противоположность. Вместо размашистых гражданских муралов, наполненных тысячами фигур, она создавала небольшие картины, раскрывающие ее собственную жизнь и ее стойкость перед лицом нескончаемой череды личных трагедий. Столкновение трамвая и автобуса, на котором она ехала, когда ей было 18 лет, оставило на ее теле множественные увечья, так что оставшиеся 29 лет она, по выражению одного из друзей, «жила, умирая»[537]. Боль и страдание стали для нее источником знания, которым она наполняла свои картины. Через год после аварии она писала своему тогдашнему возлюбленному Алехандро Гомесу Ариасу, ехавшему в том же автобусе:

Если бы ты знал, как внезапно ужасное осознание: будто разряд молнии осветил землю. Теперь я живу на планете боли, прозрачной, как лед; но это так же, как если бы я всё постигла в одну секунду.[538]

Но была и душевная боль, которую она испытывала от своего беспокойного замужества с Риверой. Их союз был омрачен изменами с той и другой стороны, а также ее физической неспособностью выносить ребенка, несмотря на многочисленные попытки, — эта внутренняя катастрофа запечатлена в ее живописи.

Череда накопленных травм привела Фриду к ощущению раздвоенности личности, к тому, что в ее картинах проявилось разделение между образами жизненной силы и болезни, между ее преданностью Ривере и ее независимостью как художницы, между Мексикой и Европой как истоком современной живописи (Андре Бретон называл ее сюрреалисткой, но, посетив Париж, она решительно отвергла сюрреалистическую среду, показавшуюся ей переусложненной, сделав исключение лишь для благовоспитанного Марселя Дюшана).

Это раздвоение личности удивительным образом выразилось в одной из ее величайших картин — двойном автопортрете «Две Фриды», созданном в 1939 году, в необычайно плодотворный период, когда она была в разводе с Риверой (вскоре они опять поженились). Фрида, сидящая слева, одета в традиционный наряд техуана (который сапотекские женщины надевали на праздники, ставший после революции символом «мексиканской сущности») — длинное узорчатое белое платье с высоким кружевным воротником и многослойными рукавами; а другая Фрида, справа, одета в «современное» для того времени платье — синий шелковый топ и длинную зеленую юбку. Сердца и артерии выведены наружу, соединены и рассечены хирургическими щипцами, которые держит в руке Фрида слева, кровь течет на платье, смешиваясь с красными цветами, вышитыми на подоле. Фрида справа держит в руке миниатюрный портрет Диего, соединенный с веной, как бы говоря о том, что эта раздвоенность — замещение утраты и признание скорбной независимости, последовавшей за разводом. Чувствуя свое полное одиночество не только из-за утраченной любви, но и из-за неизбывного присутствия физической боли, Фрида держит за руку сама себя.

В том и состоит сила живописи Фриды Кало: несмотря на преимущественно личную тематику — а около четверти из примерно двух сотен ее работ составляют автопортреты, — ее картины никак нельзя назвать свидетельствами нарциссизма. В этом смысле Фрида была большей реалисткой, чем Ривера, — она показывала реальность конкретной жизни, а не мечту об идеальном обществе: однажды она раскритиковала картину Диего, назвав ослепительно-белую лошадь Эмилиано Сапата чистой фантазией, тогда Ривера напомнил ей о своем раннем манифесте, где заявлял, что будет писать прекрасные вещи «для народа».

Однако в итоге именно Фриде Кало удалось глубже задеть душевные струны «народа», поскольку в ее образах было настоящее страдание и чувство личного достоинства. Со временем она вышла из длинной тени своего мужа, и хотя это случилось уже после ее смерти в возрасте сорока семи лет в 1954 году, она обрела славу, не уступающую Ривере, обрела признание, которого она добивалась вопреки всем невзгодам.

Фрида Кало. Автопортрет с обезьяной. 1938. Масло, холст. 40, 6 × 30,5 см

Футуристы поддерживали Первую мировую войну, которая тем не менее унесла жизнь одного из их величайших художников, Умберто Боччони. В других странах энергия войны была обращена против нее самой, превратившись в огонь политического протеста. В Швейцарии и Германии дадаисты выступали против традиций и ее условностей, делая всё возможное, чтобы уничтожить прошлое и выработать совершенно новое представление о том, что такое художник.

Энергия протеста дадаистов была прямой реакцией на ужасы Первой мировой войны, которая в результате применения механизированного оружия, впервые в истории, привела к гибели миллионов людей. Художники видели ужасы войны воочию и пытались их запечатлеть. В своей серии гравюр «Война» Отто Дикс постарался как можно непосредственнее показать ужасные увечья и страшную смерть людей в окопной войне, а также крах морали в обществе в целом. Он почувствовал себя в силах создавать такие изображения лишь в 1924 году, через шесть лет после окончания войны.

Четкого смыла слова «дада» никто не знал — оно обозначало стремление к иррациональному внутри группы, что в значительной степени диктовало манеру поведения, особенно во время проведенной ими Первой Международной дада-ярмарки, проходившей в Берлине в 1920 году в галерее Отто Бурхарда и организованной Георгом Гроссом, Раулем Хаусманом и Джоном Хартфилдом. Стены галереи были исписаны лозунгами: «Воспринимайте Дада всерьез!» — иронично призывал один из них, а сами картины были буквально собраны из газетных вырезок, представляя сатирическую карикатуру на современную жизнь и подчеркивая антивоенный, антибуржуазный посыл. «Если раньше огромное количество времени, любви и усилий тратилось на то, чтобы изобразить человеческое тело, цветок, шляпу, густую тень и прочее, то сегодня нам достаточно взять ножницы и вырезать из картин или фотографий то, что нам нужно», — писал поэт и дадаист Виланд Херцфельде в предисловии к каталогу[539]. Это была выставка-продажа, однако была продана лишь одна работа (впоследствии утраченная), а на организаторов подали в суд за клевету на военных — хотя, с точки зрения дадаистов, это был хороший результат.

Джон Хартфилд, Рауль Хаусман и Ханна Хёх брали фотографии и репродукции из газет, вырезали и склеивали их, создавая фотомонтажи с броским посылом: так, коллажи Джона Хартфилда кричали об угрозе демократии и рабочему классу со стороны фашизма и авторитарной политики. Их вдохновляло творчество русских художников, в частности, Александра Родченко, который осудил традиционные формы искусства, выведя конструктивизм за рамки живописи Малевича и скульптуры Татлина в сферу фотомонтажа и продвинувшись гораздо дальше сравнительно приличных выдумок Пикассо и Брака. Коллажи Хартфилда, как и произведения его коллег-дадаистов, основывались на потоке фотографических изображений, наводнивших современное общество, и показывали, как легко можно манипулировать этими изображениями в политических целях. Ханна Хёх создала визуальный компендиум германской политики, последовавшей за окончанием войны и пролетарских революций 1919 года, в своем коллаже «Разрез кухонным дада-ножом пивного живота Веймарской республики», который был выставлен в следующем году на Первой Международной дада-ярмарке. Разрез, о котором идет речь в заголовке, проходил через эпохи и условности: Новая Женщина — раскрепощенная и свободная в передвижении — изображена рядом с вырезанными изображениями мужчин-политиков. В центре — фото из газетной статьи художницы Кэте Кольвиц, которая только что стала первой женщиной-профессором в Берлинской академии искусств. Во многих странах, в том числе в Германии и Великобритании (Норвегия опередила их несколькими годами ранее), женщины получали право голоса и теперь активно участвовали в жизни художественных кругов.

Хёх принадлежала к тому поколению женщин, которые впервые получили возможность участвовать в создании произведений искусства наравне с мужчинами, а не в качестве некоего исключения, уступки или приглашения с их стороны. Правда в том, что история изобразительного искусства, которая началась с возникновения оседлой жизни, то есть около 12 000 лет назад, — это лишь половина или даже меньшая часть той истории, что могла бы быть, учитывая, что подавляющее большинство изображений, созданных человеком на протяжении всего этого периода, было утрачено и сохранившееся — это в основном обломки времени. По тем скудным следам, что остались нам от первобытного человечества, от периодов охоты, собирательства, пещерного существования, можно предположить, что женщины играли более значительную роль в создании изображений. И наконец, в XX веке женщина-художник перестала быть исключением: это уже не просто талантливая дочь, жена или сестра состоявшегося художника, получившая разрешение продолжить карьеру, — всё чаще женщины становятся создателями образов, потому что представляют альтернативный взгляд на мир, где доминировали мужчины. Мы видели это на примере Мэри Кассат, Элизабет Виже-Лебрен и Проперции де Росси. В ХХ веке этот альтернативный взгляд обнажил предрассудки, заложенные в самом нашем мировосприятии и способе его представления. Предрассудки сохранились в языке, используемом для описания искусства прошлого, от «Ренессанса», то есть «возрождения» того искусства, которое создавалось исключительно художниками-мужчинами, до почитания «старых мастеров». Вынашивание и воспитание детей, а также опыт детства, занимающие центральное место в нашей жизни, считались маргинальными темами для произведений искусства, так что в западном искусстве единственным дозволенным изображением матери и ребенка было изображение женщины, забеременевшей, оставаясь при этом девственницей.

Именно эти истины, наряду с ужасами войны, решительно обнажались дадаистами и другими художниками во время больших реформационных волн, захлестнувших Германию в 1920-е годы. Художники создавали рискованные высказывания, отвечавшие потребности в новых голосах в новую демократическую эпоху.

Однако это не значит, что их хорошо принимала «обычная» публика. «Велосипедное колесо» Дюшана было утеряно в 1915 году, а «Фонтан», после того как его не приняли на выставку в 1917 году, был отдан неизвестно куда. Только в 1950-х годах реди-мейды вновь вышли на свет, обрели широкую известность и влияние. Даже картина «Авиньонские девицы» Пикассо почти два десятилетия хранилась в его мастерской и выставлялась всего один раз, прежде чем в 1924 году была продана французскому кутюрье Жаку Дусе.

Эти произведения шокировали как своей формой, так и содержанием. И всё же с наибольшей остротой и провидением этот шок выразился в литературе. Ни одно произведение тех лет, за исключением, пожалуй, «Авиньонских девиц» Пикассо, не было столь шокирующим, как «Улисс» — длинный роман Джеймса Джойса, в котором герой, Леопольд Блум, путешествует по Дублину в один из дней 1904 года. Мы вполне могли бы представить себе, как Блум посещает бордель на Каррер д'Авиньо. За основу книги Джойс взял эпизоды гомеровской «Одиссеи», используя их для пересказа событий жизни Блума, его жены, певицы Молли, у которой после обеда назначено свидание с ее гастрольным менеджером Блейзом Бойланом, и Стивена Дедала, автобиографического персонажа, известного по предыдущему роману Джойса «Портрет художника в юности».

Как и Одиссей, Блум — герой, хотя это героизм, опрокинутый в повседневный мир Дублина и описанный часто на непонятном языке с бесконечными отсылками и цитатами, так что «Улисс» кажется историей самого английского языка — и действительно, один из эпизодов, «Быки солнца», состоит из длинной череды пародий на английский язык на всех этапах его развития — от древних языческих форм через среднеанглийский и кельтские легенды и вплоть до критических трудов Джона Рёскина. Знаменитая заключительная часть романа — длинный грубый монолог Молли, лежащей в постели и неспособной заснуть, — является шокирующей кульминацией неустанного разрушения Джойсом условностей письма и морали. Однако здесь, как и в случае с разнузданными «Авиньонскими девицами» Пикассо, цель автора в том, чтобы достичь более глубокой формы творения — той, что возникает из глубин запрятанных воспоминаний, осколков детства и коллективной памяти, той долгой истории, которая нас сформировала. Именно об этом мы читаем у Джойса в переплетении фраз, в свободном потоке его слов, примером чему служит длинная часть, в которой Блум размышляет о происхождении воды при включении крана. Как говорит Стивен Дедал в начале романа: «Краеугольный вопрос о произведении искусства — какова глубина жизни, породившей его»{34}.

Столь сложные новые формы искусства и литературы носили эзотерический характер, они не были ни широко известными, ни уж точно общепринятыми. Большинство людей в худшем случае считали их проявлениями сумасшествия, а в лучшем — не более чем шуткой.

Шутки, однако, могут указывать на серьезные вещи, как писал Зигмунд Фрейд в 1905 году. Это способ выявления бессознательных привычек и работы человеческого разума — глубоко укоренившихся воспоминаний, которые формируют поведение, но при этом проявляются лишь в завуалированной, закодированной форме, в виде шуток, оговорок или снов. Еще одним способом проникнуть в работу человеческого разума Фрейд считал образы: наибольшую известность получило его исследование творчества Леонардо да Винчи, в котором он проследил скрытую связь детского опыта художника с картинами и рисунками, создаваемыми им на протяжении последующей жизни. Само творчество, по мнению Фрейда, каким-то образом связано с глубокими бессознательными влечениями, которые можно проследить в детском опыте: это продолжение детской игры, исполнение желаний, часто сформированных в ранние годы, и ощущение потребности и недостатка в чем-либо[540]. Таким образом, труды Фрейда и его последователей стали ключом к восприятию воображения художников со времен Гогена.

Джорджия О’Кифф. Черный ирис. 1926. Масло, холст. 91, 4 × 75,9 см

Не все художники соглашались с таким подходом, предпочитая видеть в образах нечто большее, нежели просто симптомы или загадки, которые нужно разгадывать. Американская художница Джорджия О›Кифф заполняла свои холсты лепестками и репродуктивными внутренностями цветов — тычинками и пестиками. Их мягкие, чувственные формы манят нас, как будто соблазняя. Картина «Черный ирис», написанная в 1926 году, является одной из самых притягательных: четко прописанные, но нежные и обволакивающие формы заманивают наш взгляд в темный репродуктивный центр цветка. Темой картины является не столько цветок, сколько этот проход в темную сердцевину вещей, легко интерпретируемый в терминах сексуального желания. Сама О›Кифф искренне сопротивлялась такой интерпретации — она утверждала, что это больше говорит о тех, кто смотрит на ее картины, чем о том, что она сама думала или, возможно, имела в виду[541].

Нашлись и такие художники, которые восприняли выводы психоанализа буквально. В 1924 году в первом манифесте своего нового движения поэт Андре Бретон описал сюрреализм как «психический автоматизм», поток сознания, способ создавать образы «вне всякого контроля со стороны разума, вне каких бы то ни было эстетических или нравственных соображений»[542]. Для Бретона и тех художников, которых он ассоциировал с сюрреализмом, свобода от всякого контроля могла означать либо случайные, неразборчивые «автоматические» рисунки, как у Андре Массона, либо сновидческие образы в картинах Жоана Миро, Макса Эрнста и Джорджо де Кирико. Из всех сюрреалистов больше всех увлекался трудами Фрейда испанский художник Сальвадор Дали, для него они были источником самых скандальных и запретных образов.

В своих картинах 1930-х годов Дали использовал фотографическую или, по крайней мере, детально-реалистичную технику, создавая образы снов (или тем, что воспринимается таковым) — тревожные, захватывающие или просто странные. Именно в сновидениях, писал Фрейд в 1900 году, то, чего мы желаем, и те желания, которые мы подавляем в своем сознании, возвращаются к нам, зачастую трансформируясь при этом в загадки. Книга Фрейда «Толкование сновидений» стала для Дали откровением, когда он прочитал ее на испанском языке в 1925 году: она легла в основу его лучших картин, созданных в течение последующих двадцати лет. Невесомый, озаренный светом мир, в котором странные фигуры исполняют порой гротескные символические роли, изображенные в мельчайших деталях, находит свой исторический эквивалент, пожалуй, в картинах Иеронима Босха — они были хорошо знакомы Дали по музею Прадо в Мадриде[543]. Сексуальное желание сочетается с детскими воспоминаниями, искаженными благодаря изобретенному Дали «параноидальному» методу живописи, при котором образы раздваиваются, так что форма спящей женщины может быть также прочитана как форма стоящей лошади, а на картине 1937 года «Метаморфозы Нарцисса» скрюченная фигура превращается в руку, держащую яйцо. «Насилие параноидальной мысли» превращает один образ в другой, писал Дали в своем эссе «Гниющий осел» в 1930 году[544]. Это замечание относится и к самому созданию образов — к нашей способности видеть в конфигурации линий лицо или лошадь, способности, которую мы воспринимаем как нечто само собой разумеющееся.

Несмотря на всю причудливость изображений и сопоставлений, достигшую апогея в композиции Дали 1938 года «Телефон-омар» — телефонном аппарате с красным лобстером вместо трубки, — картины и скульптуры Дали никогда не производили впечатления случайности или какой-то сложной шутки. Отчасти это было связано с подлинностью опыта художника, детских воспоминаний и желаний, на которые он опирался, а также с его скрупулезной техникой. Кроме того, несмотря на всю одержимость собственным безумием (что всегда является признаком здравомыслия), Дали не был закрыт для окружающего мира. Телефоны появляются и в ряде картин, созданных в том же году, что и «Телефон-омар», и содержащих отсылки к Адольфу Гитлеру и британскому премьер-министру Невиллу Чемберлену. На картине «Горное озеро» на фоне озера, форма которого навязчиво напоминает рыбу, на костыле висит телефонная трубка, ее оборванный провод протянут к другому, чуть более высокому костылю. Странные горы на заднем плане, кажется, сами превращаются во что-то другое, хотя во что именно — неясно. Черную телефонную трубку с оборванным шнуром и тонкие костыли можно рассматривать как намек на неудачную дипломатическую попытку Чемберлена умиротворить Гитлера и избежать войны.

Когда в 1938 году в Лондоне Дали встретился с Фрейдом, своим героем, он принес с собой «Метаморфозы Нарцисса». Фрейд был впечатлен техникой Дали, но усомнился, что его картины действительно являются выражением бессознательных желаний. Они были слишком продуманными, слишком сознательно бессознательными. Психоанализ же ставил целью раскрыть любые образы, а не только те, которые так явно предлагали себя для расшифровки.

Что бы о них ни говорили, картины Дали были мощными символами времени. В конце 1930-х годов, c приходом фашизма, небо над Европой потемнело. В сердце этой тьмы, в Германии, блистательная культура, которая складывалась там с 1918 года, в период Веймарской республики, была практически уничтожена в одночасье, когда художников стали вытеснять из общественной жизни и отправлять в изгнание. Картины и скульптуры конфисковывались из музеев и клеймились как «дегенеративное искусство», как доказательства современного «вырождения», развращающего иностранного влияния и двойного зла — иудаизма и большевизма.

Ни одно учебное заведение не ощутило этот кризис в большей степени, чем Баухаус, школа дизайна, основанная архитектором Вальтером Гропиусом в Веймаре в 1919 году. В отличие от академий, которые на протяжении веков были главными центрами обучения художников, Баухаус Гропиуса объединил «изящные» формы искусства — рисунок, живопись и скульптуру — с «прикладными», такими как металлообработка, ткачество и дизайн мебели. Идея заключалась в том, чтобы разрушить барьер между ремесленниками и художниками, выпуская студентов, которые могли бы стать великими мастерами искусства, но при этом вносили бы вклад в повседневную жизнь. Творчество должно было стать доступным для общества, а не только для посвященных, богатых коллекционеров и эстетов.

Славу Баухауса составили художники, которых Гропиус убедил преподавать в его школе, среди них были дизайнеры текстиля Анни Альберс и Гунта Штёльцль, а также художники Пауль Клее, Василий Кандинский и Оскар Шлеммер, каждый из которых привнес в школу свои творческие идеи.

Первые годы работы школы были отмечены мистицизмом, но со временем его сменили более рациональные подходы. Для Пауля Клее, который начал там преподавать в 1921 году, самой целью создания изображений и обучения технике было исследование тайны творчества. Это был вопрос проникновения под поверхность к сути вещей, к невидимым элементам природы, которые структурируют и формируют наш мир, — к тем самым «эквивалентам жизни». Кроме того, для Клее создание образов было повторением библейского Сотворения мира, описанного в Книге Бытия: создание всего из ничего. Посредством интуитивного, вдохновенного использования основных элементов живописи и рисунка, линии, тона и цвета художник извлекает форму из пустоты и отправляется в мистический поход к источнику творчества, «где хранится тайный ключ ко всему», — писал Клее[545].

Небольшие картины Клее, часто выполненные акварелью, проникнуты его глубоко личным ви́дением и технической изобретательностью, что в большой степени сближает их с картинами Уильяма Блейка — как внешне, так и тем мистическим замыслом, который вкладывали в них авторы. Как и Блейк, Клее восхищался творчеством детей и другими видами неакадемического, любительского изобразительного искусства, которые он открыл для себя еще в начале карьеры в составе группы «Синий всадник» вместе с Кандинским и Францем Марком. Это был поиск подлинного — того, что Гоген искал в Полинезии или Пикассо в африканских скульптурах, увиденных им в Трокадеро в Париже. В случае Клее это также стало почвой для веселого юмора, который сквозит в его работах, придавая им совершенно особый характер.

Как и многие другие художники, Клее был уволен с должности преподавателя нацистскими чиновниками и в 1933 году покинул Германию, чтобы провести последние годы жизни, работая в доме своего детства в Берне, в Швейцарии. Его картины были включены в печально известную выставку «Дегенеративное искусство» («Entartete Kunst»), впервые организованную в Мюнхене в 1937 году. По иронии судьбы это была первая большая выставка, где демонстрировались новые формы изобразительного искусства, возникшие с начала века, и она показала, что из всех стран именно Германия первой предвидела сопротивление широкой публики этим формам.

Баухаус был в центре культурной жизни во время политически нестабильной Веймарской республики. Будучи прогрессивной школой левого крыла, он дважды был вынужден переехать из-за консервативных местных властей, сначала из самого Веймара в 1925 году, а затем из Дессау в 1932-м, прежде чем открыться в последний раз в значительно усеченном виде в Берлине. На следующий год национал-социалистическая партия заставила Баухаус закрыться навсегда: к тому времени существование либерального учебного заведения столь широких взглядов в Германии стало соверешенно невозможным.

Альберто Джакометти. Дворец в 4 часа утра. 1932–1933. Дерево, стекло, проволока, веревка. 63 × 71,8 × 40 см

В середине XX века пейзаж помрачнел, а свобода творческого воображения — от разорванных миров кубизма до сновидческих пейзажей сюрреализма — к моменту начала в 1939 году Второй мировой войны сошла на нет, по крайней мере, в Европе. Вместо философских размышлений о том, как мы воспринимаем мир, или о том, что может представлять собой творчество и создание образов, художники стали задавать серьезные вопросы о жизни, смерти и выживании, а также о природе самого существования.

Швейцарский скульптор Альберто Джакометти описывал свою лаконичную проволочную скульптуру «Дворец в 4 часа утра», созданную в 1932 году, как изображение его матери (фигура слева), его возлюбленной (скелетная форма справа) и его самого (бобовидная форма в центре) — таким образом, это психодрама, возникающая из очень личных переживаний, не понятных никому, кроме, возможно, самого Джакометти[546]. Непроницаемая логика сновидений была специализацией сюрреалистов, и Джакометти принял ее на вооружение.

И всё же в этой миниатюрной конструкции, похожей на модель театральной декорации к трагедии, мы можем разглядеть образы Европы 1930-х годов: истонченный, темный, безмолвный дворец, из которого постепенно, на протяжении десятилетия, уходила жизнь. Джакометти, работая с живой моделью, ослаблял форму, истончая и сокращая ее, пока не оставалось почти ничего, словно он стремился изобразить человеческую фигуру, воспринимаемую как нечто очень далекое. Эти скульптуры и картины, которые занимали Джакометти до самой его смерти тридцать лет спустя, представляли его размышления о механизмах ви́дения и об ощущении человеческого присутствия, и в этом они ближе к живописи Сезанна, чем к работам любого другого скульптора XX века. Оба художника были озабочены тем, что происходит на дистанции между художником и объектом: как физическая недостижимость вещи — будь то горы или человека — влияет на то, как она воспринимается.

После того как Париж сдался немецкой армии, Джакометти отправился на юг, в Женеву. Вернувшись в Париж уже после войны, он продолжил начатое в 1930-е годы и создал свои самые запоминающиеся скульптуры — стоящие или идущие худые фигуры, ставшие олицетворением суровых послевоенных лет. Другие художники оставались в изгнании, по мере возможности приспосабливаясь к новой среде. Мондриан бежал из Парижа в Лондон в 1938 году, а в 1940-м переехал в Нью-Йорк, спасаясь от «Блица». Для тех, кто наблюдал за развитием его живописи на протяжении многих лет, изменение стиля в последние четыре года его жизни (он умер в Нью-Йорке в 1944 году) было судьбоносным, несмотря на то что оно состояло лишь в замене черных линий на цветные и в нарушении баланса и покоя его композиций. Эта реакция на энергию городской жизни и ритмы джаза была отражена в названии картины «Буги-вуги на Бродвее», которую он тем не менее считал неудачной; в последние годы Мондриан стремился к ощущению глубины и иллюзии, что противоречило классическому равновесию его ранних картин. Он усовершенствовал композицию с помощью цветных полосок — красной, желтой и синей, — которые он бесконечно переставлял на поверхности холста, создавая, по его словам, ощущение «универсальной красоты», проникнутой индивдуальным чувством изменчивости, нестабильности мира. Картина «Нью-Йорк I», состоящая из переплетения линий, может быть планом города или видом с воздуха на квартал небоскребов, где жизнь течет вокруг их монументальных форм. В отличие от его ранних изображений океанских просторов, это образ регламентированного человеческого мира, сдерживаемого и подконтрольного — противоположного природному изобилию.

Пит Мондриан. Нью-Йорк I. 1942. Масло, холст. 119, 3 × 114,2 см

Пока Мондриан совершенствовал образ идеально упорядоченного, стерильного плана города в своей мастерской на 59-й улице, художник Джейкоб Лоуренс запечатлевал другую сторону города к северу от 125-й улицы, в верхней части Гарлема. Мондриан искал чистоту в «абсолютном» изображении, построенном из цветных линий, Лоуренс же непосредственно сталкивался с миром: его небольшие картины акварелью и темперой были посвящены истории и современной жизни чернокожих. Лоуренс родился в Нью-Джерси в 1917 году и начал рисовать после переезда с матерью в Гарлем, когда был подростком. Гарлем стал знаменитым местом расцвета черной культуры в Америке — музыки, живописи, скульптуры и литературы — «Гарлемского ренессанса», как его стали называть. Лоуренс вырос в этой энергичной среде, где «движение, цвет, веселье, пение, танцы, бурный смех и громкие разговоры» оживляли «величайший негритянский город в мире», как о нем писали[547]. Молодого художника Лоуренса подбадривало и поддерживало старшее поколение, уже сделавшее себе имя, включая скульптора Аугусту Сэвидж, которая в 1932 году открыла собственную школу на 143-й улице. Муралы, созданные Аароном Дугласом в 1934 году для филиала Нью-Йоркской публичной библиотеки на 135-й улице, а также серия под названием «Аспекты негритянской жизни», показывающая историю афроамериканцев, восходящую к их прародине — Африке, стали предвестниками собственного уплощенного, символического стиля исторической живописи Лоуренса.

Интерес Лоуренса к истории чернокожего населения пробудили лекции, которые он слушал в публичной библиотеке на 135-й улице, за чем последовало более тщательное изучение биографий афроамериканцев, первыми пробивших путь к вершинам политики. В 1930-е годы он завершил серию картин, посвященных Туссену-Лувертюру, основателю Гаити как первой черной республики, а также борцам за свободу Фредерику Дугласу и Гарриет Табмен — ведущим представителям движения против рабства XIX века. С помощью наглядных, ясных образов и детальных подписей картины Лоуренса рассказывают о жизни этих исторических персонажей, особенно в серии 1941 года «Миграция негров», в которой история его семьи сплетается с историей обширной миграции чернокожих с американского юга на север и в Гарлем.

Он также запечатлел Гарлем своего времени в серии из тридцати картин, выполненных в той же уплощенной, угловатой манере. Мы видим сцену, как фотограф, установив свой штатив на улице, снимает зажиточную пару, которая замирает на месте от внезапного блеска лампы-вспышки. В акварели 1942 года Лоуренс запечатлел бизнесмена и строителя, фургон доставки и спускающихся в люк рабочих, лошадь, запряженную в телегу и везущую кровать. Перемещение — непрерывный процесс современного города. Эти сцены и фигуры обладают «лаконичной силой абстрактных символов», как писал о Лоуренсе в то время Джеймс Амос Портер, его коллега-художник[548].

Гарлем был запечатлен и на фотографиях Джеймса Ван Дер Зее — возможно, именно его Лоуренс изобразил на своей картине как фотографа. Однако сам Лоуренс работал в решительно нефотографическом ключе, создавая образы, которые предлагали альтернативу фотографическому натурализму — тому типу изображений, которые к середине 1940-х годов проникали во все сферы жизни. Мондриан тоже неявно отвергал фотографию. Слово «абстракция» слишком слабо описывает его живопись — ненатуралистичную, нефотографическую, самодостаточную в том смысле, в каком это понимал Матисс: прежде всего она физически присутствует, а не отсылает к чему-то другому и не служит окном в мир.

Джейкоб Лоуренс. Фотограф. 1942. Акварель, гуашь, графит, бумага. 56,2 × 77,5 см

Эти художники стремились придумать технику для кодирования своего восприятия. Мастерство Лоуренса в его владении акварелью и темперой — красителем, смешанным с яичным белком, — придает «его поверхностям твердость и блеск, — пишет Портер, — которые мы находим в персидской плиточной керамике или итальянских фресках»[549]. И действительно, его картины рассказывают истории так же, как религиозная фресковая живопись Мазаччо и других итальянских художников XV века, укореняя эти истории в современном им мире. Именно среда, в которой жил художник, а не его теоретические построения, порождала формы живописи и скульптуры XX века. Даже Мондриан, самый аскетичный из живописцев, не избежал влияния энергии нового мира, окружавшего его в Нью-Йорке. При всех своих различиях, и Лоуренс и Мондриан почувствовали в середине XX века нечто очень важное — ощущение неизбежных перемен, подъема нового демократического мира. Если Мондриан воспринимал новую энергию, которую можно было вдохнуть в геометрическую живопись, энергию, которой наполнялся сам город, то Лоуренса интересовала энергия иного рода: политика народной жизни и человеческая борьба. В начале 1940-х годов мир находился в состоянии войны с самим собой, и развернувшиеся трагедии человеческой жизни и мира природы будут определять образы искусства до конца века.

ТЕЛЕГРАМ

ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник

Книжный Вестник Поиск книг

Поиск книг Любовные романы

Любовные романы Саморазвитие

Саморазвитие Детективы

Детективы Фантастика

Фантастика Классика

Классика ВКОНТАКТЕ

ВКОНТАКТЕ