Глава 17. Впечатляющие мелочи

К началу XV века масляная живопись уже давно была известна как яркое и выразительное живописное средство, впервые упомянутое в XII веке в руководстве для художников. Однако всё это время масло считалось непрактичным, в основном из-за долгого времени высыхания. Некоторые краски могли сохнуть неделями. Тем не менее фламандские мастера во главе с Яном ван Эйком решили эту проблему, добавив в краску сиккативы (вещества, ускоряющие высыхание) и превратив состав в тонкий, прозрачный глянец, который можно было наносить на доску или холст с филигранной точностью. В результате стала возможной максимально жизнеподобная передача реальности, отражающая мир с поразительной ясностью и детальностью[299].

Если венецианцам постоянно требовались всё более крупные кисти для создания поэтичности, на севере кисти становились всё тоньше — иногда это были всего несколько беличьих волосков, зажатых в металлический ободок, которые обмакивались в краску. Этот миниатюризированный взгляд на мир развился, по крайней мере, отчасти, из книжной миниатюры, которая веками являлась основным занятием живописных мастерских. В манускриптах, иллюминированных мастерскими Северной Европы и Парижа, для создания тонко прорисованных изображений использовалась яичная темпера. «Роскошный часослов», созданный братьями Лимбург для герцога Беррийского, был, как мы уже видели, одной из самых изысканных иллюстрированных книг, сделанных во Франции в начале XV века. Несколько десятилетий спустя ведущими именами своего времени в области живописи в технике яичной темперы стали Симон Мармион, работавший в Валансьене, и Жан Фуке, работавший в Туре для французского короля.

Фуке осваивал ремесло в Париже, где научился изображать миниатюрные сюжеты в замысловатых архитектурных декорациях; однако лишь поездка во Флоренцию и Рим, во время которой он познакомился с открытиями Брунеллески, Фра Анджелико и их поколения, открыла ему новый мир живописи. Миниатюры Фуке, написанные для «Часослова Этьена Шевалье» вскоре после того, как художник вернулся из Италии и обосновался в Туре, совмещают в себе фламандский реализм — в частности, портретный — с трудоемкой точностью флорентийского рисунка.

Фуке и Мармион вслед за братьями Лимбург достигли вершин миниатюрной живописи яичной темперой. Лишь новая техника масляной живописи могла помочь им сделать следующий, решающий шаг в бесконечно более реалистичный мир естественного света и блестящих деталей — тот, что в полной мере заслуживал эпитета «иллюминированный» (то есть «озаренный светом»), — и этот шаг предстояло сделать обоим художникам. К тому моменту, когда Фуке вернулся из Италии, то есть в конце 1440-х годов, эра масляной живописи уже полным ходом разворачивалась в Нидерландах.

Жан Фуке. Этьен Шевалье и его небесный покровитель святой Стефан поклоняются Мадонне и Младенцу. Часослов Этьена Шевалье. Около 1445. Темпера, пергамент. 20, 1 × 14,8 см

Хотя Ян ван Эйк не изобрел масляную живопись (как долгое время считалось), тем не менее он сыграл гигантскую роль в ее формировании как отдельной и полноценной техники. Если Джотто был первым великим живописцем человеческой натуры, то Ян ван Эйк стал первым живописцем природного света. В картине «Мадонна канцлера Ролена», написанной по заказу высокопоставленного чиновника при герцоге Бургундии Филиппе Добром Никола Ролена, молящийся заказчик изображен перед удостоившей его своим явлением Девой Марией. Далекий пейзаж на заднем плане изображен с такой наблюдательностью и с такой поразительной техничностью, что кажется, будто мы действительно видим солнце, сверкающее на снежных вершинах гор. Это один из первых пейзажей, написанных маслом, и он остается непревзойденным по отраженной в нем реальности!

Масляная живопись показывает, как наше восприятие мира складывается из отблесков, сверкания металла, мягкости бархата, шершавости камня, бликов на воде и рассеянного в воздухе света, где солнечные лучи по-разному преломляются в течение дня. Мистическое явление Мадонны с Младенцем, которое видит Никола Ролен, подняв глаза от молитвенника, возникает при первых лучах солнца[300]. Сквозь лоджию, где они сидят, за цветочным садом с лилиями, розами и ирисами, среди которых скачут сороки и ходят павлины, видна река с перекинутым через нее мостом и людьми, спешащими по своим утренним делам. Река убегает далеко-далеко, к голубым холмам и туманным горам. На берегу со стороны Девы Марии расположен город со шпилями церквей; а со стороны Ролена видны мирские здания и виноградники на склонах холмов. Ролен был известен тем, что культивировал изысканные сорта бургундского вина[301].

Ян ван Эйк. Мадонна канцлера Ролена. Около 1435. Масло, дерево. 66 × 62 см

Ян ван Эйк. Мадонна канцлера Ролена (деталь)

Ван Эйк был первым живописцем, которому удалось передать невероятно разнообразную материальность видимого мира и невесомость его атмосферы[302]. Его картины переполнены деталями и внезапными сменами масштаба, что превращает их в замысловатые головоломки. Отчасти их волшебство обусловлено единством направления и интенсивности освещения, словно момент внезапного озарения был каким-то образом схвачен навечно: эффект, вероятно, требовавший скрупулезного вычисления для каждой выписанной жемчужины, для каждого отражения в сложной системе вогнуто-выпуклых форм рыцарских доспехов и для каждого луча солнечного света над скрупулезно выписанным городским пейзажем, — и вся эта бесконечная работа по компоновке, всё ее трудоемкое исполнение проделывалось ради того, чтобы изобразить краткий миг яркого озарения. Это был прорыв не только в области наблюдения, но и в области знания — знания последних достижений в сфере оптики, возможно, идущих от арабского ученого Ибн аль-Хайсама и тех западных авторов предыдущего века, которые восприняли его учение о преломляющих и отражающих свойствах света: во времена Яна ван Эйка в Брюгге уже существовала рукописная копия «Книги оптики»[303]. Именно сочетание нового научного знания и усовершенствованной техники живописи позволило Яну ван Эйку создавать картины, в которых реальность отражалась, как в зеркале, — и, кстати, на них впервые появились реалистичные изображения зеркал и отражений[304]. Кроме того, его картины являлись и зеркалами религиозной веры — они были полны сложной и иносказательной христианской символики.

Это сочетание наблюдения и представления, знания и веры, открытое Яном ван Эйком, станет определяющим в масляной живописи для художников и зрителей на несколько веков вперед. Представление, что северная живопись была миниатюрной и ювелирной, в большой степени обусловлено тем, какие произведения дошли до нас: многим крупным изображениям было труднее пережить опустошительное воздействие войн и иконоборчества[305]. И всё же в зрелищности деталей ничто не могло сравниться с картинами нидерландских мастеров.

В 1425 году Ян ван Эйк поехал в Брюгге, чтобы работать при дворе Филиппа Доброго, герцога Бургундского. Хотя многие десятилетия центром притяжения для художников являлся Париж, теперь пришел черед более северных городов — в частности, Гента, Брюгге и Лилля — привлекать к себе ведущих современных живописцев. Вскоре по прибытии Ян ван Эйк начал работу над своим самым амбициозным проектом, совмещающим реальность и вымысел, — над алтарным образом по заказу богатого мецената Йодокуса Вейдта, — который он закончил в начале 1432 года. Вероятно, в предшествующие несколько лет над ним работал брат Яна, Губерт, которого надпись на Гентском алтаре называет сильнейшим художником из братьев. (Еще меньше мы знаем об их сестре Маргарет, которая также считалась состоявшейся художницей.) В закрытом виде алтарь представляет двухъярусную композицию: вверху — сцена Благовещения, ниже которой изображены скромные портреты донаторов — Йодокуса Вейдта и его жены Элизаветы Борлут, которые расположились по обеим сторонам от статуй двух Иоаннов — Крестителя и Богослова.

Облик закрытых створок весьма впечатляет: чувствуются и прочность, и воздушность, и божественность одновременно. И всё же, когда алтарь раскрывается, двенадцать его панелей представляют еще более поразительную сцену: Адам и Ева, прописанные с непогрешимой детальностью, вплоть до секущихся кончиков волос Евы, обрамляют хор ангельских музыкантов по обе стороны от Христа, восседающего на небесном троне. Пять панелей под ними изображают «Поклонение агнцу» — поклонение праведников, описанное в книге «Откровение Иоанна Богослова»: там же мы видим мистические символы христианского спасения — орудия страстей, жертвенный алтарь и фонтан жизни. Толпы святых и христианских паломников стекаются к центру на фоне панорамного пейзажа, пронизанного самым реалистичным естественным светом, когда-либо вышедшим из-под кисти художника: кучевые облака переданы с метеорологической точностью, как и перистые облака на боковых створках[306].

Рогир ван дер Вейден. Снятие с креста. Около 1435. Масло, дерево. 220 × 262 см

Ян ван Эйк способен передать необъятность гор и облаков рядом с тщательно выписанным ногтем или зрачком глаза, восславляя грандиозность божьего творения и самые его крохотные детали. Он начал великую традицию живописи, сочетающую глубину религиозной веры с точностью наблюдения за природным миром. Это сочетание кристаллизовалось в образе слезы на картине выдающегося нидерландского живописца Рогира ван дер Вейдена, которая сверкает и переливается, словно настоящая[307].

Рогир стал первым художником, который реалистично изобразил слезы, одновременно символизирующие и печаль, и святость[308]. На его большом алтарном образе «Снятие с креста» десять персонажей, со слезами на лицах, сгрудились в неглубоком пространстве, похожем на обрамленную нишу, словно перед нами рельефное изображение, при этом их формы обозначены цветом и светотенью, как будто мы видим реальных людей, участвующих в каком-то странном и скорбном ритуальном танце. Кажется, всё опадает под бременем печали: мертвое тело Христа величественно повторяется в положении тела его матери, лежащей в обмороке на руках Иоанна Богослова и одной из святых. Ее безупречно синее платье и нералистично вытянутая нога указывают на самое основание креста, касаясь места смерти ее сына.

Сам крест очень странный — приземистый, с невероятно короткой перекладиной, напоминающий скорее арбалет: это неслучайно, ведь картина была написана примерно в 1440 году по заказу гильдии арбалетчиков. Маленькие арбалеты также изображены в ажурных узорах по углам. Иосиф Аримафейский в богатом золотом одеянии поддерживает ноги Христа с выражением отрешенной покорности. В противоположной от него стороне женщина закрывает залитое слезами лицо, являя собой канонический символ скорби. Скорбью деформировано и тело Марии Магдалины, стоящей справа в необычной позе: стиснув руки, она склоняется в утешительном жесте (также напоминающем форму арбалета), подняв локоть, словно защищается от приступов горя. Кажется, будто она делает шаг вперед и одновременно назад в парадоксальном жесте сострадания и страха. Это истинная скорбь, которая охватывает всё тело, искажая его, однако эта же скорбь преображает мир, превращая его в единый образ прекрасного. Лица всех, кроме трех персонажей, мокры от слез, даже лицо мертвого Христа, хотя эти слезы — как и кровь, струящаяся из-под ребра Христа, — не портят одежд, как будто в самих телесных жидкостях заключены великое достоинство и сдержанность. Лица заряжены энергией — энергией потрясения и горя, которая затрагивает каждое лицо по-своему, в зависимости от того, как участник сцены реагирует на чудовищное действо — снятие тела Христа с деревянного распятия[309].

Вероятно, «Снятие с креста» ван дер Вейдена представлялось современникам непревзойденной вершиной: возможно ли передать эмоциональность этого библейского эпизода доходчивее? Эта картина отпечаталась в умах художников на многие десятилетия вперед, живописцы копировали ее позы и фигуры, словно списывая их с самой натуры. Если Ян ван Эйк препарировал внешнюю сторону вещей, Рогир ван дер Вейден с помощью ритмического расположения фигур на картине вытаскивает на поверхность то, что скрыто внутри, — страсти и чувства, которые движут людьми в ситуации крайнего эмоционального напряжения.

Монументальность картин Рогира ван дер Вейдена, ощущение полноты высказывания — красноречивого и сильного — наследуют не Яну ван Эйку, а другому, более загадочному художнику Роберу Кампену, работавшему в городке Турне (территория нынешней Бельгии). Его фигура окружена тайной: возможно, он учился вместе с ван Эйком и, несомненно, был знаком с ним в 1420-х годах, однако он никогда не подписывал своих работ, сохранившихся в основном в копиях многочисленных подражателей и почитателей, а также в стиле величайшего из его учеников, Рогира ван дер Вейдена.

Жан Фуке. Оплакивание Христа. 1460–1465. Масло, темпера, дерево. 168 × 259 см

Хотя масляная живопись ассоциировалась с Бургундией, картины в такой технике создавались и во Франции, в частности, Жаном Фуке, который по возвращении из Италии с еще бо́льшим рвением принялся писать маслом. Одна из его самых крупных работ, «Оплакивание Христа», написанная в смешанной технике масла и яичной темперы, была вдохновлена в равной степени ван дер Вейденом и итальянской живописью. Тело Христа спущено на землю, мы видим залитое слезами лицо Иоанна Крестителя и лицо Богоматери — бледное и искаженное горем. Фуке с величайшей драматичностью показывает связь между матерью и сыном, изображая их ровесниками (и действительно, Мария была всего лишь на 14 лет старше своего сына, который умер в возрасте тридцати трех). Лица пожилых персонажей этой сцены написаны под непрямыми углами, показывая, что Фуке во время своего путешествия во Флоренцию и Рим, по-видимому, любовался картинами Мазаччо и Фра Анджелико, а затем перенес этот новый стиль на север и соединил его с реализмом фламандской живописи, а также со скульптурой Клауса Слютера.

Фуке оказал влияние на многих художников Франции, в том числе тех, что работали в Фонтенбло, а также на придворного портретиста Жана Клуэ. И всё же именно картины ван Эйка и ван дер Вейдена положили начало широкой традиции живописи в Нидерландах и Франции — традиции, которая вскоре освободилась от прежнего бургундского идеала книжной миниатюры и условной декоративности. Художники тренировали свою наблюдательность в окружающем мире, однако с помощью масляной живописи, казавшейся волшебной, превращали этот мир в нечто надмирное, в какую-то высшую реальность, исполненную фантазии и чувства. Масляная техника позволяла изобразить что угодно: различие между прямым и отраженным светом, различные фактуры тканей, драгоценных камней, воды и человеческой кожи, — поэтому естественно, что художники так полюбили ее.

Дирк Баутс. Портрет молодого человека. 1462. Масло, темпера, дерево. 31,6 × 20,5 см

Не менее естественно и то, что они обратили свои взоры на самих себя и на лица тех, кто их окружал. Медленно сохнущее льняное масло позволяло долго и детально вглядываться в человеческое лицо, чтобы передать все особенности индивидуального характера. Можно было показать человека как часть окружающего мира, в котором отражается его личность. Образ молодого человека в высокой красно-коричневой шапочке — один из первых портретов, на котором через окно виден пейзаж[310]. Руки юноши покоятся на нижнем краю картины, словно это карниз. Профиль человека обрамляет раскрытая створка окна, за которым виден пейзаж с возвышающимся синим церковным шпилем. Мечтательное выражение лица юноши говорит о том, что он задумался, уносясь мыслями через окно в сияющий солнцем день. Цвет одежды изображенного юноши, возможно, указывает на его связь с университетом Лувена — города, в котором художник, Дирк Баутс, и создал эту картину[311]. Такие портреты пленяют нас своей интимностью, благодаря чему мы можем рассмотреть каждую морщинку на коже, — что сближает нас с изображенным больше, чем с людьми в обычной реальности, особенно с незнакомыми, — и одновременно раскрывают перед нами широкий горизонт жизни этого человека.

Петрус Кристус. Портрет молодой девушки. 1465–1470. Масло, дерево. 29 × 22,5 см

Один из наиболее поразительных фламандских портретов был написан художником, приехавшим в Брюгге примерно тогда, когда умер ван Эйк. Модель — молодая женщина — смотрит куда-то сквозь нас, возможно слегка утомившись от столь долгого позирования. Ее высокий лоб, нежные черты лица и хрупкое тело выдают ее юный возраст. Она едва возвышается над деревянной обшивкой стены на заднем плане. Свет падает на ее лицо спереди, создавая контраст со скромным изяществом ее костюма, самого модного на тот момент, и простотой комнаты, в которой она находится. Художник, Петрус Кристус, сосредоточивает всё внимание на ее лице, на ее любопытном, вопрошающем взгляде. Однако мыслями она, кажется, где-то далеко. Ее имя было написано на оригинальной раме, ныне давно утраченной, говоря о том, что она, возможно, была племянницей Джона Толбота, английского графа, умершего в 1453 году (примерно в то время, когда написана картина), после чего его дочери, Энн и Маргарет, вполне могли уехать в Брюгге[312]. Возможно, Петрус Кристус написал картину на такой небольшой доске, чуть крупнее карманной книги, чтобы девушка могла легко поместить ее в свой багаж и отвезти домой.

Однако ни Баутс, ни Кристус, ни даже великий художник Ганс Мемлинг, впервые написавший портрет на фоне пейзажа, поразившего всех живописцев, особенно итальянских, своей реалистичностью, — никто из них не превзошел ни Яна ван Эйка, ни Рогира ван дер Вейдена, ни Робера Кампена в ощущении живого присутствия человека в портрете: именно их техника легла в основу всей будущей живописи.

Сложность и психологическая глубина фламандских портретов нашла подражателей по всей Европе: на тот момент это был самый передовой стиль живописи, особенно, как мы уже видели, во Флоренции. В итальянских городах портреты в основном писались в профиль, что превращало лицо в плоское изображение, блокирующее и смысловую глубину. Всё изменилось, когда появился фламандский портрет в три четверти, создающий больше объема и позволяющий незаметно заглянуть во внутренний мир модели, одновременно скрывая и показывая его, как обычно бывает в реальной жизни.

Живопись Брюгге была в моде, а хорошего много не бывает. Флорентийский банкир Томмазо Портинари, представитель банка Медичи в Брюгге, был одним из самых преданных меценатов: он заказал для одной флорентийской церкви огромный триптих «Поклонение пастухов» («Алтарь Портинари») фламандскому художнику Гуго ван дер Гусу. В начале лета 1483 года картина была выгружена с корабля, на котором она прибыла во Флоренцию, и 16 носильщиков пронесли ее по улицам города до церкви Сант-Эджидио в госпитале Санта-Мария-Нуова[313]. К тому моменту Гуго ван дер Гус уже год как почил — он создавал алтарь на протяжении десяти лет в монастыре в Суаньском лесу близ Брюсселя, но сошел с ума и в конце концов умер.

Итальянские художники изучали «Алтарь Портинари» и восхищались им. Они восприняли его как высшее достижение нидерландской живописи, не менее удивлявшее и своей трехчастной композицией — весьма непохожей на те квадратные форматы, что были приняты во Флоренции со времен «Благовещения» Фра Анджелико, написанного на сорок лет раньше. Самые пленительные детали триптиха: лица ангелов, освещенные снизу; тонко прорисованные ветви, на которых сидят галки на фоне зимнего неба; реалистичные грубоватые лица пастухов — у них в руках всё еще видны лопаты с длинными древками, которые служат им посохами, — эти пастухи пришли с простодушной решимостью, чтобы поклониться новорожденному, столь беззащитно лежащему прямо на земле, среди пучков сена; прекрасное дорожное платье темно-фиолетового цвета Марии Барончелли, жены Портинари, и устрашающий зубастый дракон за ее спиной, атрибут стоящей над ней святой Маргариты; или же настоящий демон с когтями, прячущийся в тени сарая, — и всё же самое сильное впечатление на флорентийских художников произвел портрет донатора на правой, женской, створке — юной дочери Портинари, Маргариты. Ее реалистичность, нежность, детскость кардинально отличали ее от любых живописных образов, виденных ими до этого. Ее рассматривали с широко открытыми от восхищения глазами[314].

Гуго ван дер Гус. Поклонение волхвов, правая створка триптиха (Алтарь Портинари). Около 1476. Масло, дерево. 253 × 141 см

Зубастый дракон и когтистый монстр на картине Гуго ван дер Гуса, созданной для Томмазо Портинари, вышли из темных глубин северной фантазии. Хотя итальянские художники также не чуждались жестокостей, они были слишком поглощены изображением реального мира, чтобы отвлекаться на столь фантастические образы, — этот элемент у них был, как правило, сдержанным. И всё же широкие изобразительные возможности масляной живописи, как хорошо было известно ван Эйку, вполне были способны показывать видения и кошмары, невероятные образы и сновидения.

«Ничтожней всех тот, кто лишь пользуется изобретениями и никогда не изобретает сам», — надписал один художник XV века в верхней части своего рисунка, изображающего деревья с ушами и разбросанные по полю открытые глаза[315]{23}. Художник работал в городе Хертогенбос (s-Hertogenbosch), от которого он взял свой профессиональный псевдоним — Иероним Босх (Hieronymus Bosch), хотя от рождения его звали Иероним ван Акен. Его живопись была в основном религиозной: он писал отшельников и святых, истории из жизни Христа, а также ветхозаветные сюжеты, увиденные сквозь призму глубоко языческой фантазии, замешенной на фольклорных мотивах и нравоучительных народных сказках. И всё же надо признать, что настоящим сюжетом Босха была человеческая глупость. Его самое великое произведение, созданное в конце XV века, изображает Райский сад, Рай и Ад в виде алтарного триптиха, сделанного для роскошных покоев брюссельского дворца графа Генриха III Нассау-Бреды.

Иероним Босх. Сад земных наслаждений. 1490–1500. Масло, дерево. 185,8 × 325,5 см

На внешних створках складного триптиха «Сад земных наслаждений» изображен сумрачный монохромный мир внутри прозрачной сферы на третий день Творения. Господь спокойно занимается сотворением всего сущего. Странно, но эта сцена никак не подготавливает зрителя к тому буйству диковинной жизни, к невероятной и незабываемой визуальной феерии, которая открывается перед ним, как только распахиваются створки[316].

Райский сад, изображенный Босхом на левой створке, не похож ни на какие другие сады. Адам и Ева вместе со своим Создателем показаны на фоне пейзажа, наполненного животными, — некоторые из них узнаваемы: жираф, слон, дикобраз; другие едва узнаваемы или неузнаваемы совсем, словно перед нами ранняя стадия эволюции, когда жизнь лишь зарождалась из первобытного болота. Подножие изящного розового фонтана, в центре которого сидит сова, усыпано стеклянными цилиндрами и жемчужинами. Они как бы предваряют ошеломляющее разнообразие удовольствий, погоня за которыми разворачивается в центральной части триптиха, где властвуют люди. На самом деле этот рай вовсе не похож на рай. В полупрозрачных сферах пары ласкаются или угощают друг друга странными плодами. Одни взбираются на красочные органические сооружения и балансируют на них; другие толпой удерживают гигантскую ягоду клубники или забираются внутрь огромной раковины. Если ван Эйк поместил в центр своего райского видения Агнца Божьего, то Босх изображает в центре круглый бассейн с обнаженными женщинами, привлекающими внимание мужчин, которые скачут вокруг на конях, верблюдах, леопардах и оленях, причем некоторые совершают акробатические трюки, дабы привлечь внимание дам[317]. Все эти сооружения, фонтаны и павильоны словно сделаны из какой-то хрупкой, нежной субстанции нереальных цветов, принимающей любые формы, какие только можно вообразить, — здесь нет ни одного классического здания из кирпича и камня. Человеческое присутствие уплощает и искажает природу, делая ее совершенно искусственной.

Иероним Босх. Сад земных наслаждений (центральная панель)

Сомнительные наслаждения этого райского сада незаметно подготавливают нас к плавному переходу в темный ад. Здесь фантазия Босха достигает своего наивысшего, самого страшного апогея. Звуки волынок пытают грешника, сидящего на пустотелом человеке, внутри которого женщина разливает напитки в адской таверне. Под ними трескается темный лед, и странная птица с котелком на голове, сидящая на троне, пожирает целиком обнаженную женщину. Гигантская колесная лира дирижирует оркестром, который играет музыку, написанную на ягодицах одного из голых грешников; под эту музыку режут, давят и сжигают других людей. На заднем плане видны горящие города и толпы беженцев, загоняемых в темную воду. Это образ, наполненный пророчествами, оторванный от «реального» природного бытия, представляющий мир исключительно как человеческое творение, находящееся целиком во власти слепого человеческого желания.

Босх создает фантастический мир, казалось бы, оторванный от наблюдаемой нами реальности, от законов природы. И всё же, несмотря на лихорадочность своей фантазии, Босх отразил в этих картинах новый век научного поиска, время накопления знаний о безграничности и разнообразии мира. Слоны и жирафы, изображенные на левой створке «Рая», также были представлены на рисунках, сделанных ученым Кириаком Анконским во время его недавнего путешествия в Египет, и Босх вполне мог их видеть[318]. Несколькими годами ранее в Нюрнберге на основе более старых хроник Хартман Шедель составил так называемую «Нюрнбергскую хронику» («Weltchronik» — дословно «Всемирная хроника»), задачей которой было описать всю историю до настоящего времени. Она была напечатана Антоном Кобергером с ксилографическими иллюстрациями, авторами которых были в том числе Михаэль Вольгемут, Вильгельм Плейденвурф и, возможно, юный ученик Вольгемута по имени Альбрехт Дюрер. Это была одна из первых энциклопедий такого рода[319]. Босх использовал одну из иллюстраций «Нюрнбергской хроники» Шеделя как образ третьего дня Творения на внешних створках — образ земного рая, который был до появления людей и животных.

Пристрастие к зрелищности и энциклопедичность, «всеохватность» произведений Босха делают его наследником идей, начало которым было положено ван Эйком. Прелести масляной техники были тем не менее лишь одним из способов показать «реальность» — и, возможно, как продемонстрировали ван Эйк и Босх, хотя каждый по-своему, эти способы были в итоге не такими уж правдоподобными.

Что касается создания убедительных образов, претендующих на подобие «правде» (что бы это ни значило), тут был и альтернативный путь. В отличие от масляной живописи, это было недавнее изобретение: способ печати на бумаге рисунков, выгравированных на металлических пластинах. Сначала этот способ использовали золотых дел мастера для сохранения шаблонов композиций, но во второй половине XV века гравирование на металле превратилось в самостоятельную технику создания изображений. Линии, выдолбленные или процарапанные в металлической пластине, заполняются чернилами, сделанными из сгущенного льняного масла, и затем отпечатываются путем прижимания пластины к листу бумаги. Замена дорогостоящего пергамента, из которого книги изготавливались с античных времен, сама по себе была новшеством в Европе. Первое бумажное производство было основано в итальянском городе Фабриано в 1276 году.

Среди первых гравюр на металле были оттиски, выполненные художниками из городов Верхнего Рейна, Базеля, Кольмара и Страсбурга в середине XV века. Это были небольшие картинки по мотивам христианских притч, сделанные для продажи паломникам. В основном это были простые линейные рисунки, хотя во многих случаях в них уже заметен дух изобретательности художника, готового исследовать потенциал новой техники гравирования. Вдохновленные величайшим переворотом, происходившим в живописи на севере Европы, первые граверы увидели, что в сочетании с тонко выгравированными линиями густые, блестящие чернила, сделанные из льняного масла, можно использовать для создания картин, не уступающих живописи нидерландских мастеров, к тому же графические картины были гораздо более экономичны, поскольку их можно было печатать вновь и вновь.

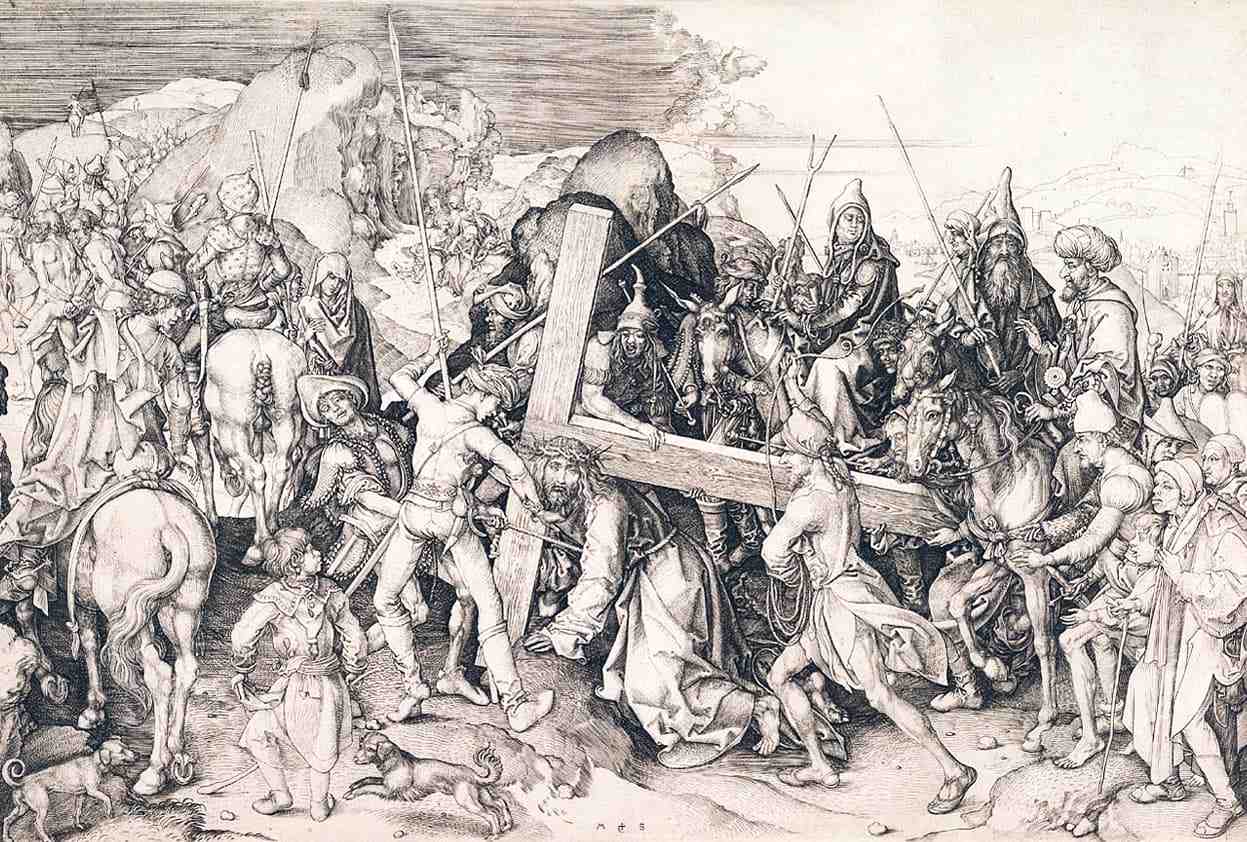

Мартин Шонгауэр. Несение креста. Около 1475–1480. Гравюра. 28,9 × 42,9 см

Художник Мартин Шонгауэр, родившийся в Кольмаре, в долине Верхнего Рейна (современная Франция), был одним из тех, кто совершил поездку на север, чтобы воочию увидеть великие изобретения и достижения фламандских живописцев. По его работам видно, что он много времени провел, глядя на произведения Яна ван Эйка и Рогира ван дер Вейдена, однако свои наблюдения он начал применять в области гравюры[320]. С помощью различных гравировальных штрихов — иногда это частая решетчатая штриховка, иногда короткие штрихи, похожие на перьевые, а иногда точки и штрихи, обозначающие форму предмета, — Шонгауэр продемонстрировал, как можно передавать различные текстуры и игру светотени почти как в живописи ван Эйка. Его гравюра «Несение креста» была навеяна картиной ван Эйка (впоследствии утраченной), он взял от фламандского художника любовь к деталям и насыщенность изображения. Шонгауэр убедительно передает волокнистую структуру деревянного креста и шерсть двух собак, прыгающих на переднем плане, а также пейзаж вдали.

Тильман Рименшнейдер. Молящиеся женщины. Около 1508. Липа

Шонгауэр был одним из многих мастеров, принесших на юг визуальную насыщенность и эмоциональность нидерландских картин. Скульптор Николаус Герхард ван Лейден оживил Страсбургский кафедральный собор весьма реалистичными деревянными и каменными резными скульптурами святых и покровителей. В Базеле Конрад Виц, черпая вдохновение в религиозных картинах Яна ван Эйка, в своих работах использовал интуитивный подход к построению перспективы, придававший им незабываемую экспрессивность. Другие художники шли по стопам Босха, глядя на произведения северных мастеров через призму фантастического воображения: так, художник по имени Маттиас Грюневальд, также работавший в долине Рейна на рубеже XV–XVI веков, прославился тем, что создавал решительно гротескные картины на религиозные сюжеты, в частности, семь различных версий Распятия. Одно из самых ранних «Распятий», написанное на небольшой деревянной доске, усиливает эмоциональность сцены через жесты скорбящих персонажей, броскость цветов и акцент на жестко истерзанном теле Христа. Грюневальд воспринял северную традицию изображения насыщенности видимого мира и перевернул ее, продемонстрировав предельную насыщенность эмоций. Он буквально превращает свет во тьму, изображая солнечное затмение как космический отклик на сцену Распятия.

Подобно оттискам Шонгауэра и живописным работам Грюневальда, скульптуры немецкого мастера Тильмана Рименшнейдера были навеяны реализмом нидерландской живописи. Рименшнейдер начал свою карьеру в конце XV века и работал в южнонемецкой области Франкония, в городе Вюрцбург. Чувство, которое он вкладывает в свои скульптуры, пронизано мрачным знанием греха и искупления. Этот эффект он усиливал тем, что не раскрашивал свои произведения, как делали большинство скульпторов того времени, оставляя фактуру камня или дерева, из которого они были вырезаны. Как и в случае с монохромными гравюрами, отсутствие цвета позволяло глазу лучше сфокусироваться на главном — на чувстве меланхолии, а также более глубоких, более сильных эмоциях. Простота и прямая откровенность его скульптуры предвосхищает тот протестный дух, который с яростью поднимется в германоязычных странах в самом начале XVI века под предводительством Мартина Лютера и протестантских реформаторов. Рименшнейдер обращается и к старому миру религиозной образности: его работы часто напоминают трехмерные воплощения фигур с картины Рогира ван дер Вейдена «Снятие с креста», написанной семьдесят лет назад. Но всё же наступает новая эпоха, которая последует за духом Реформации и изобразительными мирами Фландрии и Флоренции.

Альбрехт Дюрер. Краб. Около 1495–1495. Тушь, акварель. 26,3 × 36,5 см

В этот новый мир широким шагом ворвался один представитель севера, затмевавший остальных и честолюбием, и талантом. Альбрехт Дюрер родился в германском городе Нюрнберге — крупном европейском центре того времени. Это был мыслитель, писавший новаторские трактаты, художник, достигший высочайшего уровня технического мастерства, рисовальщик, наделенный могучим талантом наблюдателя, в свое время одним из первых изобразивший обнаженных мужчину и женщину, и мастер печатной гравюры, удивлявший своей виртуозностью. Именно в Дюрере соединились две величайшие изобразительные техники, которые развивались в XV веке в Европе, — масляная живопись и гравюра на металле — вдохновленные необычайной верой в себя, как нигде выразившейся в картине «Спаситель Мира» («Salvator Mundi»), где художник изобразил себя в виде Христа. На самом деле он писал самого себя всю жизнь, начиная с 14 лет, и фактически изобрел жанр автопортрета (хотя, как мы помним, по крайней мере одна древнеримская художница, Иайя из Кизика, опередила его в этом на две тысячи лет).

Дюрер был одержим наблюдением за природой. Вероятно, во время своего приезда в Венецию в середине 1490-х годов он сделал акварельный рисунок краба, который до сих пор остается шедевром наблюдательности: художнику удалось ухватить саму суть краба как живого существа. Это скорее портрет краба, чем сухой научный набросок. Дюрер был одним из первых художников, рисовавших акварелью отдельные предметы, причем он делал это регулярно во время своих поездок в Италию.

В графике Дюрер вдохновлялся работами Мартина Шонгауэра, вероятно, он мог видеть оттиски старшего художника в ателье своего мастера, Михаэля Вольгемута, который, в свою очередь, также занимался ксилографической иллюстрацией и участвовал в создании «Нюрнбергской хроники» Шеделя. Дюрер тоже начал с ксилографии — гравирования по дереву. Лишь после возвращения из Италии в 1495 году, обосновавшись в Нюрнберге, он занялся гравюрой, при этом не переставая совершенствоваться в технике ксилографии: всё это воплотилось в серии произведений на религиозные сюжеты, в том числе Апокалипсис, — в 1498 году для многих это была животрепещущая тема, поскольку считалось, что всего через два года наступит Страшный суд, согласно предсказанию Иоанна Богослова о конце света после «времени, времен и полвремени»{24}. Апокалипсис всё же не наступил, но эта серия принесла Дюреру всемирную славу.

Альбрехт Дюрер. Меланхолия I. 1513. Гравюра. 31 × 26 см

Подобно ван Эйку в масляной живописи, Дюрер достиг совершенства в технике гравирования на меди. Большие, детализированные композиции — «Рыцарь, смерть и дьявол», «Святой Иероним в келье» — одними только линиями передают, казалось бы, бесконечные градации текстуры и света. Наряду с этими шедеврами среди так называемых мастерских гравюр Дюрера есть та, которая считается одной из самых поразительных картин в мировой истории, — «Меланхолия».

Она полна загадок. Кто эта женщина в объемной юбке, с крыльями и в лавровом венке, сидящая подперев рукой голову? Почему ее лицо в тени? Ключи, висящие у нее на поясе, циркуль в ее в руке, плотницкие инструменты у ног — что всё это значит? И что это за постамент за ее спиной с весами, песочными часами и магическим квадратом? Или ромбоид — геометрическая фигура, которая покоится над спящей собакой? На точильном камне сидит купидон с табличкой и каким-то инструментом — на самом деле это резец, которым пользуются граверы. Купидон насупился от напряжения: он так по-детски неуклюж, что вряд ли преуспеет в деле. Казалось бы, вся картина говорит о борениях и темных сторонах творчества. Один из ключей к разгадке дает ее название, написанное на девизе, который держит летучая мышь на фоне взрыва лунного света над морем: Melencolia I. Номер указывает на то, что Дюрер задумал эту картину как первую в серии, однако она настолько полно выразила идею того неясного, таинственного состояния меланхолии, которое является источником творческого гения, что художник не создал продолжения.

«Меланхолия» Дюрера показывает скептический, северный европейский взгляд на человеческую природу, в противоположность героическому взгляду средиземноморского юга. Если флорентийские художники доверяли расчету, научному подходу к визуальному представлению, то Дюрер видел иную сторону творчества — мрачную и отчаянную борьбу ради достижения недостижимого совершенства, борьбу, ломающую все правила и устремленную взглядом в пустоту.

Его фигура Меланхолии, со всеми ее математическими и геометрическими инструментами, пилой, циркулями и точильным камнем, воплощает идею тщетности научного знания. И всё же Дюрер не отбрасывает научный, рациональный подход в угоду фантазии и воображению. Подобно «Саду земных наслаждений» Босха, «Меланхолия» Дюрера — это запутанная головоломка, интригующая и провокационная, и тем не менее, в отличие от Босха, Дюрер постоянно обуздывает свое воображение наблюдением за природой и «реальным» миром[321]. Ему было слишком интересно смотреть, открывать новое, соразмерять и узнавать. «Я хочу начать с меры, числа и веса», — написал он, суммируя свой подход к творчеству: погружение в мир сновидений, выдумывание фантастических существ или архитектурных форм было не для него[322].

Сгущающиеся тени над царством изобразительного искусства символизировали саму эпоху. Дюреровское препарирование меланхолии было вполне созвучно времени, когда оптимизм предыдущих двух столетий в Центральной Европе, на Апеннинском полуострове и на территориях расположенных севернее стран — Франции и Нидерландов — пошел на спад в результате растущего недоверия к церковной католической власти и обвинений пап в злоупотреблениях и коррупции.

Признавая пользу изображений как средства для запоминания и наставления, Мартин Лютер в своем трактате «Против небесных пророков: к вопросу об иконах и таинствах» (1525) изобличал волшебные и чудодейственные свойства, которые католическая церковь приписывала церковным образам. Тем не менее он также осудил повальное уничтожение произведений искусства, за которое ратовал радикальный проповедник Андреас Боденштайн фон Карлштадт[323]. Лютер хотел скорее лишить эти образы их культового статуса, хотя бы с помощью речей, исполненных иконоборческой ярости: «Я взялся за уничтожение образов, прежде всего вырвав их из сердца по слову Божию и сделав их ничтожными и презираемыми. <…> Ибо, когда их нет больше в сердце, они не причинят вреда, представ перед глазами»[324].

Лукас Кранах. Лукреция. 1533. Масло, дерево. 36 × 22,5 см

Карлштадт подстрекал к уничтожению любых церковных украшений, которые хоть в малейшей степени ассоциировались с продажным папством, призывал разбивать скульптуры и витражи, сжигать манускрипты и картины, забеливать фрески и стенные росписи. Лютер, напротив, выступал за создание иного типа церковного образа — того, что отражает его главную доктрину, основанную исключительно на вере, и за использование изображений как средств наставления и как способа напомнить «простым людям» христианские притчи — с этой целью он включал ксилографические гравюры в свои религиозные трактаты и, главное, в свои переводы Библии на живой национальный язык, которые он делал на протяжении 20–30-х годов XVI века. Эти издания содержали ксилографические иллюстрации, созданные его другом и ярым защитником лютеранского изобразительного искусства, Лукасом Кранахом, а также те, что создавал в мастерской Кранаха анонимный художник, подписывавшийся как «Мастер M. S.».

Эстампы и картины Кранаха стали визуальным фундаментом лютеранской веры. Его связь с Лютером показывает, что протестантизм, как он был впоследствии назван, вовсе не отвергал изображения и красивые вещи, а создавал свой собственный образный мир, вдохновленный итальянской и нидерландской живописью. Являясь придворным художником саксонских курфюрстов в Виттенберге, Кранах имел мастерскую, из которой выходили картины не только на религиозные, но и на мифологические сюжеты, где содержались обнаженные женские образы, идеализированные формы которых Кранах писал с явным удовольствием, часто возвращаясь к одному и тому же сюжету. Так, образ Лукреции — римской аристократки, которая покончила с собой после того, как ее обесчестили, — чья красота и поза напоминают скорее королеву подиума, можно увидеть в шести десятках версий, в различной стадии обнаженности. Такое повторение отвечало духу времени, где господствовал печатный станок — двигатель протестантской Реформации, а также горячая вера, не лишенная некоторой чувственности и сознания своего образа.

Отношение протестантской Реформации к наследию нидерландской живописи было неоднозначным. С одной стороны, насыщенные, сверкающие масляные краски были символом материализма, презираемого реформаторами. Однако прямое выражение эмоций на картинах ван дер Вейдена, а также проникающие в душу интимные портреты кисти Баутса, Петруса Кристуса и других отвечали призыву Лютера к внутренней, непритворной вере. Возможно, наивысшее выражение эта вера могла бы иметь в работах Альбрехта Дюрера, если бы он родился попозже: к моменту его смерти в возрасте 56 лет в Нюрнберге, в 1528 году, «новые образы» Реформации еще не успели созреть. Дюрер остался провозвестником, к тому же ему недоставало сатирического или шутливого импульса, в котором так часто нуждается успешная реформа.

Питер Брейгель Старший. Пасмурный день. 1565. Масло, дерево. 118 × 163 см

В поисках такого импульса нам следует вернуться на север, к работам художника, родившегося вскоре после смерти Иеронима Босха, художника, который господствовал в XVI веке так же, как в XV веке властвовали Ян ван Эйк и Рогир ван дер Вейден. Питер Брейгель Старший стоял во главе семейной династии живописцев, хотя никто из этой династии не мог помериться с ним силой воображения в создании пейзажей и панорам человеческой жизни, которые словно возвращали фантастические видения Иеронима Босха в человеческую сферу.

Брейгель исследовал эту сферу в своих больших, содержавших сотни фигур полотнах, так называемых виммельбильдах (Wimmelbild) — картинах, перегруженных многочисленными деталями: одна из них, например, изображает фламандский город, переполненный детьми, играющими во все мыслимые игры, показывая всю грубость и жестокость, которая проступает сквозь кажущуюся невинность детских шалостей. Огромная панорама природы и человеческой жизни предстает в серии из шести картин, заказанных купцом Николасом Йонгелинком для своей обеденной залы в Антверпене, на которых представлены времена года (картин шесть, потому что традиционно весне и лету посвящалось по два полотна)[325]. Создавая эти пейзажи, Брейгель черпал вдохновение, глядя на уже существующие картины, однако ни одна из них не была столь же большой: подобные циклы картин, изображающие времена года, можно было найти в часословах, например, в «Роскошном часослове» братьев Лимбург, но в сравнении с полотнами Брейгеля они были крошечными.

Ганс Гольбейн. Грейс, леди Паркер. Около 1540–1543. Пастель, бумага. 29,8 × 20,8 см

Каждая из больших картин показывает нам сцены из крестьянской жизни на фоне сменяющихся времен года: от самых темных дней начала года к летнему сенокосу и сбору урожая, от возвращения коров с горных пастбищ в середине октября к брейгелевским охотникам, пробирающимся сквозь чернеющие ветви по зимнему снегу, — это первый созданный в Европе зимний пейзаж. Кажется, будто в пейзажах Брейгеля изображено само время — вдалеке простирается бескрайний мир, а на переднем плане крестьяне заняты своим сезонным трудом.

«Пасмурный день» — первая картина этой серии — изображает пасмурный день в самом начале весны, серые тучи несутся по небу, на фоне которого вырисовываются голые ветви деревьев. Это начало трудового года, зубчатые стены крепости вдали еще покрыты снегом, и всё же потепление принесло с собой половодья и штормы, уже забравшие в пучину по крайней мере одну из лодок, которая раскололась надвое; моряки отважно гребут к берегу. Не подозревая о развернувшейся на море драме, в деревне и на лесистом склоне селяне заняты своими делами: один чинит соломенную крышу, другие собирают хворост или просто веселятся, — один из персонажей радостно поедает вафли, а другой, ребенок, завернутый в перину, вышагивает в бумажной короне с коровьим колокольчиком, готовясь к карнавалу[326].

Перед нами предстает не просто пейзаж, а панорама человеческой натуры — той, что для Брейгеля несет печать хрупкости жизни и пронзительного ощущения оторванности людей от мира природы и друг от друга. Его крестьяне часто кажутся равнодушными друг к другу, и живописец без колебаний показывает их жестокие забавы, например, кидание палок в привязанную к деревяшке птицу, изображенное на дальнем плане картины «Жатва» (отголоски жестокости в «Играх детей») — произведения, которое не могло бы возникнуть без провокатора Босха и его системы образов.

И всё же не скептицизм и не сатира, а дух наблюдательности, непосредственного взгляда на мир без религиозного посредничества оказался самым долговечным наследием нидерландской живописи XV века. И главным ее направлением было портретное искусство, сочетавшее скрупулезное рассматривание внешних черт с пониманием изменчивости характера, — искусство, в рамках которого работали практически все художники того времени, за ярким исключением Брейгеля, по-видимому, предпочитавшего показывать персонажей, сбившихся с пути. Его воображаемый мир был всеобщим, а не непосредственно наблюдаемым.

Примерно через сто лет после того, как ван Эйк написал «Мадонну канцлера Ролена», техника непосредственного наблюдения достигла необычайно высокого уровня, который редко кому удавалось превзойти. На пастельном рисунке, созданном около 1540 года и изображающем молодую женщину, есть надпись (сделанная позднее), говорящая о том, что это портрет Грейс, леди Паркер, служившей при дворе Генриха VIII. Рисунок был сделан немецким художником Гансом Гольбейном уже в конце его жизни, бо́льшая часть которой прошла при английском дворе: он эмигрировал туда из Базеля, где свирепствовала Реформация, не терпевшая религиозных изображений и оставившая не у дел многих живописцев. Как и Дюрер до него, Гольбейн был плохо приспособлен к тому, чтобы стать пропагандистом, хотя его ранняя серия печатных гравюр «Пляска смерти», где скелет с песочными часами хватает в свои лапы людей всех возрастов и сословий, несомненно, включала в число его жертв и аббатису, и епископа. Гольбейн вырезал свои миниатюрные рисунки «Пляски смерти» (каждый из них меньше игральной карты) прямо на деревянных дощечках, которые потом отдавались печатнику для изготовления ксилографических оттисков. К тому времени Гольбейн уже оформил титульный лист для перевода Ветхого Завета Лютера. Благодаря беседам с великим нидерландским гуманистом Эразмом Роттердамским, с которого он написал два портрета, Гольбейн, вероятно, понял связь между чистотой языка и мысли, за которую выступал ученый, и протестантской идеей Христа как истинного светоча и Евангелия как источника истины, в противоположность закулисному миру папства и продажной торговле индульгенциями (платой священникам за то, чтобы отсрочить адскую кару). «Пляска смерти» также была сюжетом, который позволил художнику раскрепостить свою фантазию и создать сцены в высшей степени развлекательные, зачастую комичные, а иногда и трагичные (как в случае с ребенком, которого уводит за собой скелет-смерть).

Тем не менее подобные аллегории были лишь кратким этапом: Гольбейну суждено было стать светским живописцем — писать портреты придворных, горожан, купцов и философов, и в этом смысле его можно назвать одним из первых художников «современности»[327]. Одна из картин художника стоит особняком и в плане своего сюжета, и в плане настроения. Это портрет его жены, Эльсбет Бинзеншток, и их двоих детей — вероятно, старших из четверых, Филиппа и Катарины. Портрет, возможно, был написан в 1528 году, когда Гольбейн вернулся в Базель после своего первого пребывания в Лондоне, где он работал при английском дворе, среди приближенных Томаса Мора[328].

Покрасневшие глаза Эльсбет опущены, ее бледное лицо застыло от усталости. Это усталость матери, ее бесконечной физической и психологической отдачи, неусыпной заботы о четверых детях, ведь муж Ганс отсутствовал два года, работая в Англии. Дочь Катарина словно копирует усталость матери: у нее бледное и болезненное лицо, ручка тянется куда-то в пустую тьму. Филипп смотрит вверх, словно испугавшись чего-то, находящегося за кадром: возможно, изначально там был портрет его отца, бесследно исчезнувший (мог быть закрашен). Сам Гольбейн тоже скоро исчезнет: он отправится назад, в Англию, в поисках славы и умрет там спустя одиннадцать лет, так и не увидев больше ни жены, ни своих детей.

Портрет семьи художника выражает саму суть гольбейновского понимания портрета как летописи жизни — стремления к истине в полном соответствии с проповедью Эразма Роттердамского, к чистоте мысли и выражения, ясности ума, не замутненного ни магией, ни предрассудками, к ощущению прочности и в то же время предельности всего, что нас окружает, — живого и неживого, — предельности нашей чувственной восприимчивости. Именно такая истина будет какое-то время определять развитие культуры в Европе, стремясь реализовать крепкое и яркое пророчество, воплощенное в масляной живописи со времен Яна ван Эйка.

Ганс Гольбейн. Портрет жены и старших детей художника. Около 1528–1529. Масло, бумага на дереве. 79,4 × 64,7 см

И всё же во многих картинах Гольбейна, за существенным исключением семейного портрета, чувствуется какая-то неуместность в отношении их главной задачи — глорификации. Если рисунок — пастель или серебряный карандаш (тонкий металлический стержень, предшественник графитового карандаша) стремится к непосредственному выражению нового понимания истины, то богатая палитра красок и многослойность живописи отчасти кажутся отступничеством. Коньком Гольбейна, как до него Дюрера, был не цвет, а линия.

Недрогнувшей рукой и настолько сдержанно, что порой кажется, будто мы видим линию или тень там, где ничего нет, словно румянец, исчезающий под юной кожей, Гольбейн создает образ леди Паркер как женщины, полностью владеющей собой: она смотрит прямо на художника — и на зрителя — с той уверенной прямотой, с которой, вероятно, смотрел на мир сам ван Эйк, поскольку взгляд как действие есть акт знания и обладания.

ТЕЛЕГРАМ

ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник

Книжный Вестник Поиск книг

Поиск книг Любовные романы

Любовные романы Саморазвитие

Саморазвитие Детективы

Детективы Фантастика

Фантастика Классика

Классика ВКОНТАКТЕ

ВКОНТАКТЕ