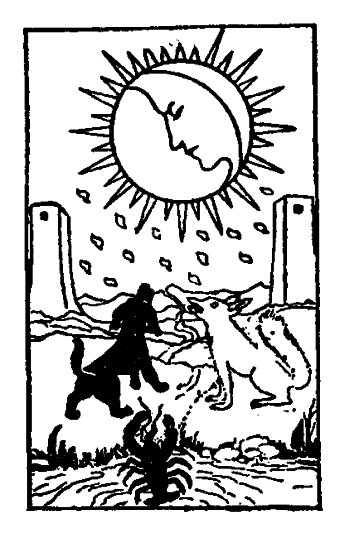

Карта X Луна

В темном переулке, где в самом конце горит огонек, звучат шаги, раздаются все ближе и ближе. Его хватают за плечо… и он в ужасе очнулся.

– …Минут через пятнадцать. Вы просили вас разбудить, сэр, – сказал носильщик.

Стэн резко выпрямился на сиденье, будто дернулся на веревке. Сердце бешено колотилось. Он глядел в рассветный сумрак за окном, на луга и поля, пытаясь перевести дух и стряхнуть с себя остатки кошмара.

Город словно бы стал меньше, улицы – теснее и запущеннее, дома – обшарпаннее. Там и сям виднелись электрифицированные вывески, выключенные с наступлением утра, но конские каштаны на городской площади ничуть не изменились. Природа стареет медленнее, чем то, что сотворено рукой человека. Купол здания суда позеленел от времени, а стены посерели.

Стэнтон Карлайл медленно прошел через площадь к гостинице «Мэншн-хаус», где на кожаном диване, под доской с ключами, дремал старик Вудс. Пришлось постучать по конторке. Вудс проснулся, заморгал. Он не узнал человека с холодными голубыми глазами и дерзким разворотом плеч. Расписываясь в журнале учета постояльцев, преподобный Карлайл лениво размышлял, узнает ли его кто-нибудь. Семнадцать лет прошло.

Из лучших апартаментов в гостинице, с окнами на городскую площадь, Стэн наблюдал, как просыпается город. Официант принес ему поднос с завтраком – яичницу с ветчиной, – и Стэн медленно ел, глядя в окно.

Аптека Марстона уже открылась; мальчишка вынес на улицу бадью помоев, вылил в канаву. Наверное, это была та же самая бадья, которую много лет назад выносил Стэн, на школьных каникулах нанявшись на первую в жизни работу. Этого мальчишки тогда еще на свете не было.

А Стэн все-таки вернулся. Можно было целый день гулять по городу, пройтись по знакомым местам, сесть в вечерний поезд и уехать, так и не навестив отца.

Преподобный Карлайл налил себе вторую чашку кофе и погляделся в полированный бок серебряного кофейника. Волосы на висках поредели, на лбу образовался вдовий мысок – все утверждали, что это придает проповеднику импозантный вид. Лицо чуть оплыло. Широкие плечи облегает импортный твид. Розовая рубашка, запонки, переделанные из старинных опаловых серег. Черный вязаный галстук. Горожане не признáют в нем паренька в бежевых брюках и кожанке, который прятался у водокачки, дожидаясь товарного поезда с открытым вагоном.

Семнадцать лет. Много воды утекло, и о прошлом Стэн не вспоминал.

Какая, в сущности, разница, жив отец или умер, женился или заработал инсульт? Зачем Стэн вообще сюда приехал?

«Ладно, осмотрюсь, а вечером смотаюсь отсюда», – сказал он себе. Он надел пальто, взял шляпу и перчатки и спустился по мраморным ступеням с вытоптанными в них ложбинками, легко касаясь старых перил черного дерева. На гостиничном крыльце он достал из портсигара сигарету и прикурил, ладонью загородив огонек зажигалки от октябрьского ветра.

Ранним утром листва конского каштана золотым дождем опадала на лужайки парка, где фонтан уже выключили на зиму. В центре фонтана бронзовый мальчик с бронзовым зонтиком улыбался несуществующему дождику.

Стэн прошел по южной стороне парка и свернул на Мейн-стрит. Магазин игрушек Майерса расширился и занял дом по соседству. В витринах красовались коробки с авиаконструкторами для сборки самолетов с моторчиком на резинке. Механические тракторы. Маскарадный костюм, похожий на облегающую красную пижаму. Игрушечная ракетница. Игрушки для нового поколения.

Кондитерская Лефферта была закрыта, но в витрине стояли железные подносы с золотистой помадкой, украшенной цветками из миндаля. Леффертовская помадка – не осеннее, а зимнее лакомство. Хотя как-то раз, осенью, он все-таки принес пакетик помадки на игру, они тогда выиграли у сборной Чилдерской школы.

На окраине города Стэн засмотрелся на холмистый пейзаж. Там, на отроге, когда-то стоял фермерский дом. Может быть, сгорел или его снесли. На горизонте темнел лес, пешком до него слишком далеко, да и ходить туда теперь незачем. Мать наверняка давно умерла. А, все равно. И отец умирает.

Может быть, не дожидаться вечернего поезда, а уехать пораньше на междугороднем автобусе? Или накупить журналов, вернуться в гостиницу и читать до вечера? Полдень давно миновал, но до вечера ждать еще долго.

Узкая улочка привела его в знакомые кварталы; кое-где виднелись опустевшие участки, с провалами погребов там, где раньше стояли дома.

Не вполне сознавая, куда идет, Стэн остановился только у здания школы. В этих краях предпочитали прямоугольные кирпичные дома, но какой-то давно почивший умник в местном образовательном совете решил, что школа должна выглядеть иначе: серый камень, створчатые окна, как в английских колледжах. Во дворе школы еще зеленел газон, а плющ над входом алел, провожая уходящий год.

Прохладным июньским вечером Стэн, с белой гвоздикой в петлице синего пиджака и в белых брюках, сидел на сцене, разглядывая собравшихся в зале. Распорядитель что-то бубнил. Стэн увидел отца, в десятом ряду. В одиночестве. Повсюду сидели супружеские пары, только отец Стэна пришел один.

– …Стэнтон Карлайл награждается медалью имени Эдвина Бута[42] за успехи в декламации.

Он стоял перед залом, но не замечал аплодисментов; он попросту их не слышал. Волнение приятно согревало грудь. Сила обращенных к нему взглядов вознесла его над черной бездной уныния, в которой он пребывал весь вечер. Потом он повернулся и внезапно услышал аплодисменты, увидел отца – он лучился улыбкой, громко хлопал в ладоши и оглядывался по сторонам, наблюдая, как аплодируют остальные.

– Такси!

Старенький лимузин остановился. За рулем сидел Эйб Янгхазбенд, который не узнал Стэна, пока тот не сказал, куда ехать.

– А, так вы сынок Чарли Карлайла будете? Давненько вас здесь не видали.

– Шестнадцать лет… Почти семнадцать.

– Надо же. Ну, у нас здесь много изменилось к лучшему. А правду говорят, что вы заделались проповедником?

– Вроде того. Только я больше лекции читаю.

Они свернули с проезжей дороги, проехали по знакомой улочке, обсаженной кленами, алевшими в лучах полуденного солнца.

– А я думал, вы в артисты пойдете, на сцене будете выступать. Я до сих пор вспоминаю ваше представление в клубе Оддфеллоуз[43]. Вы тогда попросили у шерифа Донегана его карманные часы и притворились, что расколотили их. Ох, как у него физиономию перекосило! Но вам, наверное, надоели фокусы. А мой сынок их обожает. Все время заказывает какие-то книжки. Ну вот, приехали. Говорят, в последнее время Чарли сильно сдал, а на прошлой неделе ему было совсем худо.

Дом казался крошечным и запущенным. К боковой стене пристроили наружную деревянную лестницу и проделали дверь на чердак. Газон был неухоженным, с проплешинами. Клены у дома срубили. Там, где когда-то стояла будка Цыганка, еще темнело квадратное пятно. Земля забывает медленно.

Дверь отворила седая грузная женщина с обиженно поджатыми губами. Клара Карпентер. Надо же, как она разжирела!

– Как поживаете, миссис Карпентер?

– Миссис Карлайл. Ой… – Настороженное выражение лица чуть смягчилось. – Вы, должно быть, Стэн Карлайл. Входите. Ваш отец по десять раз за час спрашивает, когда же вы приедете. – Она понизила голос. – Ему совсем худо, но лежать не соглашается ни в какую. Может быть, вы его уговорите? У него сердце слабое. Чарли, к тебе пришли! – крикнула она наверх и сказала Стэну: – Ну вы же знаете, где его спальня. Я следом за вами поднимусь.

Лестница, перила, за двойными дверями в гостиную видны две дурацкие вазы на каминной полке. Чугунная решетка камина. Обои другие, и коридор верхнего этажа изменился, но Стэн не стал выяснять, как именно.

Отец сидел в кресле у окна. Колени прикрыты вязаной кофтой, морщинистое лицо, тощая шея. Глаза испуганные и унылые.

– Стэнтон? – Чарли Карлайл с трудом пошевелился, сжал пальцами подлокотники. – Стэнтон, подойди, дай на себя взглянуть. Ух ты… а ты все такой же, сынок. Чуток заматерел. Ты… ты хорошо выглядишь.

Стэн попытался расправить плечи, однако на него навалилась такая смертельная тяжесть, что задрожали колени. Из него словно бы вытекала жизнь, впитывалась в ковер под ногами. Он сел в свободное кресло у окна, откинулся на спинку, глубоко вздохнул, борясь с невыносимой тяжестью.

– Я и не знал, что ты женился на Кларе, – наконец сказал он.

Достал портсигар, вынул сигарету, предложил отцу. Тот помотал головой.

– Доктор разрешает только одну сигару в день. Да, как ты уехал, я долго вел холостяцкую жизнь. Думал, ты вернешься, и я тебе скажу, что хочу взять Клару в жены. Хорошая женщина. А о матери что-нибудь слышно?

Слова не шли с языка.

– Нет, – наконец произнес Стэн усталыми губами.

– Оно и неудивительно. Мы ей прискучили. Ей не хватало этого, как там его называют… светского блеска? Синтии только это и надо было. Блеск. Ну если она его и нашла, то вряд ли удержала. – В углах рта собрались горькие складки. – Рассказывай, Стэн, чем занимаешься. Я вот Кларе говорил, что ты приедешь. Говорил, что, мол, сначала мы с тобой повздорили, потом ты устраивал себе жизнь, но если узнаешь, что мне худо, то обязательно приедешь. Вот, а сегодня я чувствую себя лучше. Я сказал доктору, что через месяц вернусь в контору. Да, я себя лучше чувствую. А ты и впрямь стал проповедником, Стэн? Клара недавно услышала по радио и мне рассказала. Так мы и узнали, куда можно телеграфировать.

Преподобный Карлайл закинул ногу на ногу и стряхнул пепел в жардиньерку с папоротником.

– Я не столько проповедую, сколько читаю лекции. Но у меня есть свидетельство о рукоположении.

Лицо старшего Карлайла просветлело.

– Ох, сынок, я так рад это слышать! Вот не поверишь, эта новость лучше всех воскресений на свете. Значит, ты все-таки выучился в семинарии? Сынок, я ведь того же хотел. Поступил бы в семинарию, я бы выложил денег за твое обучение, чистоганом. Ты же знаешь. Только в юности тебе было не до того, тебе все фокусы подавай. Хорошо, что ты их забросил. Мать тебе в твоих глупостях потакала, купила тебе этот дурацкий набор фокусника. Я ведь все помню. Слушай, а ты какого толка?

Преподобный Карлайл закрыл глаза и сказал глухо и бесстрастно:

– Наша церковь не богата и не велика. Я вхожу в Объединенную спиритуалистическую лигу. Она учит, что душа переживает земную смерть и что живые могут общаться с теми, кто вознесся к вышним сферам.

– Погоди, ты что же, спиритуалист? Веришь в загробную жизнь?

Стэн натянуто улыбнулся и уставился в потолок, где трещины складывались в старческое лицо. В окно уже падали косые лучи солнца, но до вечера было еще далеко. Стэн вздрогнул.

– Я не собираюсь убеждать тебя перейти в мою веру, отец. В своей вере я крепок, и ее разделяют многие. Но я не стану прозелитствовать.

Отец надолго умолк, тяжело сглотнул. Из-за старческой слабости голова его легонько покачивалась – быстро, ритмично, непроизвольно.

– Что ж, каждому свое, – вздохнул он. – Мне спиритуалисты не по душе. Но тебе виднее, сынок. А рынок недвижимости в нашем городе сдулся. Был бы я помоложе, занялся бы чем-нибудь другим. Город умирает, сынок. Я просил муниципальный совет организовать рекламную кампанию, чтобы показать, какой у нас открытый, замечательный город. Чтобы заинтересовать промышленников. Но меня никто не слушает. Недвижимость упала в цене… А, вот и Клара. Наверное, пора ужинать. Вот как за разговорами время пролетело.

– Я освежусь с дороги и спущусь к столу, – сказал Стэн.

Груз усталости… найдется ли место, где его можно сбросить, где он соскользнет, как гиря, подвешенная на шею…

В коридоре он повернул налево, потянулся к дверной ручке и, похолодев, сообразил, что стоит перед гладкой стеной, оклеенной обоями. Дверь на чердак исчезла. Он посмотрел под ноги, увидел ступеньку у подножья стены. Вот зачем понадобилась лесенка снаружи. Теперь на чердаке отдельная квартира. И в ней, под косой крышей, у кирпичной каминной трубы, живут чужие люди. Железная кровать, шелковое лоскутное покрывало, запах камфоры, шелка и древесины, сетка кленовых листьев под узкими окнами, а вдали – доска объявлений на газоне у церкви. Дом тоже умирал.

Стэн вошел в ванную, запер дверь на защелку. Краны умывальника те же, хотя стены перекрашены в другой цвет. Те же разноцветные плитки на полу – в детстве Стэн искал среди них половинки, пытался сосчитать. Старомодная ванна на высоких ножках; старомодный умывальник с ящичками красного дерева, отделанный мрамором; круглый шкафчик, в котором хранились отцовские принадлежности для бритья – кисточка, мыло, ремень для правки, кружка, – и прикрепленное к нему зеркало на шарнирах.

«Наверное, вода все так же громко хлюпает и булькает в стоках, когда из отверстия наполненной ванны резко выдергивают затычку, как делала мама, закончив плескаться и петь», – подумал Стэн. Ему вспомнилось, как однажды он упал с дерева, а мама взяла его на руки и отнесла к себе. Его кровь перепачкала маме платье, но она ничуть не расстроилась. Он сделал себе наколенные щитки из гофрированного картона, как у путешественников в джунглях, и на один тоже накапала кровь. Стэну наложили швы на разбитую голову, а потом мама стала его раздевать, осторожно сняла щитки и положила их на мраморную доску умывальника. Они там лежали так долго, что пятна крови почернели. В конце концов Дженни выбросила щитки, потому что от их вида ей делалось не по себе.

Ох, если бы мама все-таки осталась еще на несколько лет. Если бы ей хоть чуть-чуть нравился город. Если бы отец всегда был таким беспомощным и дружелюбным, как сейчас, когда он при смерти. Если бы он двадцать лет провел при смерти, то, может быть, Стэн его бы любил. А теперь здесь осталось одно старье, оно проходит мимо и вот-вот исчезнет.

Стэн вздохнул и снова попытался расправить плечи. Надо бы спросить отца, как выгоднее продать так называемую церковь, когда придет время расстаться с этим занятием. Но церковь Вышнего Благовеста сейчас не имела значения. Отец соскальзывал в темную яму, куда падают вечно, потому что она бездонна. Мы все ползем к ее краю, кто медленно, кто быстрее, а кто, вот как отец, балансирует на грани. А потом что? Наверное, как пуля против ветра, и так веки вечные. А Цыганок все эти годы был мертв. И даже память о нем умерла. О нем никто не вспоминал, кроме одного-единственного человека. А когда и это воспоминание исчезнет, то о Цыганке забудут навсегда. Когда отца похоронят, Стэн его простит. Может быть, простит.

Цыганок не знал, что с ним произошло. Ветеринар смочил тряпку хлороформом и бросил в ящик.

Но веревка, привязанная к ножке верстака в гараже… Она была перерезана, когда Стэн пришел домой из школы. Почему Цыганка там привязывали, если хотели от него избавиться? Не хотели, а хотел. Один он. У Цыганка была будка с цепью. Зачем понадобилась веревка?

О Господи, дай силы сбежать. Но голос, твердивший «сынок», держал крепко. Дом заглатывал живьем. А чердачную дверь заделали, выхода нет. Прошедшие годы улетучились, а вместе с ними исчезла и старательно культивируемая уверенность. Все отобрали – и хитроумие, и улыбку, и гипнотический взгляд. Он, беспомощный и бессильный, остался в ловушке полузабытого уклада.

Он вернулся, потому что отец был при смерти, мать его бросила, клены спилили, но на месте собачьей будки все еще виднелся темный квадрат, а бритвенный прибор по-прежнему стоял на гладком цилиндре деревянного шкафчика, и сладко пахло мылом для бритья.

Ремень.

Он висел на медном крючке, там же, где обычно. Гладкий, потемневший от времени, блестящий от масла.

Ночью в гараже серебристые полосы лунного света тянутся по полу, серебрят верстак, сверкают на губках тисков и на жестянках из-под кофе, где хранятся гвозди и шурупы. Холодный голубой свет сияет на цементном полу. В сумрачных углах прячутся страх и стыд.

– Снимай трусы.

Нагота. Чтобы было еще стыднее.

Стэн возился с пряжкой ремешка на штанах, тянул время.

– Пошевеливайся! Снимай, кому говорят.

Трусы упали на пол, стреножили лодыжки. Теперь не убежать. Придется терпеть.

– Наклоняйся.

Рука надавила на плечо, вытолкнула в полосу лунного света, где нагота была заметнее. Увидев, как взметнулась тень ремня, Стэн напрягся. Боль волнами отдавалась в голове. Он прикусил губу, воздух в легких застыл. Стэн заткнул рот кулаком, чтобы соседи не слышали крика. Лунный свет расплывался в пелене слез. Ремень опускался на округлости голых ягодиц со звуком, пугающим прежде и больше боли; и веревка, привязанная к ножке верстака, и запах смазки и бензина в день, когда погасло солнце…

В столовой Чарли Карлайл мял салфетку, откидывался на спинку кресла, бессильно упираясь руками в полированные подлокотники.

– Ох, Клара, ну что он там копается? А, вот и ты, сынок. Садись.

Чарли взглянул на человека в дверях столовой и по-старчески прерывисто вздохнул от удивления. Стэн выглядел почти так же, как и раньше, несколько минут назад, ну разве что умылся и пригладил волосы. Но его осанка как-то изменилась, а голубые глаза льдисто сверкали, будто замерзший пруд.

Великий Стэнтон отодвинул стул и, картинно присев к столу, с привычной ловкостью расправил салфетку. Миссис Карлайл внесла блюдо с жареной курицей. Когда подали рис и подливу, Чарли сказал:

– Садись, Клара. Не суетись. Стэн благословит трапезу.

Преподобный Карлайл пригладил волосы, глубоко вздохнул и звучным голосом начал:

– Боже Всемогущий, Отец наш небесный, благодарим Тебя от всей души за посланные нам щедроты Твои. На Тебя, Господи, уповаем мы, погрязшие в грехе, с сердцами, отягощенными виной, ибо знаем, что в реке Твоего прощения отмоемся и будем белы аки снег.

Старик Карлайл прикрыл глаза морщинистой рукой.

– Тот, кто птиц малых питает, не позабудет и нас, держа в горсти Своей до положенного нам предела земного и в сферах небесных[44].

Клара недоуменно глядела на Стэна, волнуясь, что ужин остынет.

– …Просим мы во имя Сына Твоего, Господа и Спасителя нашего, Иисуса Христа. Аминь.

– Аминь, – повторил старик вслед за сыном и слабо улыбнулся жене. – Я же говорил, Клара, не важно, какого он толка. Я горжусь тем, что мой сын, проповедник, сегодня благословил нашу трапезу. Передай ему рис.

Клара не любила есть в молчании. Она начала обстоятельно излагать хронику городской жизни за последние шестнадцать лет, упоминая и летние засухи, и суровые зимы, смерти и рождения, свадьбы и скандалы.

Стэн ел быстро и не гнушался добавки. Наконец он чуть отодвинул тарелку, закурил и посмотрел на Клару. Под пристальным взглядом ярко-голубых глаз ей стало неловко за старый передник поверх выходного платья.

– Дорогая моя, а вы когда-нибудь задумывались о том, что все те, кого вы оплакиваете, на самом деле не умерли?

Не выдержав сверкающего взгляда, она жеманно улыбнулась и поняла, что не знает, чем занять руки.

– Ах, Стэн, я… я всегда в это верила. Мне кажется, это просто надо прочувствовать. А я особо не задумывалась, считала, что оно само собой разумеется. В смысле про загробную жизнь.

Преподобный Карлайл промокнул губы салфеткой и отпил глоток воды.

– У меня есть великолепные доказательства, что душа не прозябает до Судного дня. Нас постоянно окружают души тех, кто стряхнул с себя бремя земных уз. Как часто мы с волнением восклицаем: «Ах, если бы я только мог поговорить с ним, ощутить его прикосновение!»

Супруги Карлайл смущенно потупили глаза, переглянулись и одновременно поднесли к губам кофейные чашки.

– Да, – мелодично продолжал Стэн. – Именно так. А истина заключается в том, что это возможно. Освобожденные даже сейчас присутствуют рядом с нами. – Не сводя глаз с Клары, он понизил голос. – Я очень четко ощущаю присутствие одного такого духа. Явственное. Настойчивое. Он пытается к нам пробиться.

На отцовском лице возникло подобие недоверчивой ухмылки.

– Это дух того, кто любил меня, пребывая в бренной оболочке. Но это не человек.

Оба Карлайла уставились на него.

– Малый дух, ничтожный. Но преисполненный верности и привязанности. По-моему, это дух моего пса, Цыганка.

Чарльз Карлайл оперся вытянутыми руками на столешницу, застланную скатертью, выпрямил согбенную спину; глубокие складки у рта стали резче и жестче.

– Сынок, не может быть, чтобы ты в это верил! Это святотатство. Не может быть, чтобы у пса была душа, как у человека!

Стэн улыбнулся:

– Как я уже говорил, отец, я не намерен тебя в этом убеждать. Убедить нас могут лишь те, кто перешел в загробную жизнь. Но сейчас я общаюсь с Цыганком – не словами, естественно, потому что Цыганок был бессловесной тварью. Однако же в этом доме ощущается его присутствие. Он пытается мне что-то рассказать.

На отцовском лице мелькнула тревога. Стэн прикрыл глаза ладонью и, косясь на руки отца, продолжил:

– Что-то о последних часах его земной жизни. Помню, я в тот день вернулся из школы, а ты мне сказал, что Цыганка усыпил ветеринар. Хлороформом. Но тут есть какое-то противоречие. Я вижу…

На иссохшем старческом запястье лихорадочно билась жилка.

– Цыганок мне говорит… погодите… а, гараж!

Отцовские руки сжались в кулаки, сминая скатерть.

– Да-да, я ясно вижу. Цыганок привязан к ножке верстака. Вижу, как что-то поднимается и опускается. Раз за разом. Яростно, злобно, все быстрее и быстрее.

На пол со звоном упала вилка. Стэн отвел ладонь от глаз. Отцовское лицо посерело, он замотал головой, пытаясь что-то сказать.

– Нет, нет! Сынок, не надо…

– В тот самый день нас бросила мать. Уехала с Марком Хамфрисом. Ты вернулся домой и нашел ее прощальную записку. А Цыганок попался тебе под горячую руку, надо было на ком-то сорвать злость. Если бы я был дома, ты бы меня выпорол. А так досталось Цыганку. Ты забил его до смерти.

Старик Карлайл тяжело поднялся из-за стола, одной рукой схватился за ворот рубахи. Стэн повернулся, чуть пошатываясь на негнущихся ногах, и прошествовал сначала в гостиную, а потом в коридор. Онемелыми руками снял с вешалки пальто и шляпу. Сквозь распахнутые двери столовой видно было, как Клара наполняет стакан водой и вытряхивает пилюли из флакона, потом дает старику; тот с усилием глотает.

Лунный свет выбелил цементные ступени, ведущие к нестриженому газону. Ноги Стэна не слушались. Он вышел на улицу, под арку кленов, и лунный свет струился сквозь черную ночную листву. Из дома чуть слышно доносились старческие рыдания.

Преподобный Карлайл остановился посреди островка серебристого сияния и запрокинул голову к луне – полной, безысходной, болезненно яркой: мертвое светило, что глядит на умирающую землю.

ТЕЛЕГРАМ

ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник

Книжный Вестник Поиск книг

Поиск книг Любовные романы

Любовные романы Саморазвитие

Саморазвитие Детективы

Детективы Фантастика

Фантастика Классика

Классика ВКОНТАКТЕ

ВКОНТАКТЕ