782

Эта часть фразы, не отраженная в четвертом слое, особенно сомнительна. Если она и имелась в тексте «Книги», бывшем в руках ханьских комментаторов, что нашло отражение в их трудах, то в тексте Ван Би она вряд ли существовала, ибо его комментарий по ее поводу безмолвствует. Поэтому, если в изданиях Ван Би (даже в сунских!) она и включена в текст комментария, то во всяком случае так, что является там лишь механическим повторением современного текста «Книги перемен» и может быть без ущерба для смысла удалена оттуда. По-видимому, слова  — случайная вставка, возникшая при Хань и утвердившаяся в школе

— случайная вставка, возникшая при Хань и утвердившаяся в школе  цзинь вэнь (нового текста). В школе ицзинистов

цзинь вэнь (нового текста). В школе ицзинистов  гу вэнь (архаического текста), из которой, как показывает Пи Си-жуй, в конечном счете исходит и Ван Би, эти слова отсутствовали. Но ко времени Танской династии комментаторы школы цзинь вэнь играли большую роль, чем Ван Би. Их текст был принят, и лишь при Танах Кун Ин-да и Лу Дэ-мин говорили свое «новое слово»: клали в основу своих работ комментарий Ван Би, текст которого к их времени успел пострадать от вмешательства редакторов, наследовавших традицию ханьской школы ицзинистов цзинь вэнь. Такой гипотезой можно объяснить появление этих слов в тексте и в комментарии Ван Би. Они, однако, значительно усложняют образ, привнося в него некое эпикурейское настроение, совершенно не свойственное примитивному оригинальному тексту. Это настроение хорошо объяснено Р.Вильгельмом, но, думаю, ничего не имеет общего с текстом «Книги перемен» при Чжоу. К тому же развитие образов без этой фразы становится гораздо цельнее; но и в такой редакции эта фраза не монолитна. Если мы цифрами обозначим постепенность ее сложения, то она примет следующий вид.

гу вэнь (архаического текста), из которой, как показывает Пи Си-жуй, в конечном счете исходит и Ван Би, эти слова отсутствовали. Но ко времени Танской династии комментаторы школы цзинь вэнь играли большую роль, чем Ван Би. Их текст был принят, и лишь при Танах Кун Ин-да и Лу Дэ-мин говорили свое «новое слово»: клали в основу своих работ комментарий Ван Би, текст которого к их времени успел пострадать от вмешательства редакторов, наследовавших традицию ханьской школы ицзинистов цзинь вэнь. Такой гипотезой можно объяснить появление этих слов в тексте и в комментарии Ван Би. Они, однако, значительно усложняют образ, привнося в него некое эпикурейское настроение, совершенно не свойственное примитивному оригинальному тексту. Это настроение хорошо объяснено Р.Вильгельмом, но, думаю, ничего не имеет общего с текстом «Книги перемен» при Чжоу. К тому же развитие образов без этой фразы становится гораздо цельнее; но и в такой редакции эта фраза не монолитна. Если мы цифрами обозначим постепенность ее сложения, то она примет следующий вид.

1.  .

.  . {[3.

. {[3.  (4.

(4.  )] 2.

)] 2.  }. 1а.

}. 1а.  .

.

Т.е. эта фраза постепенно складывалась так:

1. «Девятка третья. Сияние солнечного заката. — Несчастье.» (Основной текст Чжоу, около VII в. до н.э.).

2. «Девятка третья. Сияние солнечного заката — вздохи глубокого старца. — Несчастье!» (Текст времени Чжань-го, около III в. до н.э.).

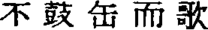

3. «Девятка третья. Сияние солнечного заката. Не песня под постукивание по глиняному кувшину — вздохи глубокого старца. — Несчастье!» (Ранняя Хань — около I в. до н.э.).

4. См. наш перевод. Дальнейшее развитие этого текста в комментаторской традиции приводит к пониманию его у Р.Вильгельма, говорящего о том, что на закате дней, понимаемом аллегорически, человек может или в эпикурейском настроении стремиться использовать остаток жизни для веселья, или отдаться мрачному предвидению конца. Но и то, и другое ведет к гибели — к несчастью.

На этом примере с наглядностью выступает постепенный рост текста «Книги перемен».

ТЕЛЕГРАМ

ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник

Книжный Вестник Поиск книг

Поиск книг Любовные романы

Любовные романы Саморазвитие

Саморазвитие Детективы

Детективы Фантастика

Фантастика Классика

Классика ВКОНТАКТЕ

ВКОНТАКТЕ